登録販売者

(とうろくはんばいしゃ)

資格評価:

独学可否:独学合格は可能。管理人取得済み。

ガイドさくいん

登録販売者とは? ‐ 法的需要がある ‐ 独学の可否 ‐ 試験について ‐ 難易度・合格率・勉強期間 ‐ まとめ ‐ 資格メモ‐試験日程・費用など ‐ 合格後の「販売従事登録」について ‐ 実務経験に関すること

登録販売者とは?

結論から言えば、「宅建(宅地建物取引士)」に次ぐ、有力な資格である。

「令和8年当月の求人数:1,961件」と、求人数はとても大きい。

ハロワ登録資格では、余裕で求人数TOP100にランクインしている。

ちなみに、「毒物劇物取扱責任者」の求人数は「10件前後」で、「販売士」は「1~3件でほぼゼロ」なので、同種同類の資格と比べたら、登録販売者は、「比較を絶した求人数」といえる。

登録販売者は、「必置資格」である。充足数は満たされつつあるが、『法的需要』があるので、有象無象の何たら検定より、絶対的に強い。

薬局やドラッグストアが主な求人先である。求人の機会は、田舎から都心部まで幅広く、日本全国で使える資格である。

採用形態は、パート・アルバイトが多いが、正社員採用も多い。実務経験を積んで店舗管理者を目指して専業化するのもよいし、空き時間のパートタイマー勤務も可能である。

ざっとこんな次第で、登録販売者は、汎用性と融通性に富んだ資格だといえる。

先に挙げた「宅建」が「事務系」の資格なら、登録販売者は、「営業系」「販売系」の資格である。スーパーや量販店、飲食店等での接客経験・経歴は、肯定的に評価される。これらの職種にある人は、就職・転職に備える意味で、登録販売者を取っておいて、全く損はない。

ところで、わたしの耳目範囲では、「化粧品販売」経験は、登録販売者と相性がよいとのことである。大きなドラッグストアでは化粧品も売っているからであろう。元売り子さんが店長(店舗管理者)になって、年収は大幅に改善したとのこと。

最後に、わたしの経験だが、「医薬品」の知識は、実生活でも本当に役に立つ。年齢を経ると、特に実感する。勉強したことがまったく損にならない点でも、高評価である。

ハローワーク平均求人数:令和8年当月の求人数:1,961件

当該資格の最新データは、「ハローワーク資格別求人数データ」にあります。

ところで、ハロワ登録資格の求人数1位~200位は…、

…を、参考ください。

法的需要がある

登録販売者は、「一般用医薬品の第2類・第3類医薬品」を販売する際に必要となる資格である。

なお、「一般用医薬品の第2類・第3類医薬品」とは、ふだん私たちがよく目にする医薬品で、頭痛薬の「バファリン(指定第2類医薬品)」や、虫刺されの「キンカン

(第2類医薬品)」などが有名である。

さて、登録販売者に求人数が多いのは、「法的需要」のある「必置資格」だからである。

参考:必置資格とは?

事業者は、「一般用医薬品の第2類・第3類医薬品」を取り扱う場合は、薬剤師か登録販売者を設置するように、法律で“義務”付けられている。

販売店では、全営業時間に、薬剤師か登録販売者を設置しなくてはならないため、営業上および労務管理上、ある程度の「人数」をそろえる必要に迫られている、といった寸法だ。

こうした「設置義務=法的需要」があるため、求人需要が高い、といった次第だ。

なお、「法的需要」があるとはいえども、登録販売者は、決して「プラチナ資格」ではない。

有資格者は充足されつつあるし、また、未経験では「店舗管理者」にもなれないので、“ただ持っているだけでよい”というわけにはいかない。

採用の実際では、資格を一応は評価するが、それ以上に、実務経験や接客経験の有無、職務経歴を重視するのが常だ。

登録販売者は、有象無象の資格に比べたら、明らかに「強い」けれども、「資格だけじゃダメ」なのは、他の資格と同様である。

独学の可否について

登録販売者は、「文系資格」である。

医薬関係の資格なので、理数系と思われがちだが、本試験には、化学式や数式は、一切出てこない。

よって、文系でも、十分に合格できる資格である。もっといえば、ガチ暗記ばかりなので、理系の人のほうが困るだろう。

教材事情は、良好である。良質なものが、そこそこ数が出ている。市販教材での独学合格が可能である。

合格までにかかる費用は、教材費と受験料で「20,000円」くらいである。(内訳詳細は後述。)

なお、「受験料」は13,000円強と、目を剥くほど高額なので、1回で合格するのが最も賢明である。(北海道とかは18,000円強だ。)

試験について

試験科目は「5つ」あり…、

・医薬品に共通する特性と基本的な知識・・・20問

・人体の働きと医薬品・・・20問

・主な医薬品とその作用・・・40問

・薬事関係法規・制度・・・20問

・医薬品の適正使用・安全対策・・・20問

…となっている。試験問題は全部で「120問」である。合格点は「7割正解」である。

なお、試験科目ごとに『足切り点』があり、「4割」以下だと、その時点で落ちる。また、都道府県によっては、当該足切り点が「3.5割」となっているので、個々に確認する必要がある。

特定の科目を丸々捨てることはできないので、満遍なく勉強する必要がある。

勉強方法等は、長くなったので、「登録販売者の独学」を、使用教材については、「教材レビュー」を参考をば。

試験問題の大元

登録販売者試験の試験問題は、厚生労働省が公開している「試験問題作成に関する手引き」から作られます。

「厚生労働省 登録販売者」などで検索すれば、該当ページに辿り着けます。

んで、問題作成者は、当該手引きを参考に、試験問題を作成することになります。

試験問題の99.99%くらいは、ここから出ます。手引き以外から出ることは、まずないです。

本試験の行われ方

本試験は、「午前試験」と「午後試験」の2回に分けて行なわれます。

それぞれ、「60問」が出題され、全体(午前・午後)で「120問」を解くことになります。

当該「午前試験」と「午後試験」ですが、試験科目の振り分けは、「都道府県」によって異なります。

試験で一番負担なのは「医薬品」なので、各自、受験予定地の午前午後の科目を、確認しておいてください。

なお、試験時間は、午前試験・午後試験ともに、「120分」です。まあ、実際は、ほぼ余ります。

難易度・合格率・勉強期間

登録販売者の難易度を一口で言うなら、「面倒」である。

試験勉強の99%は、「暗記と記憶」だからである。ひたすら、医薬品の性質や特徴を憶えることになる。

合格率は、おおむね「40%~50%」であるが、島根県や山口県のように、30%を切る県もある。決して、油断してはいけない。

なお、合格率の詳細については、「登録販売者の合格率」を参考をば。

勉強時間・勉強期間は、おおむね「2~4ヶ月」を見ておく。暗記が中心の試験なので、ある程度の時間が必要である。ちなみに、管理人は、運よく2ヶ月で合格できた。

なお、勉強時間の詳細については、「登録販売者の勉強時間」を参考をば。

まとめ的なこと

「資格の7割には求人がない」ことを鑑みると、登録販売者の求人数は、実に魅力的な数字である。

登録販売者は、先述したように、決して、プラチナ資格ではないが、持っていれば、就職や転職に資することは間違いない。また、日本全国で求人があるので、今後の人生の保証や保険にも一役買うだろう。どこへ行っても、仕事が「ある」のは、心丈夫である。

収入は、ピンキリだし、企業間の差が大きいため、正確なことは言えないが、店全体を任されるようになれば、「400万~600万以上」に届くといわれている。とはいえ、「自買ノルマ」もあるようで、額面どおりには受け取れない。

パート・アルバイトの時給は、おおむね「900~1,200円」であるが、これまた、企業間の差は大きい。「1,500円~2,000円以上」のところもあるが、業務内容や社風(大きな声で拡販するとか体育会系のノリとか)、慣習的な「自買ノルマ」も含めて、考えねばなるまい。

とはいえ、登録販売者が「有力な資格」であることは、間違いない。配偶者よりはるかに頼りになるはずだ。個人的には、「宅建」に次いで、「損のない資格」であると考える。

登録販売者の資格メモ

登録販売者に関する、一般的事柄や試験日程・日時、取得に要する費用等を、以下にまとめました。

登録販売者の一般事項

登録販売者は、「国家資格」であり、取得者には一定の評価がある。

登録販売者は、必置資格であり、法的需要がある。(参考:必置資格とは?)

登録販売者は、業界内ではよく知られている。面接で説明を省略できる。(知名度は重要です。マイナー資格をどれほど熱心に説明しても、知らない面接官は「フーン」です。)

登録販売者は、誰でも受験できる。(かつては、受験に実務経験が必要だったが撤廃された。)

登録販売者の試験日程・日時

登録販売者は「国家資格」であるが、試験の主催者は「都道府県」である。試験は、「都道府県」ごとに行なわれ、試験の申込みも「都道府県」に申請する。

「都道府県名 登録販売者」などで検索すれば、担当部署のページに行けるので、詳細はそちらで確認願いたい。なお、申込期間は、『2週間前後』と短いところが多いので、注意が必要である。気づいたら終わっていたということのないように。

試験日は、宅建などのように、全国一律日時ではなく、『地方ブロック』ごとに、ざっくり設けられている。

上記のPDFにあるように、例年、北海道・東北圏、北陸圏、関東圏、中部圏、関西圏、中国圏、四国圏、九州圏ごとに、試験日が設けられている。

本試験は、北の北海道・東北圏の8月下旬から始まって、順次南下していき、九州圏の12月中旬まで、行なわれる。桜前線の「逆」である。

併願受験は可

登録販売者試験は、先に見たように、「都道府県」ごとに実施されます。

本試験は、おおむね「8月下旬から12月上旬」にかけて行われます。

そして、登録販売者試験は、受験資格に「居住地」や「住所地」の縛りがないので、どこの県の試験でも受けることができます。

つまり、「併願受験」は、可能というわけです。

たとえば、「北海道」と「福岡」の両県に申し込んで、受験することは可能、といった寸法です。

このような「越境受験」を踏まえれば、1年でいくつも試験が受けられる、という塩梅です。(日程上、5箇所くらい受けられます。)

仕事の関係で、どうしても登録販売者の資格が必要な人は、当該併願受験で試験に臨むとよいでしょう。

理想受験は不可

さて、「併願受験」は可能ですが、しかしながら、「受験生にとって理想の受験」は、不可能です。

受験料が無駄ならないのは、「ある県を受験して不合格なら、他県の試験に申し込んで再度受験する」ですが、これは、不可能となっています。

というのも、「合格発表の前に、すべての都道府県で、試験申込みが締め切られる」からです。

一番早く試験が行われるのは、北海道・東北圏の「8月」です。そして、一番遅いのが九州圏の「12月」です。

しかし、北海道・東北圏の合格発表は「10月初旬」なのですが、一足先に、九州圏では「9月の中旬」に申し込みが締め切られるのです。

こうした日程上の“調整”のため、「理想的な受験」は不可、という塩梅です。

こんな次第で、「ダメだったら別の県を受ければいいや」ができなくなっています。

登録販売者のめやす取得費用

一口で言うと、受験料等のトータルで「20,000円前後」の予算が必要だ。配偶者のハムは、薄く切ろう。

テキストは、おおむね2,000円~2,500円前後。

過去問題集は、おおむね2,000円前後。

受験料は、おおむね「13,000円」だが、北海道のように「18,000円強」と異なるので、各自で受験予定地の受験料を確認しておく。あと、願書提出にかかる簡易書留代や交通費、弁当代などの雑費を4,000円ほど見込んで…、

総計は、「20,000円前後」という次第である。

なお、使用教材については、「登録販売者教材レビュー」を参考をば。

合格後の「販売従事登録」について

登録販売者に受かったからといっても、それだけで、一般用医薬品を取り扱えるようになるかというと、そうではない。

つまり、試験に合格しただけで、「特権的なもの」が付与されるわけではない、といった次第である。

医薬品を扱うには、合格した後に、「販売従事登録」を、就業先の都道府県に申請する必要がある。

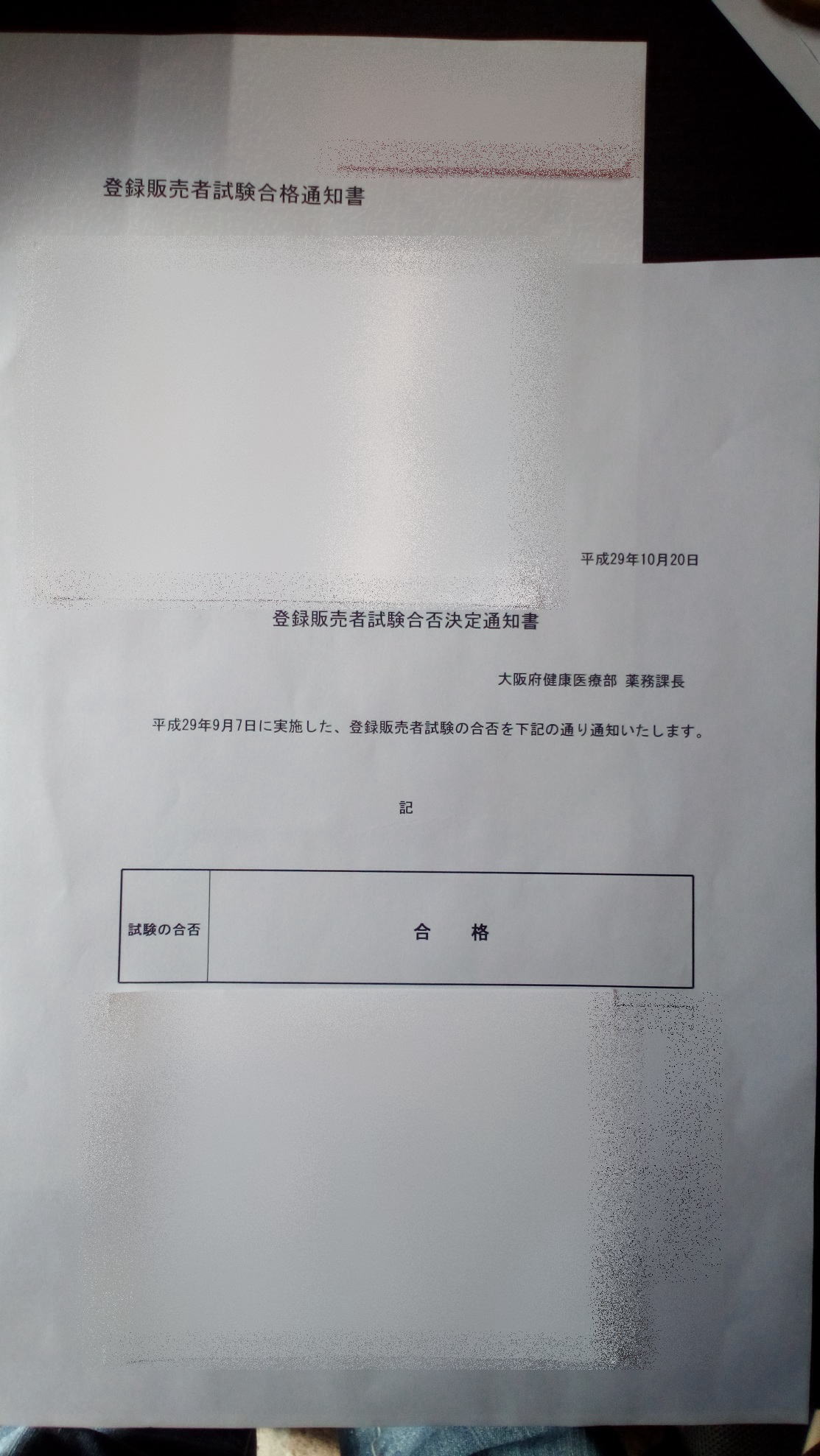

「登録販売者」試験に合格すると、「登録販売者試験合格通知書」が送られてくる。

当該合格通知書が、「販売従事登録」の際の、添付書類の1つとなる。

大阪府のケースであるが、申請には…、

手数料:7,100円

3ヶ月以内の診断書(精神機能の障がいがないこと及び麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でないことを示す診断書)

戸籍謄本または戸籍抄本(本籍地に変更なしの人は住民票の写しで可)

使用関係を証する書類

登録販売者試験合格通知書

…といった書類が必要である。

「使用関係を証する書類」とあるように、個人では、販売従事ができない。登録販売者は、薬局・ドラッグストア等に勤務してないと、役に立たないといった次第である。

なお、「3ヶ月以内の診断書(精神機能の障がいがないこと及び麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でないことを示す診断書)」であるが、どこの病院・医院でも発行してくれる。

当方、同じような診断書を、近所の「なんたら内科」で発行したことがある。

発行作業は、基本、「医者と話す」だけである。たとえば、医者「こんにちは。お元気ですか?」→わたし「ええ、調子は上々です。先生はいかがですが?」→医者「あまりよくありませんね」→わたし「医者の不養生には気をつけてくださいね」→医者「ありがとうございます」といった感じである。そして、なぜか、腕相撲や腕の引っ張り合いをした。クスリをやると筋力が病的に落ちるからだろうか?

あと、「採尿」があった。行く前はトイレで用を足さないのがよい。そして、「水」を飲んでおくとよいだろう。

ちなみに、この種の診断書の発行費用は、病院・医院によって異なり、「1,800円から3,000円」くらいが相場のようだ。

あらかじめ、受付で、「精神機能の障がいがないこと及び麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でないことを示す診断書」の発行が可能かどうか、そして、いくらかかるかを聞いておくとよい。

なお、大阪府のように、診断書の「書式」が決まっているところがある。このため、PDFをダウンロードしてプリントアウトしておく必要もあるので、各自注意すること。

「○○件 販売従事登録 申請書類」などで検索すると、たどり着けるはずだ。

なお、保険証を求める医院もある。持って行った方が無難だ。

実務経験に関すること

先述したように、実務経験がなくても、登録販売者の受験は可能である。受験資格の実務経験は撤廃された。

現状は、誰でも受けられるようになっている。

なお、実務経験が必要になるのは、「店舗管理者」になる場合である。

法規でおなじみの論点だが、登録販売者が「第1類医薬品を取り扱う店舗」の「店舗管理者」になろうとする場合、「過去5年間のうち、通算して3年以上の業務従事経験」が必要である。

んで、「第2類または第3類医薬品を取り扱う店舗」の「店舗管理者」になろうとする場合、「過去5年間のうち、2年の業務従事期間」が必要である。

補足コンテンツ/関連リンク

登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

興味のある方は、「登録販売者:語呂合わせ」などがある「登録販売者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。

なお、試験勉強の詳細や医薬品の勉強については「登録販売者の独学」を、独学向け教材については「登録販売者の教材レビュー」を参考をば。

★みんなとシェアする

サイト内リンク

独学資格ガイド

Sクラスの資格

Aクラスの資格

Bクラスの資格

Cクラスの資格

├マンション管理士

├簿記1級

├1級FP技能士

├2級FP技能士

├危険物取扱者 甲種

├危険物取扱者 乙種1類

├危険物取扱者 乙種2類

├危険物取扱者 乙種3類

├危険物取扱者 乙種5類

├危険物取扱者 乙種6類

└毒物劇物取扱者

男性・年代別 資格ガイド

女性・年代別 資格ガイド

属性別 資格ガイド

資格基礎知識

資格別求人データ

登録販売者

概要

独学シリーズ

対策シリーズ

勉強方法

過去問+解説

├チェック問題 過去問リスト

├漢方 過去問リスト

├生薬 過去問リスト

├全ブロック 試験問題 科目別

├「医薬品的な問題」過去問リスト

├「添付文書」過去問リスト

└「資料問題」過去問リスト