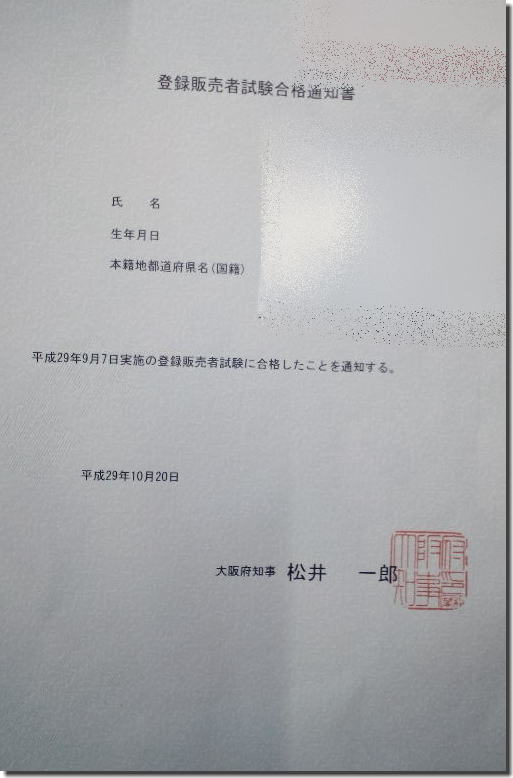

登録販売者の独学‐登録販売者に独学合格するノウハウ・勉強方法:令和6年度(2024年度)試験版

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者を独学で合格するためのサイト。登録販売者公式の重要告知や登録販売者の独学で必須となるノウハウを提供。独学で必要となる試験情報の「はやわかり」のほか、独学さいしょのアドバイス、やってはいけないこと、試験問題の典型パターン、選択肢判別のコツや、テキストや過去問題集の勉強方法、独学の序盤・中盤・終盤でやることを説述。独学の補助となるリンク集も掲載。令和6年度(2024年度)試験に対応。

登録販売者の独学 ガイダンス

登録販売者の独学合格をめざすページです。

登録販売者は、独学で一発合格が可能な資格で、研修講習セミナー通信教育等々すべて“無用”です。

しかし、です。受けるなら、“必ず”受かりましょう。

登録販売者の受験料は、平均で1万5千円前後と、そこそこ高額です。

そして、登録販売者は、暗記中心の勉強のため、再受験がしんどいです。わたしは、もう二度と、登録販売者の勉強をしたくないです。

以下に、登録販売者の独学に必須の試験情報を説述します。長文のサイトですが、独学合格に必要なことのほとんどは、網羅してます。スパっと一発独学合格を決めてください。

登録販売者の独学 インデックス

- 登録販売者【重要告知】

- 登録販売者の独学【必須】ノウハウ5‐直近試験重要傾向

- 独学はやわかり‐合格基準・合格点・足切点

- 独学はやわかり‐試験タイプ・特徴

- 独学はやわかり‐試験科目と優先順位

- 登録販売者の独学:さいしょのアドバイス(憶えなくていいとか)

- やってはいけない

- 試験問題の典型パターン

- 選択肢判別のコツ

- 独学向け教材

- 勉強方法1・・・問題演習中心

- 勉強方法2・・・2本立て勉強

- 勉強方法3・・・回数で決まる要は3回

- テキストの勉強方法

- 過去問題集の勉強方法

- 独学序盤‐ざっくり・てきとー

- 独学中盤‐気長に暗記・さらなる問題演習

- 独学終盤‐PDF過去問・奈良模試・チェック過去問

- 令和6年度試験用‐直近試験の傾向対策方針

- 手引き改正について

- 独学補助リンク:語呂合わせ・まとめ・憶え方などなど詰め合わせ

登録販売者【重要告知】

登録販売者を独学で進めると、公式の最新情報に疎くなるので、“特に重要な告知”を、当サイトでも挙げておきます。

まずもって、令和6年度(2024年度)試験の重要告知ですが、手引きの改正がありました。

ただ、大きな改正ではないので、既存のテキストに加筆すればいいです。

「令和6年度 手引き改正」を参考に、修正していってください。

また、他の告知事項を、当方の「twitter」でも、判明次第発信するので、不安な人は、フォローしておいてください。

登録販売者の独学【必須】ノウハウ5‐直近試験重要傾向

- 登録販売者 独学ノウハウ1‐漢方処方製剤捨てる

- 登録販売者 独学ノウハウ2‐生薬やる

- 登録販売者 独学ノウハウ3‐適正使用 添付文書 難問化

- 登録販売者 独学ノウハウ4‐適正使用 医薬品的な問題 ひたすら過去問

- 登録販売者 独学ノウハウ5‐医薬品 ほぼすべて出る

登録販売者 独学ノウハウ1‐漢方処方製剤捨てる

登録販売者の独学では、「漢方処方製剤」は、“とりあえず捨てる”ようにしてください。

昔から、「医薬品」の「漢方処方製剤」は、受験生の苦手とする論点でしたが、それでも、以前は、1問丸ごとの出題が多く、点がまだしも取りやすかったのです。

しかし、直近の令和5年度試験あたりから、傾向が変わって、選択肢の1つくらいにしか出ないようになっています。

費用対効果(コストパフォーマンス)がかなり悪化しているので、「漢方処方製剤は、とりあえず捨てる」方針で、「医薬品」に臨んでください。

補足:コスパいいものはやる

基本「捨てる」漢方処方製剤ですが、ただし、「第14章:生薬製剤・漢方処方製剤」の漢方処方製剤は、勉強しておくことを“強く”勧めます。

第14章の漢方処方製剤は、ほぼ毎回出題されるので、費用対効果が実に高いです。

以下の5つの漢方処方製剤は…、

・大柴胡湯

…最も1点に近い漢方処方製剤です。最優先でやっておくべきです。

また、「漢方処方製剤の独学」で述べているように、従来の頻出の漢方処方製剤(かぜ、疳、強心薬、婦人薬とか)は、選択肢の1つに出る可能性が高いので、余力があれば、やっておくべきです。

他の漢方処方製剤は、過去問に出たものを解けるようになっていれば、上々かと思います。

これ以外の対策は、よほどに時間的余裕がない限り、やらなくていいでしょう。

以上、「登録販売者 独学ノウハウ1‐漢方処方製剤捨てる」でした。

登録販売者 独学ノウハウ2‐生薬やる

登録販売者の独学では、「漢方処方製剤」を捨てるのに対して、「生薬」は、勉強します。

最近の試験傾向では、「生薬」は、選択肢の1つとして、よくよく出るようになっています。

また、勉強すべきは、基原と効能くらいなので、漢方処方製剤と比べたら、断然、独学コスパがいいと言わざるを得ません。

「生薬」は、最終解答のキーを握ることが“そこそこ”あるので、「生薬の独学」を参考に、毎日ちょっとずつ、消化していってください。

以上、「登録販売者 独学ノウハウ2‐生薬やる」でした。

登録販売者 独学ノウハウ3‐適正使用 添付文書 難問化

登録販売者の独学では、「適正使用」の頻出論点の「添付文書」に注意してください。

令和5年度試験において、凶悪的に難問化しています。

以前は、せいぜいが過去問の「使い回し」だったのですが、新手の問題が続々と出題されています。

テキストの「添付文書」のところは、念入りに精読する必要があります。

ひとまず、令和4年度~令和5年度の全ブロックの「添付文書」の問題を、「登録販売者 適正使用 添付文書 過去問リスト」を参考に解いて、傾向の変化をつかんでください。

“テキストの精読が必須”だと、肌でわかるはずです。

以上、「登録販売者 独学ノウハウ3‐適正使用 添付文書 難問化」でした。

登録販売者 独学ノウハウ4‐適正使用 医薬品的な問題 ひたすら過去問

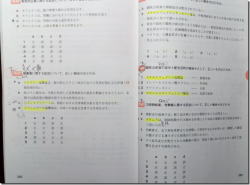

登録販売者試験の独学で、受験生泣かせ論点が「適正使用」の「医薬品的な問題」でした。

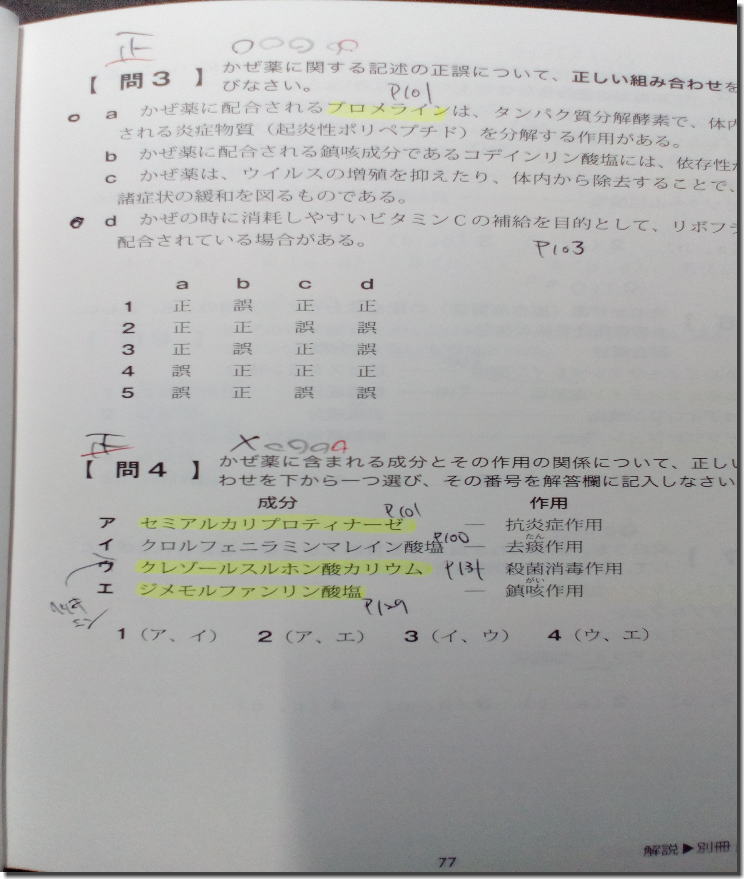

上の画像のような巻末資料を憶えなくてはならず、一時は、猛威を振るっていました。「R1 東京都 適正使用」のように、「11問」も出るところもあったくらいです。

しかしながら、最近では、かなりマイルドな出題に落ち着いており、定番問題・定番論点からの出題が多くなっています。

現状では、ひたすら過去問を解いて、問いと答えを憶えるのが最も効率がいいです。

巻末資料の表は、相当の時間的余裕がない限り、憶えなくていいです。

「医薬品的な問題:過去問リスト」に、全ブロックの「医薬品的な問題」をピックアップしています。

時間に余裕があれば、全ブロックの過去問を、解いてみてください。

ちなみに、「医薬品的な問題」は、最近では、約4~6問が出ています。先の“ひたすら過去問”でも、1~3点が取れる勘定です。

「医薬品的な問題」を全部落とすと、足切り点に引っかかるおそれが高くなります。当該論点では、1~3点取れたら御の字です。全滅0点を避けることを、第1の目標としましょう。

以上、「登録販売者 独学ノウハウ4‐適正使用 医薬品的な問題 ひたすら過去問」でした。

登録販売者 独学ノウハウ5‐医薬品 ほぼすべて出る

登録販売者の独学で特に注意すべきは、「医薬品」の傾向です。

以前は、カタカナ成分の丸暗記だけしておけばよかったのです。

しかし、令和3年度試験あたりから傾向が変わり始め、直近の令和5年度に至ると、テキストのほぼすべてが出るようになりました。

つまり、前文(薬の対象とする症状・症例)、禁忌(使用しない・使用避ける・相談する)、副作用、相互作用、受診勧奨、使用上の注意など、ほとんどあらゆる記述がバランスよく出題されるようになっています。

また、マイナー成分(たとえば、「卵黄油」とか)も、ふつうに出るようになっています。

また、「注記」からも、ドンドコ出題されています。たとえば、「肝機能障害を生じることがある主な成分:アスピリン、アスピリンアルミニウム、アセトアミノフェン、イブプロフェン、葛根湯、小柴胡湯、柴胡桂枝湯、小青竜湯、麦門冬湯」などは、ふつうに出ていますし、こんなんが出るの?!といった「注記」も出ています。(「愛知県 R5 第83問」の選択肢cとかです。)

正直、「医薬品」は、傾向があってないような状態です。

テキストの記述は、ほぼすべて出ると想定して、読み飛ばさないように読み込んでいってください。過去問で出てない、こんなん出ないだろー的な記述こそ、狙われてます。

以上、「登録販売者 独学ノウハウ5‐医薬品 ほぼすべて出る」でした。

独学はやわかり‐合格基準・合格点・足切点・合格率

登録販売者を独学で進めるにあたって最重要試験情報が、登録販売者試験の合格基準・合格点・足切点です。

独学だと目の前のテキスト・過去問だけに目が行ってしまい、試験情報に疎くなってしまいがちです。

登録販売者は、独特の合否基準があるので、ここを押さえてないと、終盤あたりで(うそー?!)となります。

まず、登録販売者の「合格基準」は、「7割正解」で、「合格点」は、「120*0.7」の「84点」となります。

実際の試験勉強では、ギリギリの「84点」狙いは怖いので、約8割得点の「90~100点」を目標に、勉強することになります。

次に、登録販売者の独学で重要なのは、「3.5割か4割の足切り点」の存在です。

登録販売者試験には、試験科目ごとに「足切り点」が設けられており、各科目とも、最低で「3.5割か4割(都道府県ごとに違う)」を得点できないと、その時点で不合格となります。

「医薬品」の出題数は、「40問」なので、足切り点が「3.5割」のところは「14問」を、「4割」のところは「16問」を、最低でも取る必要があります。

んで、残る「基本知識」「人体」「法規」「適正使用」は、「20問」なので、「3.5割」のところは「7問」で、「4割」のところは「8問」取れないと、即落ちと相なります。

つまり、たとえ、全体で「100点」取っていても、たとえば、「適正使用(20問出題)」が「6点」だと、その時点で不合格、といった塩梅です。

当該足切り点のため、資格試験でよくある「特定の科目を捨てる」ということができません。

満遍なく勉強する必要があるのと、苦手科目でも何らかの対策が必要となるので、当該足切り点の存在を、常に念頭に置いて試験勉強に臨んでください。

繰り返しますが、足切り点の「3.5割」と「4割」ですが、都道府県ごと(ブロックごと)に異なります。独学では、何点で受かるより、何点で落ちるのかの方が切実な問題です。各自で、受験予定地の足切り点を、早々にチェックしておきましょう。

最後に、「合格率」ですが、一口で言えば、総じて「高め」で、直近の令和4年度(2023年度)で、「44.4%」と、わたしたちの給料なみです。

参考:登録販売者 合格率

登録販売者は、やることさえやれば受かるし、各県・各ブロックで合格率の数字も大差ないので、意識する必要はありません。

以上、合格基準・合格点・足切点・合格率の“はやわかり”でした。

登録販売者の独学で、最重要の試験情報を入手してもらえば、幸甚です。

独学はやわかり‐試験タイプ・特徴

登録販売者の独学をするに当たり、試験のタイプ・特質を見ておいてください。

最初に指摘しておきたいのは、登録販売者は、競争試験ではないという点です。

よって、合格点さえ取れば、皆、合格です。この点、気が楽です。

次に、登録販売者という試験のタイプですが、ガチの「文系」試験です。

登録販売者は、「医薬品」を扱うので、「理系資格」かと思いきや、実際は、ガチの「文系資格」で、全科目(基本知識・人体・医薬品・法規・適正使用)において、ただただ、「知っているかどうかの知識問題」が問われます。

計算問題や化学式等は、一切、出ません。たとえば、「医薬品」では、「デキストロメトルファン臭化水素酸塩」といった理系風のカタカナ成分が“クソ多数”出てきますが、化学的・薬学的な記述は、一切「出ない」です。文系の人は、安心してください。

次に、登録販売者試験の特徴ですが、最初から最後まで、「暗記と記憶」のみの知識問題です。

本試験は、実技試験・実務試験等はなく、完全なペーパー試験です。

よって、試験勉強も、机上の「紙」の勉強となります。実際の薬品を扱うなどの、危険な行為は一切「ない」ので安心してください。

こんな次第で、登録販売者は、ただただ「暗記」や「憶える」だけの勉強が続きます。

暗記と記憶には、相応の時間を食うので、ある程度の勉強時間(勉強期間)を見ておかねばなりません。

昨今の難化した試験からすると、「最低4ヶ月、推奨6カ月」は、見ておくべきです。

最後に、登録販売者は、頭の良し悪しより、努力(根性・根気)こそが物を言います。

ちゃんと勉強すれば、ほぼ受かりますが、勉強しないとまあ受からないので、この点は、肝に銘じてください。

以上、試験タイプ・特徴の“はやわかり”でした。

登録販売者の独学で、「やるべきこと」が見えて来たら幸甚です。

独学はやわかり‐試験科目と優先順位、そして得点計画

登録販売者の独学では、試験科目の優先順位を理解しないといけません。

まずもって、登録販売者の試験科目は、「5科目」あり…、

- 医薬品に共通する特性と基本的な知識(通称:基本知識)‐20問

- 人体の働きと医薬品(通称:人体)‐20問

- 主な医薬品とその作用(通称:医薬品)‐40問

- 薬事関係法規・制度(通称:法規)‐20問

- 医薬品の適性使用・安全対策(通称:適正使用)‐20問

…となっていて、「合計5科目:120問出題」となっています。

合格点は、先に見たように、7割得点の「84点」です。実際の試験勉強では、合格“絶対”安全圏の「100点」を目標とします。

得点計画的には、「基本知識20点、人体17点、医薬品30、法規18点、適正使用15点」の「100点」と言った感じです。

まあ、現実的には、90~95点前後で落ち着くかと思います。「基本知識19~20点、人体14~16点、医薬品28~30点、法規15~16点、適正使用13~14点」くらいを取るように得点計画を練ってください。

んで、各科目の優先順位は、以下のように…、

…になっています。

優先順位 第1位‐医薬品

登録販売者の独学で最優先すべきは、看板でもある「主な医薬品とその作用(医薬品)」です。

理由は、「面倒だからと「医薬品」を後回しにすると、必ず、本試験に間に合わなくなる」ためです。

「医薬品」ですが、まずもって当該科目だけ、「40問」出題で、他の科目の2倍あります!手間も時間も2倍です!

そして、「医薬品」の問題は、“知らないと解けない知識問題”ばかりで、憶えることが膨大なのです。

他の科目は、常識的判断や推理・推測で、何とか解ける問題もあるのですが、当該医薬品は、まったくそういう“手だて”がないのであります。

「医薬品」の典型的な出題例としては、「福岡県 H29 第69問:胃腸薬」です。

初めての人は、問題を解くどころか、選択肢の…、

イ‐トロキシピド

ウ‐ロートエキス

…に「???」となること、必定です。

しかし、このレベルの問題は、「医薬品」では「ボーナス問題」です。(なお、答えは「1」です。)

「医薬品」は、先の例題のような「暗記」ばかりで、これが、「40問」も、延々と続くといった次第です。

「医薬品」を後回しにすると、本試験に絶対に間に合わなくなって、試験放棄に到ります。「医薬品」は、試験放棄の「多発地帯」です。

「医薬品」は、試験勉強の手間のうち「6/10」くらいを占めます。

実を言うと、他の科目は多少遅れていても、過去問のブン回しで、合格基準点をギリギリ取れたりするのです。

しかし、「医薬品」は、過去問演習そのものが“激烈にキツイ”ので、遅れると何ともならなくなります。

日々の勉強では、「医薬品」を最優先してください。

お好きに‐基本知識・人体・法規・適正使用

残る試験科目は、基本知識・人体・法規・適正使用ですが、「医薬品」に比べると、何とでもなります。

これらは、例年、似たような問題・定番問題が出題されているので、問題集なり過去問なりをガシガシ解いて、テキストをドンドコ読んでいれば、穏当に合格点が取れます。

満点取るのは厳しいですが、ふつうに勉強していれば、穏当に、7~8割は取れます。

基本知識・人体・法規・適正使用は、正直、後々でも、多少遅れがちでも、何とでもなります。

ただ、どれもが「暗記科目」なので、油断はしないようにしてください。さぼると、後々で頭が割れるくらい暗記作業をすることになりますよ。

登録販売者の独学:さいしょのアドバイス(憶えなくていいとか)

登録販売者の独学に当たって、さいしょに、“憶えなくていいもの”を挙げておきます。

まず、年号・年月日です。

細かい年号・年月日は、99%(※)問われないので、憶えなくていいです。

たとえば、薬害訴訟の記述に…

「サリドマイド製剤は、1957年に西ドイツ(当時)で販売が開始され、日本では1958年1月から販売されていた。1961年11月、西ドイツのレンツ博士がサリドマイド製剤の催奇形性について警告を発し、西ドイツでは製品が回収されるに至った。」

…あるような年号・年月日です。

登録販売者は、歴史の試験でないので、年号・年月日を憶えなくていいです。出題は、「99%(※)ない」です。

また、基本知識等で出てくる「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項(平成29年6月8日付け薬生安発0608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知別添)」などの、わけのわからん年月日も、憶える必要はないです。(厚生労働省医薬ウンヌンの語句も、記憶無用です。)

次に、「第1条」とかの条番号とか、通知・通告等の番号も、憶えなくていいです。

「法規」では、たとえば、「法第41条第1項の規定に基づいて」とか「規則第159条の8第1項においては」といった表記がよくよくありますが、こういう条文番号的なものは、一切憶えなくていいです。

また、先に挙げた語句「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項(平成29年6月8日付け薬生安発0608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知別添)」の下線の番号も、登録販売者に必要となる知識ではないので、憶える必要ないです。

こうした次第で、法律の条文番号や、役所の書類にありそうな、わけのわからん数字は、暗記無用ってな塩梅です。(なお、これら以外の数字は、暗記する必要があります。「数字対策(数字ピックアップ)」を参考をば。)

最後の「憶えなくていい」ですが、「医薬品」に出てくる、塩酸塩・酸塩・臭化水素酸塩・臭化物・塩化物といった細かい理系?漢字です。

当該塩酸塩等を突っ込んでくる問題は、これまでに「ない」です。

たとえば、「殺菌消毒成分」に「デカリニウム塩化物」というものがあります。

当該デカリニウム塩化物が、たとえば、「デカリニウム“臭化物”は、殺菌消毒成分である。」といった風に変えられた出題は、これまでに「ない」といった次第です。

よって、塩酸塩等以下の理系的語句を、神経質になって憶える必要は、「ない」です。

以上、登録販売者の独学で、初学者が迷いそうな事項を挙げました。参考にして、無用な努力をしないようにしてください。

(※)「愛知県 R5 午後第60問」で、「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」の「6月20日」が問われたのですが、こんな出題、登録販売者試験で史上初かと思います。難問枠の出題なので、基本無視していいです。無理だろ。

やってはいけない

登録販売者の独学で、不合格者に共通する、やってはいけない「ダメ勉強」を挙げておきます。以下の…、

- テキストを写す勉強。

- ノートを作る勉強。

- テキストを何冊も使う勉強。

…を、“やらないだけ”で、合格が近づきます。

まず、やってはいけない筆頭は、御年配のお姐様に多い「テキストを丸々写す勉強」です。

絶対にやらないでください。

試験勉強は、写経ではありません。テキストを書き写しても、頭に入りません。

壮大な手間なのに、効果は薄いので、そんな時間があるなら、そっくり問題演習に充てましょう。

次に多いのが、「ノートを作る勉強」です。ぶっちゃけ、ノートを作っただけで、勉強した気になる人がいます。そうじゃありません。

基本的に、テキストはある程度まとまっています。ノート・メモの類は、テキストの余白に書き込みましょう。

んで、ノート・メモは、何回も間違う論点、すぐ忘れる論点、わからない論点に絞って、作るようにします。

ちなみに、わたしは、細切れ時間の活用のために、暗記メモは作りましたが、ノートは一切、作りませんでした。

さて、最後の「テキストを何冊も使う勉強」ですが、テキストの元ネタは、厚生労働省が公開している「手引き」です。

よって、どの出版社のテキストも“似たり寄ったり”で大差なく、数冊使う意味は、全くありません。参考書等も、無用と言っていいです。お金の無駄です。テキスト1冊に絞って勉強してください。

登録販売者の独学では、上記3点に、くれぐれも注意してください。落ちる人は、だいたい、落ちる勉強をしていました。

試験問題の典型パターン

登録販売者の独学を楽にするアドバイスです。

登録販売者の試験問題には、典型的な出題パターンが3つあります。

以下に述べる、「逆問題」、「入れ替え問題」、「漢字違い」を知っておくと、テキスト精読時・過去問演習時に、参考になるかと思います。

まず、1番目の「逆問題」ですが、これは、手引きの記述を「逆」にした問題です。

たとえば、「抗炎症成分」の「トラネキサム酸」には、「体内での起炎物質の産生を“抑制する”ことで炎症の発生を抑え、腫れを和らげる。」効能があります。

「逆問題」では、「体内での起炎物質の産生を“促進する”ことで炎症の発生を抑え、腫れを和らげる。」などと変えられるのです。

例題のような「抑制‐促進」のほか、「増加‐減少」、「多い‐少ない」、「狭い‐広い」、「細い‐太い」、「酸性‐アルカリ性」、「直接‐間接」といった感じに、対義語のあるものが狙われています。

当該逆問題は、登録販売者の定番問題です。意識しておきましょう。だいぶ、問題に鼻が利くようになります。

2番目の「入れ替え問題」ですが、そのケースとしては…、

・ある語句の説明を、他の語句のものと入れ替える。

・説明文の前と後とを入れ替える。

…パターンがあります。

前者の「ある語句の説明を他の語句のものと入れ替える」だと、典型的なのが、配偶者でおなじみの「痔」です。

テキストには、配偶者の「痔」について…、

「痔核は、肛門に存在する細かい血管群が部分的に拡張し、肛門内にいぼ状の腫れが生じたもので、一般に「いぼ痔」と呼ばれる。」

「裂肛は、肛門の出口からやや内側の上皮に傷が生じた状態であり、一般に、「切れ痔」(又は「裂け痔」)と呼ばれる。」

…と、記載されています。

こういう記述が、「“裂肛”は、肛門に存在する細かい血管群が部分的に拡張し、肛門内にいぼ状の腫れが生じたもので、一般に「いぼ痔」と呼ばれる。」といった感じに、裂肛の説明が、痔核のそれと入れ替えられる、といった次第です。

当該入れ替えパターンは、本当にバラエティに富んでいて、そこかしこにその姿を見ると思います。

次に、「説明文の前と後とを入れ替える」は、「医薬品」でよく見るパターンです。

たとえば、「アセトアミノフェン」には、以下のような…、

「主として中枢作用によって解熱・鎮痛をもたらすため、末梢における抗炎症作用は期待できない。その分、他の解熱鎮痛成分のような胃腸障害は少なく、空腹時に服用できる製品もあるが、食後の服用が推奨されている。」

…と説明がなされているのです。

これが、試験だと…、

「アセトアミノフェンは、主として末梢における抗炎症作用によって解熱・鎮痛をもたらすため、中枢作用は期待できない。」とか…、

「アセトアミノフェンは、胃腸障害は少なく、食後に服用できる製品もあるが、空腹時の服用が推奨されている。」

…などと、文章の前後が入れ替えられるのです。

テキストの読み込みが浅いと、当該入れ替え問題で打ち取られるので、注意してください。

最後に、「漢字違い」ですが、これは、似た漢字に変えてくるパターンです。

典型的なのが、「人体」の「副腎“皮”質と、副腎“髄”質」です。

テキストの正しい記述は、「副腎“髄”質では、自律神経系に作用するアドレナリン(エピネフリン)とノルアドレナリン(ノルエピネフリン)が産生・分泌される。」です。

これが、「副腎“皮”質では、自律神経系に作用するアドレナリン(エピネフリン)とノルアドレナリン(ノルエピネフリン)が産生・分泌される。」と変えられます。

そのほか、「中枢神経系は脳と“脊髄”から構成される。」が、「中枢神経系は脳と“延髄”から構成される。」に変えられます。

「交感神経」が「“副”交感神経」に変えられます。この逆のまた然りで、「“副”交感神経」が「交感神経」に変えられてたりします。(アドレナリン作動成分や抗コリン成分で出題されることが多いです。)

当該「漢字違い」は、最初は引っかかって悔しい思いをしますが、そんなにパターンがないため、過去問演習をシッカリしていれば、だいぶ、対応できるようになります。

以上、登録販売者を独学で進めるうえで、知っておくべき試験問題の典型的なパターンでした。テキストを読むときや、過去問を解くときに、活用してください。実戦力がガッツリと身に付けば幸甚です。

選択肢判別のコツ

登録販売者の独学で重要となる、選択肢判別のコツを以下に述べておきます。選択肢の判別が、格段に速くなると思います。

まず、一番カンタンで有効なコツが「すべて・のみ・必ずは、誤りなことが多い」です。

「すべて・のみ・必ず」のある選択肢は、大半が「誤り」と考えてください。

当該「すべて・のみ・必ず」が使われると、例外が認められなくなるので、ほぼほぼ「×」となります。

詳細は、当方のブログの「「すべて」と「のみ」と「必ず」のある選択肢に注意する‐登録販売者」に述べています。参考にしてください。

あと、「いつも・常に」も、“かなり怪しい”です。要注意キーワードとして、追加的に、押えておいてください。

次のコツですが、「慎重な姿勢のものは、正しいことが多い」です。

「症状が明確でないときは、医薬品の摂取を控えるのがよい」とか、「販売を差し控える必要がある」とか、「医療機関の受診を勧めるべきである」といった慎重な内容の選択肢は、大概、正しいです。

逆に、積極的な記述は、間違っていることが多いです。「大いに薬を飲んだ方がいい」とか「予防的に飲むのがよい」とかは、完全に間違っています。判別の一助にしてください

次に、「常識的におかしいと感じるものは、大概、誤り」です。

たとえば、「効き目を感じないときは、用法用量を超えて飲むとよい」とかは、常識的に間違っているので、「×」となります。

問題文を一読して、(常識的におかしくない?!)との感を持ったものは、大概、誤りで「×」となります。

最後に、「教科書的なものは、正しいことが多い」です。

選択肢を一読して、(その通りですよねー)という、教科書的な読後感のものは、大概、正しいです。

どこが間違っているのか突っ込めないものは、突っ込めるところが「ない」というわけで、間違いがない=正しい、といった寸法です。

以上、登録販売者の独学に有効な選択肢判別のコツでした。選択肢の判別に、参考にしてください。

独学向け教材

使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」と…、

過去問題集は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を…、

…使えば支障ありません。

上記2冊は、手ごろな価格で、コスパは一番いいかと思います。

勉強方法1・・・問題演習中心+2本立て勉強+3回

登録販売者の独学での勉強方法は、「問題演習中心」としてください。

テキストばかりを延々と読んでいる人がいますが、問題を解かないと頭に入らないし、問題を解く実践力も養えません。

ぶっちゃけ、問題演習を中心にした方が、「ラク」だし、やった感があって、挫折しにくいです。

正直なところ、テキストを3回読んだだけの人と、問題集なり過去問なりを3回解いた人では、後者の方が“格段に”受かります。

テキストを読み込まないうちに、問題演習に入るのは、少々怖いものがありますが、大丈夫です。

ドンドコ問題を解くことを、試験勉強の中心に置いてください。

勉強方法2・・・2本立て勉強

登録販売者の独学勉強方法の要諦ですが、「2本立て」で行きます。

試験勉強は、「医薬品」と「その他(基本知識等)」ってな感じの2本立てで、勉強していきます。

「2本立て」にすると、兎にも角にも、「医薬品」をコンスタントに消化できるので、「手遅れ」になることがないです。

本当に、「基本知識」などの「その他の科目」は、後々で何とでもなります。過去問ブン回しで遅れは、一気に取り戻せます。

しかしながら、超ド級の暗記科目の「医薬品」は、後回しにするとヤバいので、「医薬品」の消化を中心にすることになります。

補足:配分について

まずもって、独学の初期では、「医薬品に3割:その他の科目に7割」といった感じで、時間なり労力を配分してください。

たとえば、毎日「1時間(60分)」の勉強時間を見込んでいるなら、まず3割の「20分」を「医薬品」に充てて、残りの40分を他の科目に充てる、ってな寸法です。

「医薬品」は、クソ暗記ばかりなので、長時間の勉強は、即、挫折します。よって、毎日「少しずつ医薬品を消化する」方が望ましいです。

まずは毎日20分くらい「医薬品」を勉強していって、慣れてくる中盤あたりから、「医薬品」の勉強時間を、30~40分と増やしていきましょう。

勉強方法3・・・回数で決まる要は3回

登録販売者を独学しようとしても、指導管理する人がいないので、「何をしたらいいか」、ぼんやりしています。

そこで、独学の明確な目標を挙げておきます。

登録販売者の独学の目標は、テキスト精読を「3回」行い、過去問題集を「3回」繰り返すことです。

登録販売者試験は、ガチの「暗記と記憶」の試験です。問題が解けない・得点が上がらないのは、単純に「数」が足りてないからです。

テキスト・過去問題集を「3回」やれば、“必ず”、相応の実力が身に付きます。

テキストを1回読んだだけ、問題集をざっと解いただけで受かる人は、ほとんどいません。

要は、読んだページ・解いた問題の「数」が物を言います。

「逆」をいえば、「数」をこなしてないのに、グダグダ言うのはやめましょう、ってな塩梅です。

まずは、「数」の確保を念頭に、目の前のテキストと問題集とを消化してください。ちなみに、わたしは、問題集の「医薬品」は、5回くらい繰り返しました。

テキストの勉強方法

登録販売者のテキストのお勉強について、注意事項を述べておきます。

まずもって、一字一句憶える必要はないです。

確かに、カタカナ語句、数字、重要キーワードなどは、憶えないといけないです。

しかし、だからといって、テキストの全記述を憶えないと受からないというわけでは、“決して”ないです。

テキストをシッカリ読んでおけば、9割の問題は解けるので、一字一句憶えるような真似はしないでください。

ただし、例外があって、「法規」の「薬機法第1条」は、一字一句レベル憶えても“損”のないところです。最近では、「福島県 R5 第81問」や「福岡県 R5 第101問」のように、こんなところまで出すか出題者アホちゃうか?という問題もあるので、当該条文だけは、一字一句丁寧に見ておくことを勧めます。

次の注意事項ですが、「広く浅く読む」です。

登録販売者の試験問題は、テキストの内容を“知っているかどうかを問う知識問題”がほとんどです。

テキストの記述がそっくりそのままが試験に出ることが多く、突っ込んだ出題は、滅多にないです。よくわからない語句が出ても、調べたり検索したりして“追及”する必要はないです。

こういうとアレですが、登録販売者の問題は、配偶者のように“薄っぺらい”です。こういうのあったなーくらいの認識ができれば、OKです。

だけど、です。テキストの記述は、すべて読んでおいてください。

読み飛ばすのは、危険です。テキストの記述は、遺漏なくそのすべてに目を通しておきましょう。最近の傾向だと、試験に出てない記述が狙われている感があります。

最後の注意事項です。

時々おられるのですが、ページ数が少ないところは重要ではない・ページ数の多いところは重要ってな捉え方をしている人がいます。

間違いです。登録販売者では、「1単元で1問出る」ことが多いです。

よって、ページの少ないところは、逆に狙い目で費用対効果が高いです。たとえば、「基本知識」の「プラセボ効果」や、「医薬品」の「毛髪用薬」などは、数ページしかないのに、1問=1点という次第で、実にコスパがいいです。

ページ数が少ない単元こそ、シッカリと見ておきましょう。

過去問題集のお勉強

登録販売者試験のガチ独学ノウハウですが、「過去問に出たことは、甘く見てはいけない」です。

登録販売者試験は、過去問の「使い回し」がかなり多いです。

特に、難問奇問の類が、定番問題・頻出問題と化すことが多いです。

過去問題集等で問題演習をしていると、なんじゃこら?と、出題者の頭を訝るものに多数遭遇すると思いますが、“やっとれん”という気持ちをぐっとこらえて、解けるようになっておきましょう。

過去問に出た以上は、努力を払う価値があります。

次に、過去問題集を解くときは、すべての選択肢に理由を付して、正誤の判断をしていってください。

正解不正解だけの問題演習は、実力の伸びない問題演習です。正直、ほとんど意味ないです。

手前味噌ですが、当方の過去問解説のように、1つ1つ、どこが間違っているのか、どこが正しいのかを明らかにして、問題の最終解答を導くようにしてください。

参考:茨城県 R5 第81問

正直、くっそメンドクサクて時間もかかりますが、「理由付け」こそ、一番実力の付く問題演習です。

独学序盤・・・テキストてきとーに読む+ざっくり問題を解く

独学の序盤でやるべきことは、「テキストをてきとーでいいので最後まで読み通し、過去問題集をざっくりでいいので最後まで解き切る」です。

序盤では、テキストは、“てきとー”に読むことに徹します。細部は追わず、ざっくり目を通していきます。

んで、ざっくりテキストに目を通したら、読んだところの問題を過去問題集で解きます。

また、テキストに章ごと・単元ごとの練習問題が付いているときは、その問題を解きます。

問題を解くときは、テキストを読みながら、カンニングしながらでいいです。

序盤では、(あーこういう問題が出るんだ)くらいの“実感”を得たらそれでOKです。

当該問題演習では、出来不出来・正解不正解を、まったく考えなくていいです。

試験問題が解けないとダメなのは、本試験のそのときだけです。序盤では、問題がまったく解けなくても、まったく支障ありません。

問題を解く過程で、憶えていくものがたくさんあります。

ドンドコ問題を解いて、登録販売者試験がどういうものなのか、“肌”で感じていってください。

んで、問題を解くと同時に、テキストにマーカーを引いたり赤ペン等でチェックを入れていってください。

あと、正誤の目印を、問題の余白に、正解できたら「〇」を不正解だったら「×」といった感じで、書き込んでおきましょう。(序盤は、×だらけでしょうが。)

中盤以降、復習のめやすになるので、“実に”役に立ちます。

そして、忘れてはいけない作業が「復習」です。

1~2時間もせよとは言いません。「10~15分」で十分です。

間違えた・できなかった問題・選択肢だけでいいので、ざっと見直して、キーワードや語句などをチェックしてください。メキメキと実力が付きます!

兎にも角にも、独学序盤では、目の前のテキストを“最後まで”読み切る、過去問題集を“最後まで”解き切るようにしてください。繰り返しますが、出来・正誤は問題外です。ざっくり・てきとー・間違いばかりでOKです。

とにかく最後までやることが大事です。

序盤注意1・・・一番きついとき

最初のうちは、見慣れぬカタカナや漢字が多く、膨大な専門用語の数に、配偶者のように、テキスト・問題集を窓から投げ捨てたくなりますが、我慢してください。

正直言って、試験勉強で一番きついのは、「序盤」のインプットの時期です。

皆、状況は同じで、ギギギという思いをしながら、テキストに当たっています。

本当に、てきとー・ざっくりでいいです。何が書かれているのかを把握する感じで、テキストと問題集とを“最後まで”やり通してください。

序盤注意2・・・無理に憶えるな

序盤にテキストを読むときの注意ですが、『無理に憶えない』です。

最初からテキストの記述・語句を憶えようとすると、配偶者並の拒絶反応が起きて、配偶者並の嫌気が指します。

本格的な「暗記と記憶」は、中盤や終盤に入ってからです。

序盤では、とにかく、ざっくり、おおまかに、テキストの内容を把握することに努めてください。

専門用語や医薬品成分の大群に、軽く読み通すだけでも、頭が腐りそうになりますが、配偶者と同じで、「ならぬ堪忍、するが堪忍」です。配偶者の存在に耐えられるのですから、登録販売者にも耐えられるはずです。

結局は、配偶者と同じで、『接触回数』に尽きます。

経験者は語りますが、最初はチンプンカンプンだった薬の成分も、何回も接するうちに、“必ず”頭に馴染んで、わかるようになります。

序盤は、身体を慣らすときなので、ざっくり、てきとーにテキストを読んでいってください。

独学中盤‐3本柱

テキストを何とかでも最後まで読み通せたら、独学中盤の開始です。

独学の中盤ですが…、

…の3本柱で、試験勉強を進めていきます。

さらなる問題演習

ある程度、テキストが読めるようになったら、問題集なり過去問を、ドンドコ解いていきます。

重要な点は、「同じ問題を繰り返し解くこと」です。

新しい問題集を買う必要は、ありません。序盤で解いた過去問題集を、再度、繰り返し解いていきます。

同じ問題を解くことで、記憶がさらに強化され、また、自分のできないところが明らかになるので、実力の補完になり、ますます点数が上がります。

さて、中盤となれば、そこそこ知識も付いてくるので、できるだけテキストを見ないで、解答していきましょう。

んで、問題を解いたら、解説を読み、記憶が曖昧だったり不安だったら、テキストで確認します。

間違えた問題や不安な選択肢は、必ずテキストで復習します。

こういう地味な勉強は、派手さはありませんが、必ず結実する“王道”のやり方です。

最初のうちは、1問1問を解くのに時間がかかり、絶望しますが、先述したように、要は、“接触回数”です。

慣れてくる2~3回目になると、格段にカンタンになるし早く解けるようになるので、あきらめず、少しずつでいいので、「問題演習→テキスト確認→復習」を続けてください。必ず、実力は付きます!

問題演習注意

試験勉強の中盤では、本試験形式の「120問構成の問題」を解かなくていいです。

「120問」の本試験形式の問題を解くのは、終盤です。

本試験形式の「120問」の奴は、実力が付く前に手を出すと、ひたすら疲れるだけです。120問解くのに、4~5時間かかって、心身とも疲労し尽くします。

同様の理由から、公式のPDF過去問も、中盤は、解く必要がありません。

当方が推薦する「」といった単元別・科目別の問題集を、ガシガシ解いてください。

テキスト精読

中盤からは、テキストの精読を行います。

精読ですが、難しい作業ではなくて、テキストの1つ1つの文言や語句を、読み飛ばすことなく、丁寧に目を通していくだけです。

驚かすわけではないですが、登録販売者試験は、「テキストに載っていることは、すべて、問われる可能性がある」のです。

たとえば、「人体」のところには、「脾臓とは握りこぶし大のスポンジ状の臓器」といった記述があると思います。

これが、本試験では、「脾臓とは、握りこぶし大の袋状の臓器」などと出題されるのです。

テキストを丁寧に読んでおくと、先のような例題に遭遇したときに、(あれ、こんなんだっけ?)的に、出題者の作為に、だいぶ「鼻」が利くようになります。

また、テキストの精読は、知識の整理や再記憶に、絶大な威力を発揮します。

これまでの試験勉強は、問題演習が中心でしたが、中盤以降は、問題集・過去問を閉じて、テキストを丁寧に読み進めてください。

暗記と記憶‐気長に

登録販売者の試験勉強は、「暗記と記憶」がほとんどです。

40代以降の人は、たった「1つの成分」を憶えるのに、一苦労するはずです。

しかし、何度も何度も、何回も何回も、5回・10回・20回は見直す感じで、気長にやってください。焦らないことが大事です。

わたしは、駆虫薬成分の「ピペラジンリン酸塩」が、本当に頭に入らず、30回以上は見直しました。

「暗記と記憶」の作業は、「細切れ時間」が一番向いています。

正直言うと、机の前でウンウン唸る1時間より、通勤・通学の20分のほうが効率がいいです。10分もあれば、1~2個、カタカナ成分を頭に刻むことができます。

電車やバスの中で、リビングに配偶者しかいないときに、成分名をブツブツ唱えて、周りから白い目で見られてください。

暗記メモを作るなり、スマホでテキストの記述や表を撮るなりして、通勤・通学等の「細切れ時間」を、十分に活用しましょう。

後述する、語呂合わせ等の勉強ページも、くだらないので、細切れ時間での消化をお勧めします。

独学終盤

独学の終盤では、「各都道府県が公開するPDF過去問」や「120問構成の問題(模試問題・予想問題)」に着手して、実力の完成を目指します。

PDF過去問ですが、これは、是が非でも解いておかねばなりません。

その理由ですが、長くなったので、「登録販売者の公式のPDF過去問を解く3つの理由」を一読願います。

実際の試験問題に、漠然とした不安を持つ方もおられることでしょう。

しかし、別段、PDF過去問は、難しくありません。

大半の問題は、これまでの問題演習レベルです。これまで、キッチリ勉強してきた人なら、十分に、合格点である「7割以上」は得点できるはずです。

終盤に至れば、実際の試験問題を、実際の試験形式で、解く十分な「力」があります。問題演習が120問も続いても、頭はきちんと動くはずです。

さて、PDF過去問が解けて、合格点が取れたからといって、油断は禁物。

間違えた問題・できなかった問題を、丁寧に復習していってください。最終得点を2~3点は、底上げ可能です。

最後に、PDF過去問ですが、各都道府県の公式で無料公開されていますが、解説がありません。

そこで手前味噌ですが、「登録販売者 公式過去問+解説」で、解説を付与しています。活用してください。

当該PDF過去問を解く際は、「最終解答の選び間違い」という痛恨のミスに留意してください。

本試験問題は、単に正誤を当てる問題は少数で、多くは、「正しいものの“組み合わせ”はどれか?」といった『形式』で、選択肢の個々の正誤判定の後で、正しい選択肢だけを選抜するようになっています。

当該選抜作業が、“選択肢の正誤は合っているのに、最終解答を選び間違えて、点を落とす”という、ケアレスミスの温床となっています。

「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」を参考に、PDF過去問演習時に、最終解答ケアレスミスを根絶しておきましょう。こういうくだらない失点をなくすだけで、合格が格段に近づきます。

テキスト精読続ける

復習の傍ら、「テキストの精読」をして、知識の整理や再記憶に勤しんでください。

終盤でテキストを1回まるっと精読しておけば、確固たる実力になるはずです。(本試験ではプラス5点くらい取れると思います。)

マークシート慣れ

登録販売者の本試験は、「マークシート方式」です。

学生時代以降、マークシートに触れてこなかった人は、マークシート解答の「勘」を取り戻しておいてください。「120問」もマークするので、意外に、記入ミスが発生します!!!

推奨する過去問題集「」の付録に、マークシートがオマケにあります。

マークシートに一抹の不安を抱く方は、当該オマケのマークシートで解答の練習をしておいてください。練習で一度でも間違えれば、本番では、絶対に間違えません。

奈良県 オススメ 模試代わり

奈良県試験ですが、全体的にバランスがよい出題です。

レベルの高い問題も多く、イラつく奇問珍問もありますが、解き甲斐があります。

何より無料です!

試験の終盤あたりで、時間に余裕のある人は、模擬試験を受けるようなつもりで、奈良県の試験問題を解いてみてください。

当該奈良問で、合格点が取れるようなら、どの県・どのブロックでも、穏当に合格できるでしょう。

チェック問題 過去問リスト

登録販売者の全ブロック(全県)の試験問題から、新傾向の問題や応用的な問題、「ひっかけ」問題など、本試験直前でチェックしておくといい過去問をリストアップしています。

終盤あたりで、「登録販売者 チェック問題 過去問リスト」を、見ていってください。

ここまで、やっておけば、ほぼほぼ「100点」圏で、合格できると思います。

令和6年度試験用‐直近試験の傾向対策方針

令和6年度試験に向けて、直近試験の傾向と対策、そして、科目ごとの方針をカンタンに述べておきます。

なお、先に述べた「登録販売者 チェック問題 過去問リスト」も、傾向を把握するのに有効なので、解いてみてください。

基本知識

「基本知識」の傾向は、ほとんど変わっていません。

よって、対策としては、これまで通りのテキスト精読+過去問演習でOK、といった次第です。

「薬害訴訟」は、「関西広域連合 R5 第18問:誓いの碑」や「新潟県 R5 第38問」のような、???な問題も出ているので、テキストを読み込んでおきましょう。

なお、例年、「基本知識」では、難問枠とみられる問題が「1~2問」出ることがあります。

方針としては、無理なものに遭遇したら、(あ!難問の奴だ!)で、即、「捨て問」です。

人体

人体の「人体の構造と働き」の傾向は、従来通りです。よって、対策も、従来通りの過去問演習を徹底しておけば、問題ないです。

次に、「副作用」ですが、相変わらず細かいものが出題されており、テキストの精読が必須となっています。

「その他」のところにあるマイナーな副作用も、ガシガシ出ています。

方針は、「副作用」は、テキストのすべての記述を精読する、です。

医薬品

医薬品の傾向対策と方針とは、先に見た必須ノウハウの「登録販売者 独学ノウハウ5‐医薬品 ほぼすべて出る」に、すべて詰まっています。

テキストのほぼすべてが出ます!

法規

「法規」は、傾向があまり変わってませんが、テキストの小難しいリストが出題されることがあります。

たとえば、【医薬品の購入等に関する記録等】の品名数量とかのリストです。

正直、テキストに出てくるリスト風のものを、全て押さえるのは面倒です。

よって、対策的には、過去問に出たものだけ、解けるようになっておけば、いいです。過去問演習しておけばいいです。

方針的には、“失点を最小”にできたら、OKと考えましょう。出ても1~2問ですから。

適正使用

「適正使用」の傾向対策と方針は、必須ノウハウの「登録販売者 独学ノウハウ3‐適正使用 添付文書 難問化」と「登録販売者 独学ノウハウ4‐適正使用 医薬品的な問題 ひたすら過去問」とを参考にしてください。

上記2論点以外は、いつも通りなので、過去問演習で大半の問題は取れるはずです。

手引き改正について

直近の手引きの改正について述べます。

令和5年度の手引き改正について

令和5年度(2023年度)に、本試験の元ネタである「手引き」が改正されました。

改正は、2~3個ほどあります。

重大なのは、実質1カ所です。

もう1ヶ所は、論点の一部削除なので、受験生にとっては、「楽」になる改正です。

旧版のテキストでも、加筆修正で十分間に合います。

「令和5年度 手引き改正について」を、参考にしてください。

令和4年度の手引き改正について

令和4年度(2022年度)に、本試験の元ネタである「手引き」が改正されました。

現状では、大半のテキストは、当該改正を反映したものになっているので、特に、神経質になる必要はありませんし、これといってやることもありません。

当該改正については、アーカイブ的に、「登録販売者 試験問題作成に関する手引き 令和4年度の改正について」にまとめています。

気になる人は、チェックしてみてください。

独学補助リンク:語呂合わせ・まとめ・憶え方などなど詰め合わせ

登録販売者の独学補助として、語呂合わせやまとめ記事をブログにアップしています。

多少は試験勉強が楽になります。

休み時間や空き時間で目を通して、使えそうなものがあれば、活用願います。

独学補助リンク:数字・人体カタカナ語句・人体器官定義

登録販売者の独学補助ページへのリンクです。

試験に出そうな『数字』だけをまとめました。

数字の苦手な人は、「登録販売者 数字対策」で、数字の暗記をしてください。

次に、「人体」のカタカナ語句をまとめたページが「人体 カタカナ語句対策」です。苦手な人は、横断的に押さえていってください。

最後に、「人体」の各器官の定義をまとめました。「人体 器官定義対策」で、横断暗記に勤めてください。

独学補助リンク:医薬品

登録販売者の独学の奇問である「医薬品」の各成分のポイントをまとめたページが、「医薬品の独学」です。

手引きの復習のほか、○×問題もあります。

また、「医薬品」の漢方処方製剤と生薬は、「漢方処方製剤の独学」と「生薬の独学」に、まとめています。

外出先の復習などに、活用ください。

ピンポイントで成分等を調べたい人は…、

・生薬一覧

…を、活用ください。

「医薬品」関係のブログ記事あります。

「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」です。

興味のありそうなものがあれば、活用してください。

独学補助リンク:PDF過去問 全ブロック

公式のPDF過去問に、手前味噌ながら解説を付与したのは、「公式過去問+解説 インデックス」です。

受験地の過去問演習の際に、活用ください。

また、過去問の問題で、アレっと来たものを、「チェック問題 過去問リスト」にまとめています。試験中盤以降、見ておきましょう。

また、苦手科目の克服用に、全ブロックの過去問を、科目別にまとめました。

1科目につき200問(医薬品は400問)くらいあります。

「過去問 全試験問題 科目別」で、苦手科目をつぶしてしまいましょう。

★みんなとシェアする

登録販売者

概要

独学シリーズ

対策シリーズ

過去問+解説

├チェック問題 過去問リスト

├漢方 過去問リスト

├生薬 過去問リスト

├全ブロック 試験問題 科目別

├添付文書 過去問リスト

├「医薬品的な問題」過去問リスト

└PDF過去問を解く3つの理由