第2種電気工事士 学科試験の勉強‐令和7年度(2025年度)

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

第2種電気工事士の学科試験の勉強方法。学科試験のノウハウを提供。テキストや過去問の使い方のほか、「わたしの学科勉強」も紹介。学科試験の「直前対策」のほか、個別論点の勉強方法へのリンクも併せて提供している。令和7年度(2025年度)試験対応。

学科試験の勉強方法

- 学科ノウハウ1:複線図ぜんぶ捨てる

- 学科ノウハウ2:技能の教材を購入する

- 学科ノウハウ3:順番だいじ

- 学科ノウハウ4:暗記ポイント

- 学科ノウハウ5:過去問・過去問・過去問

- 文系の学科ノウハウ:電気理論5問捨てる

- 学科の具体的な勉強方法

- テキストの勉強

- 市販の過去問とPDF過去問の勉強

- 過去問演習について

- 独学用:学科試験の学習計画

- わたしの学科勉強

- 学科 直前対策

- 論点別リンク

ガイダンス

はじめて第2種電気工事士の学科試験の勉強をする人向けのコンテンツです。

学科ノウハウ1:複線図ぜんぶ捨てる

学科試験で最もクソなのが、「複線図」です。

結論から言うと、学科の複線図は、ぜんぶ捨てます。

端的に言うと、学科の複線図は、費用対効果(コスパ)が悪すぎるのです。

「複線図」ですが、まさに、あー電気工事だなーという問題で、そのマスターには、そこそこの手間と時間を食います。

上の画像は、「R5 上期午前 第34問:最少電線本数」の解答に必要な複線図です。初見時では、ナニガナンヤラです。

「複線図」の問題は、例年「4~5問」出ます。

当該複線図ですが、技能の候補問題とセットやらないと、本当に理解できない・腑に落ちないところなのです。んで、点が取れるまでの時間・手間を考慮すると、やっとれん、といった寸法です。

学科では、憶えることが多いため、複線図のマスターまで手が回らないのが実情です。

よって、学科の「複線図」を捨てるってな次第です。

当方も、受験生当時は、ガチで「複線図」を捨ててましたが、80点(40問正解)くらい取れてました。近年の受験生でも、そのくらい取れている人はざらにいます。

「複線図」は、技能のときに、本腰を入れたらいいです。

捨てるのに一抹の不安のある人は、「学科に複線図が出る背景」を一読願います。

学科ノウハウ2:技能の教材を購入する

学科の勉強の時点で、技能の教材を購入します。

というのも、「実物」があった方がラクになる論点がたくさんあるからです。

たとえば、下のような…、

…写真鑑別です。

写真のケーブルは、「EM-EEF」なのですが、技能の教材には、当該EM-EEFのケーブルが入っているので、実物を見たり触っていたりすれば、この種の問題を即答できるわけです。

また、VVF・VVR・IVというケーブルと電線が「耐燃温度‐R3 上期午前 第12問」といった感じで、しばしば出題されますが、これらも、技能の教材に入っているので、(あーこれがそうなのね)的に、頭に入りやすいのです。

工具だと、「リングスリーブ用圧着ペンチ」がおいしいです。

第2部「配線図」で、実によく出ます。

「R4 上期午前 第48問‐工具 写真鑑別」や「R2 下期午前 第50問‐写真鑑別」、「R2 下期午前 第42問‐接続作業」といった感じで、頻出の工具となっています。

当該リングスリーブ用圧着ペンチも、「実物」があれば、その用途など、すぐに頭に入ります。

技能の教材は、学科が受かれば、どのみち買うことになるのですから、さっさと買ってしまい、学科の勉強と被るものを有効利用するのが賢明かと思います。

それに、技能の教材は、学科の合格発表以降は、品薄や品切れになることが多く、買いそびれを防ぐ意味もあります。(業者の足元価格は、エグイです。)

ちなみに、技能の候補問題は、ほぼ毎回同じなので、たとえ、学科に落ちたとしても、技能の教材は、次回・次々回の試験に利用可能です。お金が無駄になることはありません!

技能の教材は、「技能 教材レビュー」にまとめていますが、読むのが面倒な人は、定番メーカーの「ホーザン(HOZAN) 基本工具 DK-28

」

と、

「ホーザン(HOZAN) DK-52 2回セット

」で揃えればよいでしょう。全く支障ないです。

学科ノウハウ3:順番だいじ

独学では、順番を強く意識してください。

独学で学科を進める重要ノウハウは、点の取り易いところからやります。

一番最初の「電気理論」がまったくわからなくても、以降の論点に、全く支障ありません。

文系ド素人の方は、図記号とか写真鑑別とか、直観的にできるところから着手してください。

ざっくり言うと、「写真鑑別→図記号→電気機器→検査→法令→配線設計・配線理論→電気工事」といった感じです。

法律に素養がある人(法学部卒・宅建とかを持ってる)なら、「法令」からやるのも一手です。

電気理論とか配線設計・配線理論とか電気工事とか、一目見て嫌になるところは、「後回し」でいいです。

当方推奨の過去問の「 すい~っと合格赤のハンディ ぜんぶ解くべし!第2種電気工事士 筆記過去問2026 」の順番が参考になると思います。

最初から、文系鬼門の「電気理論」や「電気工事」などからやると、配偶者の態度くらいに、嫌気が差します。挫折や放棄は、目の前です。

写真鑑別と図記号、電気機器でカンタンなやつは、誰でも、即、点が取れます。検査や法令も、そこそこの勉強で点が取れます。

勉強しやすくて、点の取れやすいところから初めて、ある程度、点を確保できてから、面倒な科目に着手しましょう。

先に挙げた順番で勉強する方が長続きします。加えて、試験への精神的な準備期間(ウォーミングアップ)にもなるし、最低限度の点数も確保できるし、挫折率も下がるしで、悪いことないです。

学科ノウハウ4:暗記ポイント

第2種電気工事士の学科の独学は、「暗記と記憶」の連続です。

当サイトには、本試験でほぼ毎回問われる、1点に最も近い暗記ポイントを、「最低限の暗記リスト」にまとめています。

先のリンクページに挙げている、上のような表・リストは、超絶最優先で、ガチ暗記です。

これらの表を憶えるだけで、即、1点です。他の論点と比べると、100倍は、暗記コスパがいいです。

毎日毎日、ヒマさえあれば目を通して、即、表・公式・リストを余白に書けるようになっておきましょう。

独学の利点は、自由度の高さです。ガチ得点となるものから、ガチ暗記していきましょう。

学科ノウハウ5:過去問・過去問・過去問

学科試験の独学ノウハウのうち、知っておくべきが、第2種電気工事士における「過去問」の重要性です。

学科の本試験問題の“7~8割”が過去問の「使い回し」です。

よって、過去問を機械的に繰り返すだけ(過去問ブン回し)で、そこそこ点数が取れるのです。

まずもって、当方が推奨する過去問の「 すい~っと合格赤のハンディ ぜんぶ解くべし!第2種電気工事士 筆記過去問2026 」の制覇を、第1に考えてください。

この過去問がすらすら解けるようになれば、テキストの読み込みが甘くても、ぎりっちょで合格できる可能性があります。そのくらい、威力があります。

最近では、昔の問題が先祖返りで出題されており、過去問演習さえしていれば、穏当に得点できます。

学科では、過去問の繰り返すことが最も合格に近い勉強です。最低2回、推奨3回は、繰り返しましょう。

次に、過去問演習では、選択肢の1つ1つに、正誤の理由を付しながら、解いてください。

ダメダメなのは、問題の正誤だけを追求する過去問演習です。

選択肢の1つ1つに、なぜそれが正しいのか、なぜそれが誤りとなるのか、根拠を明らかにして、問題を解いていってください。

たとえば、当方の過去問解説ページの「第23問‐令和5年度 上期午前 学科:2種金属製可とう電線管工事」の解説のように、1つ1つの選択肢に、何が間違っているのか、どういう理由で間違っているのかを明らかにしつつ、最終的な答えを導いてください。

手間も時間もかかりますが、実力が付くのは、折り紙付きです。(独学最大のコツでもあります。)

文系の学科ノウハウ:電気理論5問捨てる

第2種電気工事士を独学で進める上で重要なノウハウなのですが、文系の人は、「電気理論」の「5問」を捨てます。

文系の人は、学科試験の「電気理論」の存在に、ぞっとしているかと思います。わたしもそうでした。

しかし、「電気理論」を全部捨てても、写真鑑別や図記号当てなど、他の論点で合格点を確保することが可能です。

実を言うと、学科試験は、暗記と記憶が物を言う「知識問題」の方が多いのです。

「電気理論」の論点が、どうにもわからない・相性が悪い・問題が解けないなら、全問捨てて、他の論点で活路を見出してください。

なお、理系の人や電気に素養がある人なら、「電気理論」に問題ないはずなので、得点源としてください。

補足:電気理論

「電気理論」ですが、ガチの全捨ては、“もったいない”と、釘を刺しておきます。

文系鬼門の「電気理論」ですが、やりようによっては、全滅を避けることができ、“運がいいと”、1~3点くらい取れます。

まず、上の画像のような文章問題があります。「令和4年度 上期午前 第2問:抵抗・許容電流」の問題ですが、問いと答えを憶えたらいいだけです。

また、文系でも解ける計算問題がそこそこあります。比較的簡単なオームの法則や合成抵抗の問題です。

たとえば、「令和5年度 下期午後 第1問:消費電力」や「令和1年度 下期午後 第1問:合成抵抗計算」といった問題です。

そして、後述しますが、試験問題の「使い回し」も多いのです。

よって、文系でも、クソみたいな「電気理論」で、正解できる問題が割かしあるってな次第です。

クソ「電気理論」で1~3点取れたら、得点勘定にかなーーーーーーり余裕が生まれます。

試験勉強の終盤でいいので、文系でも取れそうな問題に、力を尽くしてください。

なお、インピーダンスとかリアクタンスとか三相交流とかは、ガチ捨てでいいです!

学科の具体的な勉強方法

結論から言うと、テキストを「2~3回」精読し、市販の過去問を「3回」解いて、直近「3回分」のPDF過去問を「1~2回」解けば、まず間違いなく合格します。

幣サイトでは、10問前後の「捨て問」を前提としているので、上記のような「学習量」となっています。

問題演習を中心に

学科の試験勉強ですが、序盤・中盤は、「問題演習」を中心に据えてください。

というのも、問題を解く方が、テキストの座学よりも、圧倒的に記憶に残るからです。

ここを取り違えないでください。

「テキストをシッカリ読んで内容を頭に入れてから、問題演習をする」では“ない”のです。

後述していますが、テキストをざっくり読んだら、果敢に、過去問を解いていってください。

学科は、「問題演習の数」で決まります。

テキストは、問題を解いた後で確認したり、チェックしたりするくらいで構いません。

過去問演習の3回目あたりから、ジックリと精読していってください。

テキストの勉強について

テキストですが、先述したように、「2~3回」の精読を推奨します。

ぶっちゃけ言うと、テキストをシッカリ読まなくても、「過去問ブン回し」だけで、学科に受かる可能性はあります。

ですから、過去問演習が済んだら、ジックリとテキストを精読して、知識の整理や再暗記に努めるってな次第です。

昨今の試験は、過去問の「使い回し」も多いのですが、新しくなった問題も、問われてきています。

たとえば、「電気工事」の論点「施工場所」ですが、以前は単に「ケーブル・金属管は、どこでもOK」だけで点が取れていたのですが、今では、「平形保護層工事」や「セルラダクト工事」まで、問われるようになっています。

ですから、テキストを精読し、過去問に出ていないところまで押える方が無難、という次第です。

学科は過去問だけでも受かる、というのは事実ですが、わたしは、“1回で確実に受かりたいので”、テキストまで読んでおく方を勧めます。

市販の過去問とPDF過去問の勉強について

「市販の過去問」ですが、「教材レビュー:学科試験の教材」などで紹介している「 すい~っと合格赤のハンディ ぜんぶ解くべし!第2種電気工事士 筆記過去問2026 」という過去問です。

当該過去問は、科目別・論点別の構成になっているので、勉強しやすいです。わたしも使いました。

当該過去問のうち、複線図や難しい電気理論以外の問題を、「3回」解いて、しかも、「学科の最悪の勉強方法」で言うように、問題と答えとを憶えてしまえば、合格圏レベルの実力が身につきます。

次に、「PDF過去問」ですが、公式で公開されている本試験問題のことです。

当該PDF過去問を解く目的は、①試験傾向をつかむこと、②実戦形式で問題を解くこと、③問題演習の数を確保することとなっています。

本試験のうち、第1部の「一般問題」は、市販の過去問と要領は同じなので、どうってことないです。

しかし、第2部「配線図」では、「資料」を読み取らねばならず、ある程度の訓練が必要となります。

また、当該配線図では、「R3上期午前学科 第50問‐未使用スイッチ」といった「未使用〇〇」の出題があり、このタイプの出題にも、慣れておく必要があります。

また、PDF過去問は、「実力試し」にもなります。

直近のPDF過去問で、35点前後取れていれば、まずもって、本試験も通ります。

また、テキストや過去問のいい復習にもなるので、最低でも、直近3回分の過去問演習を推奨する次第です。

当該PDF過去問ですが、公式では、問題と答えとを公開していますが、解説がありません。

そこで、当方の「第2種電気工事士の過去問+解説」で、手前味噌ながら解説を付したものをアップしています。試験勉強の中盤以降に、活用してください。

過去問演習について

「過去問演習」ですが、「1~2回目」のときは、テキストを見ながら、答えを見ながら、解説を読みながらで構いません。

先も述べましたが、学科は「暗記と記憶」なので、問題の前で何十分もウームと唸るくらいなら、さっさと答えなりを見ましょう。

序盤は、ドンドコと問題を解いていって、試験問題がどういう代物なのかをつかめれば、OKです。

「3回目」あたりに、問題だけで解答できるようになればいいです。

問題をたくさん解けば、それだけ、頭に残ります。要は、「憶えさえすればそれでいい」ので、問題演習の「数」を確保することを目標にやっていってください。

最後に、市販の過去問とPDF過去問に共通するアドバイスです。

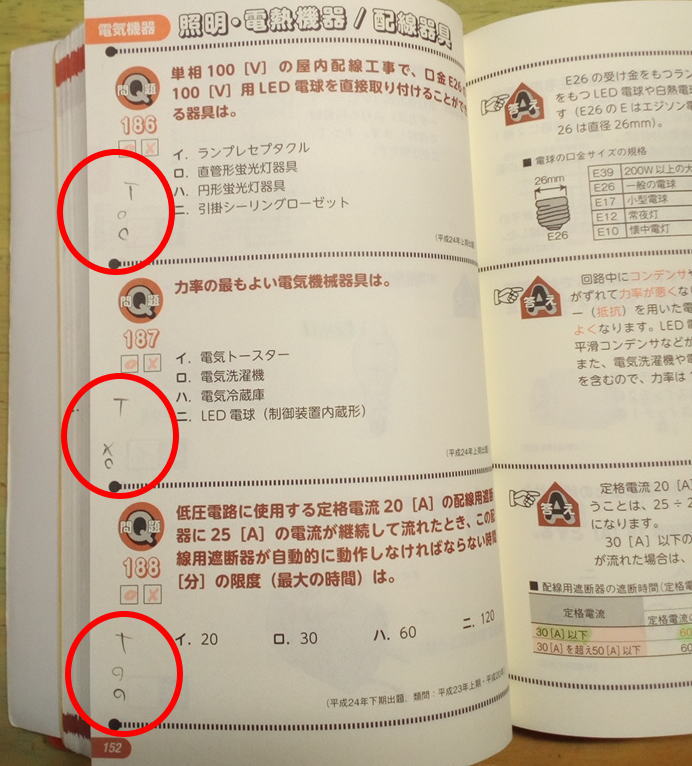

問題演習をしたら、その問題の出来不出来を、「〇」と「×」で、メモしていきましょう。

〇×を付けていると、本試験直前の復習に、実に有用だからです。

たとえば、「〇〇〇」とメモされていたら、過去問演習の3回とも正解だったわけで、本試験でも、穏当に解けます。こんな“できる”問題を復習する必要はないわけです。

対して、「×××」や「××〇」といった感じで、間違うことの多い問題は、復習すべきといった寸法です。

「〇」と「×」のメモで、直前期の復習が実に効率的になります。

過去問ぜんぶを復習するのは配偶者並みにウンザリですが、一部の問題だけなら、我慢も効きます。

独学用:学科試験の学習計画

第2種電気工事士の独学用に、学科試験のざっくりとした学習計画を挙げておきます。

「学科試験」の独学では、試験勉強期間を、おおむね「3~4カ月」を想定しています。

このくらいが、長過ぎて中だるみもせず、また、短過ぎて間に合わないといったこともないです。

なお、一般的には、2電工の試験を申し込んでから学科の勉強を始める方が多いです。

この場合だと、「2ヶ月」くらいしか勉強期間がないでので、以下の数字は、半分にして見ていってください。

序盤

「学科」の「序盤」は、「1~2カ月」で、完全なインプット期間です。

問題を解くことで、憶えることが多いので、インプットは、過去問演習を中心に行います。

当方が推薦する「 すい~っと合格赤のハンディ ぜんぶ解くべし!第2種電気工事士 筆記過去問2026 」の問題を、ドンドコ解いていってください。

序盤は、インプット期間なので、正解不正解関係なし。

とにかく、出来不出来を気にせず、ドンドンと問題を解いて、感じをつかんでください。

テキストは、解いた過去問のところを、見直し程度に見ていってください。

序盤の目標は、過去問を、一通り、最後までやり切ることです。

できるできない関係なし。できないだらけでいいので、「とりあえず最後まで」を合言葉にやっていきます。最後までやり切ったら、勝ちです。

勉強時間は、「1日30分~1時間程度」くらいでいいです。

受験生当時のわたしは、片道15分の通勤時に過去問を解いてました。んで、土日祝など、時間に余裕のあるときに、ざっと復習したり、解いたところのテキストの通読していました。

さて、「序盤」の独学で大事なことは、「無理をしない」です。

知らないことばかりでストレス強目の状態が続きます。だからこそ、無理が禁物です。

学科試験の問題は、見た目では難しそうですが、根っこは、単純なものが多いです。

ホント、最終的には、何とでもなります。

本試験日までにできるようになればいい、と発破をかけてください。つーか、こんな長文のページをここまで読める忍耐力があれば、まず大丈夫です。

さて、過去問演習のコツをお教えします。

コツ1:答えを見ながらでいい

過去問の問題は、暗記と記憶がモノを言う問題ばかりです。

んなもんで、問題の前でうんうん唸っても仕方がないです。わからなければ、さっさと答えと解説を読みましょう。

解説を読むのが勉強みたいなものです。

コツ2:テキスト拾い読み

序盤では、テキストは、拾い読みでいいです。ガチの通読は、やらなくていいです。

過去問の問題を解いたら、その解いたところのテキストを、ざっと読みましょう。

わからない問題やまちがった問題だったときは、じっくりとテキストに目を通しましょう。10~15分読むだけでも、記憶の残り方が違います。

コツ3:〇×メモ、正メモ

過去問演習の際は、余白に、正解したかどうかの正誤の記録(〇×メモ)と、何回目の演習なのか回数の記録(正メモ)をメモしていきましょう。

終盤の復習のめやすとするためです。

端的に言うと、正解した問題は今後も正解できます。

対して、間違えた問題は、今後も間違える公算が大です。

問題の出来不出来を「〇×」でメモしておけば、今後の復習で、やるかやらないかの目安になります。

やらなくていいものがわかると、効率が実に良くなります。

中盤

「学科」の「中盤」は、「1カ月」で、「暗記と記憶」の期間です。

過去問に出た公式や表、数字を憶えていく期間です。

過去問を解くうちに、(コレコレを憶えてないと問題が解けないな)的な経験をたくさんするはずです。

そういう解答に必要な知識を、ドンドコ押さえていきましょう。

「暗記と記憶」の基本は、何回も見ることです。配偶者の顔を忘れられないのは、何回も見ているからです。

表や公式、数字は、紙に書きなぐりましょう。機械的に写しましょう。声に出しましょう。

「暗記と記憶」の作業のコツは、問題演習に飽きたとき、テキストを見るのがシンドイときに行うことです。気分転換にもなって一石二鳥。暇な通勤通学時にやるのも一手です。配偶者がリビングにいるときにやるのもいいです。

さて、中盤では、「暗記と記憶」の作業に平衡して、過去問をもう一度、解いていきます。

2回目なので、サクサク解ける問題が増えていると思います。

しかし、2回目でも、解けない問題が依然としてあるはずです。

こういう問題は、「問いと答えと解き方を憶える」ようにします。

第2種電気工事士の学科試験ですが、過去問の「使い回し」がそこそこあるので、問いと答えと解き方を憶えるだけで、かなりの点数になります。

・この問題のときはこの公式を使って、この数字を掛け合わせる。

・この問題が出たら、ここに注目すればいい。

・この問題が出たときは、答えはコレ。

…といった感じに、問いと答えと解き方を憶えていきましょう。

端的に言うと、過去問の丸憶えは、最悪な勉強なんですが、試験に落ちては元も子もありません。

貪欲に「点」を追求してください。最終得点を、ぐっと上げることができます。「最悪の勉強方法」も、参考にしてください。

終盤

「学科」の「終盤」は、「1カ月」で、目標は、「最終得点を、絶対安全圏である40問正解(80点)くらいに伸ばす」ことです。

終盤は、言うなれば、仕上げの期間で、過去問とテキストの復習とともに、PDF過去問を解いて実戦力を養います。

仕上げ1:PDF過去問を解く

推奨過去問が解けるようになっていれば、公式が公開している過去問(PDF過去問)も、穏当に6~7割は、解けるようになっています。

PDF過去問を解く前は、ものすごく面倒に感じるでしょうが、意外に、解けます。

ガチ捨ての複線図が4~5問と、電気理論等の捨て問が3~5問くらいあるので、だいたい「40問」を解くだけになります。

PDF過去問を解くのは、言うほど、苦ではないので、気を楽にして臨んでください。

さて、当該PDF過去問ですが、先述したように、実戦力を養うために行います。

本試験の問題を解いて、全部の問題を解くのにどのくらい時間がかかるか、ちゃんと公式やら表やらを思い出せるか、正確に計算できるかどうかなどを体感して、各自の課題としてください。

当該PDF過去問演習ですが、目の前の過去問で点数が取れなくてもOKです。落ち込む必要はないです。落ち込むべきは、本試験でできなかった時だけです。

(あ、この問題解けない)という発見があったら勝ちです。復習すればいいです。

(時間がかかりすぎ。配分を考えねば)といった教訓を得られたら勝ちです。「捨て問」を徹底すればいいです。

ドンドコ問題を解いて、失点の可能性をつぶしていきましょう。

最後に、演習数を述べておきます。理想は、直近3年分(12回分)は、解いておきたいです。ここまでやっときゃ、ほぼ確定的に受かります。数は、パワーです。

対して、時間がないなら、最低、直近1年分(4回分)は、解いておくべきです。

このくらい解いておけば、本番慣れして、落ち着いて本試験に臨めるはずです。

仕上げ2:推薦過去問の復習

PDF過去問の演習と平衡して、推薦過去問の復習を行います。

全部を解く必要はありません。

できる問題は、本試験でも、できます。間違った問題、苦手な問題、不安のある問題に絞って演習してください。

要は、「○」の多い問題はスルーして、「×」の多い問題だけを解く、ってな次第です。

また、中盤同様に、「問いと答え、解き方を憶える」最悪の勉強を続けてください。

仕上げ3:クソ問題も取る

第2種電気工事士の学科試験ですが、難問・奇問・珍問・ひっかけ問題が出ることがあります。

たとえば、「R3上期午後筆記‐17問‐写真鑑別」の…、

…「レーザー墨出し器」のような問題です。

当該クソみたいな問題も、使い回される可能性が高いです。

そういう問題を、「2電工筆記の難問・奇問・珍問リスト」にまとめています。

過去問10年分超のクソ問題のエッセンスがここにあります。このページで、1~2点拾えると思います。

終盤で解いてみて、最終得点の底上げしてください。

学科の学習計画は、以上です。お疲れさまでした。

本試験の当日が来たら、「2電工筆記の“最低限”の暗記表・暗記公式」や「学科試験 直前チェック」などを見て、臨んでください。

では、次に、「技能」の学習計画を見ていきます。

わたしの学科勉強

わたしの学科は、以下のように、勉強していました。

- テキストを読んだら、そのところの過去問を解く。答えられなかったり、できなかったら再度テキストで確認する。

- 昨日やった問題を、もう一度、ざっくり見る。

- 通勤時間や昼休み、寝る前に暗記タイムを設けて、必要な数字や語句、たとえば、「E」の記号は何か?(答え:ねじなし電線管)とかを、憶えていく。

- 過去問は、できるようになるまで、繰り返す。

学科は、「暗記と記憶」が多いため、長時間の勉強が不利です。

1回あたり30分前後を目途にしてやっていってください。

ちなみに、わたしのメインの勉強場所は、通勤時の電車の中でした。テキストも過去問も暗記も、通勤時間で消化していました。

机の前のガッツリした勉強は、終盤あたりだけでした。それも、PDF過去問を解くくらいでした。

学科 直前対策

学科の本試験についてのアドバイスです。

学科試験では、1~2問くらいの「難問」が出題されています。

応用問題であったり、複合的な問題であったり、突拍子のない問題だったりと、手に終えません。

そういう「難問」に遭遇したら、(あ、難問が来たな)と思って、深追いせず、潔く捨ててください。

「難問」ですが、中には、何度も繰り返される「難問」もありますし、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、「2電工学科の要チェックの難問・奇問・珍問・ひっかけ問題リスト」を参考にして、押えられるものは、押えておきましょう。

そして、試験が近づいたら、「最低限の暗記リスト」で、必須の暗記事項をチェックして、見落としたものがあれば、ガチ暗記してください。

最後に、(どうしよう!試験に間に合わないッ!)という方は、推奨はできない勉強方法ですが、「2電工・学科の最悪の勉強方法」を参考にしてください。

こんな勉強をしても、あまり意味がないのですが、試験だけは何とかパスしたいのなら、活用願います。

論点別リンク

学科試験の各論点のポイントや勉強の仕方などのページです。

進め方がわからないとかなら、力になるかと思います。

第2種電気工事士のこまごましたもの

「第2種電気工事士:独学資格ガイド」でも述べていますが、2電工は圧倒的な求人数を誇る優良資格で、人生の保証・保険になる資格です。わたし個人、とって本当に損がなかったと、ひしひし感じています。何か資格でも、とお考えの方は、いの一番に2電工を推薦します。

先述したように、文系・電気ド素人でも、試験に巨大なハンデはないので、食わず嫌いをせず、挑戦してみてください。

第2種電気工事士に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。興味のある方は、「第2種電気工事士:ブログ記事」をばご参考ください。

★みんなとシェアする

2電工 学科 勉強方法

第2種電気工事士

学科 過去問

技能 候補問題解説

学科対策

技能対策

├技能試験対策・練習ミス編

├技能試験対策・本試験レポート

├技能試験対策・本試験ミス

├技能 直前チェックリスト

├持ち込める物・不可の物

├技能 不合格 再受験対策

└技能 教材買い替え