甲種4類(乙種4類)のテキスト・問題集レビュー

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

消防設備士の甲種4類・乙種4類のテキスト・過去問ですが、テキスト+過去問上下巻で臨みます。定番のテキストと、定評ある過去問で、独学合格可能です。

消防設備士 甲種4類・乙種4類の定番教材は、以下です。

テキストは、「わかりやすい! 第4類消防設備士試験」です。

過去問は、「 消防設備士 甲4(乙4)過去問 令和8年版 上巻」と「消防設備士 甲4(乙4)過去問 令和8年版 下巻 」です。

甲種の人は、「4類消防設備士 製図試験の完全対策」を追加します。

テキストのよい点

「わかりやすい! 第4類消防設備士試験」の特徴は、以下の通りです。

・語呂合わせが多い!

語呂合わせが多いので、表やリスト、法規定を憶える際は、かなり楽ができます。

語呂合わせが嫌いな人はダメですが、そうでないなら強く推薦します。憶える手間を、かなり省くことができます。

・徹底して試験向け

作成基準が徹底して「試験」なので、試験情報をたくさん入手できます。

たとえば、“ここ、こういう風に出ますんで”とか、“ここは、ホニャララと間違えやすいので注意!”といったコメントや指摘がたくさんあり、独学でも迷うことがありません。

・問題の掲載数が多い+解説も十分

本テキストには、質量ともに及第点の問題が、各章ごとに掲載されています。

これが実に、インプット作業に適しており、実に短期で、実力の付けやすい構成となっています。

「わかりやすい! 第4類消防設備士試験」は、こうした長所から、なるほど、消防設備士の4類の鉄板テキストになると思います。

テキスト:わかりやすい! 第4類消防設備士試験

テキストの2つの悪い点‐「価格」と「製図」

さて、悪い点は2つあって、「価格」と「製図」です。

作り手の苦労が垣間見えるテキストなので、価格が3,000円超と高めです。

しかし、下手なものを使って再受験するなら安いもの。わたしは、コストパフォーマンスは釣り合っていると評価します。

2点目の「製図」は、乙種を受験の方には関係がありませんが、甲種の人には大きな影響があります。

本テキストの短所は、「製図」が、本試験レベルのぎりぎりである点です。

本テキストで勉強しても、本試験では完全解答まで到達できないと思います。

本書は、何とか本試験には対応できる、というレベルで、個人的には、かなり不安が残りました。

製図だけは、別個の対策を採った方が無難です。(後述します。)

過去問

甲種・乙種ともに、過去問は「 消防設備士 甲4(乙4)過去問 令和8年版 上巻」と「消防設備士 甲4(乙4)過去問 令和8年版 下巻 」です。

消防設備士試験ですが、試験問題が回収されるので、過去問演習には一苦労でした。

しかし、公論出版の過去問は、最新の過去問が掲載されているのです。

正直、過去問は、これ一択です。他社の問題集なり過去問なりは、最新の過去問が載ってないので、買う必要はないです。2~3回繰り返せば、ほぼほぼ合格圏に達するでしょう。

欠点は、値が張るところです。

上下巻の2冊のため、他社のと比べると、倍以上かかる勘定です。

よって、テキストと同シリーズの「本試験によく出る! 第4類消防設備士試験」を使うのも一手です。

教材費をどうするか?

甲4の合格率は30%で、10人に7人は落ちる試験です。

わたしは、“最強布陣”で行くべきと思います。

消防設備士の4類ですが、上記のものをそろえると、かなり費用がかかります。

悩ましいのは、ホント、上下巻の過去問なんですよ。これが、高コストの最大の原因です。

しかし、最新の過去問で問題演習できるのは、落ちるリスクを格段に下げるのも事実なのです。

わたしは、2回も3回も受験料を払って日曜をつぶして受けに行くのが実にイヤなので、グヌヌといいながらも、購入するでしょう。教材費をケチるのは、不合格の元凶だからです。

2~3回受けるくらい別にいいよ、という方は、別の問題集や過去問でもいいでしょう。

しかし、1回で確実に受かりたい人は、テキスト・上下過去問の3冊体制です。(甲種受験なら次に述べる製図を加えて4冊体制。)

甲種のみ製図対策

以下は、甲種受験の方のみが対象です。乙種は関係ありません。

建築系の学校や学部の出身で「製図」的な作業をしたことのある人なら、「4類消防設備士 製図試験の完全対策」は必要ないです。

基本、消防設備士の製図レベルは高くありません。

しかし、わたしのように、「製図」的なことに未経験の人・製図知識ゼロの人は、本書を買うべきです。

わたしの1ヶ月合格は、本書が決め手でした。

ぶっちゃけ、本書レベルの問題は、本試験では出ないのです。

ですが、「本試験より多少難しめ」の問題に触れておくことで、本試験では、格段に安定して、そして、落ち着いて、問題が解けます。

製図的なことに不慣れだと、本試験では緊張してしまって、テキストや問題集レベルの普通の問題でも、解けなくなってしまいがちです。

話が飛びますが、「通関士」という資格があります。

通関士という資格試験では、輸入申告書・輸出申告書を作らなくてはいけないのですが、これが、よく間違えるのです。不合格原因の1位が、当該申告書問題でした。

で、大半の合格者は、申告書問題を専属で扱う、やや難しめの問題集を使って、対策を採ります。

というのも、実技系・作成系問題は、「本試験より、多少難しいことをやっておく」と、本試験で確実に解けるようになるからです。

本試験という緊張した時間だと、腕と頭が動かなくなって普通の問題でも解けなくなってしまう“きらい”があったり、ケアレスミスを犯したりで、無用の失点をやりかねません。

「それ」を防ぐには、徹底した問題演習しかありません。

スポーツをしている人なら、わかってもらえるかと思います。要は、「本番よりもきつい練習をしていると、本番でいい成績が出る」的な理屈です。

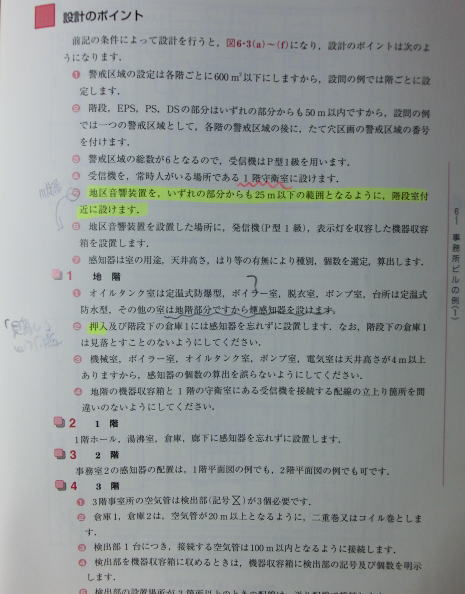

本書の半分のページは、『問題』です。十分すぎるほど製図の演習ができるので、トレーニング量を確保する理由から、本書をやっておく方が無難です。

製図のポイントを、順繰りで列挙しているので、その順番どおりにやっていくことで、「実際の本試験ではどういうところに着目し、どういう手順で製図をしていくか」が自然と身に付きます。

わたしは、「不合格になってもう1回5,000円払って受け直すくらいなら、これ買って1回で済ます」という理由から、値段に目を丸くしながら、購入して演習しました。

大正解だったと、強く思います。

製図対策:4類消防設備士 製図試験の完全対策

消防設備士の4類のテキスト・問題集まとめ

テキストは、「わかりやすい! 第4類消防設備士試験」です。

過去問は、「 消防設備士 甲4(乙4)過去問 令和8年版 上巻」と「消防設備士 甲4(乙4)過去問 令和8年版 下巻 」です。

甲種の人は、「4類消防設備士 製図試験の完全対策」を追加します。

消防設備士のこまごましたもの

試験科目個々の勉強方法等は、「消防設備士の独学」をお読みください。

そのほか、消防設備士に関するこまごましたことは、たとえば、「電気工事士免除の実態」とかの記事を、ブログにも投稿しています。

興味のある方は、「消防設備士:ブログ記事」をばご参考ください。

| Back to Top. このページのTOPにもどる。 |

Back to Homepage. 「オキテ」のホームにもどる。 |

★みんなとシェアする

サイト内リンク

独学向け教材一覧

├行政書士の教材

├簿記3級‐本格版

├簿記3級‐簡易廉価版

├簿記2級の教材レビュー

├簿記2級・簡易廉価版レビュー

├宅建(初学者向け)

├宅建(経験者向け)

├宅建:予想問題集等

├4アマ無線テキスト・問題集

├通関士独学テキスト・問題集

├基本情報技術者教材

├危険物:乙4の教材

├危険物:乙1・2・3・5・6類

├危険物:甲種の教材

├危険物:丙種の教材

├二級ボイラー技士

├第2種電気工事士・筆記試験

├第2種電気工事士・技能試験

├技能教材よくある質問

├消防設備士 甲種・乙種4類

├消防設備士 乙種6類

├管理業務主任者の教材

├管理業務主任者 予想問題集

├FP技能士3級の教材レビュー

├FP技能士2級の教材レビュー

├FP技能士1級・学科

├FP技能士1級・実技

├第三種冷凍機械責任者

├1級陸上特殊無線技士

├建設業経理士2級

├登録販売者の教材

└毒物劇物取扱者の教材

消防設備士:甲4・乙4

├消防設備士サイトマップ

├公式過去問+解説

├消防設備士:甲4の難易度

├消防設備士:甲4の勉強時間

├消防設備士:甲4教材レビュー

├消防設備士:甲4合格体験記

└消防設備士全般:ブログ記事