消防設備士 甲種4類・乙種4類の難易度

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

消防設備士の試験の難易度を一口で言うと、「簡単ではない」です。なお、念のため言うと、乙種は“工事”に関する出題がないので、その分だけボリュームが減ります。

甲種・乙種も、合格率が30%台です。10人に7人は落ちています。

ですから、なーんも勉強しないで受かる試験ではありません。

勉強内容も多岐かつ詳細にわたるので、勉強しない限りは、受かりません。

何回も受けてたら何とか受かるだろう的な難易度の試験ではないので、本腰を入れてやるように勧めます。

とはいえども、難問や奇問、悪問の類は出題されないので、ちゃんとした勉強さえすれば、合格できる試験です。

間違えることを恐れずに言えば、危険物取扱者:乙4のボリュームが増えたような試験、と言えるのではないかと思います。ですから、わたしには、胃が痛くなった試験でした。

乙種4類の難易度詳細

乙種は、テキストと問題集の記載事項をきちんと消化すれば、必ず合格できます。

問題数も少なく、凝った出題もありません。

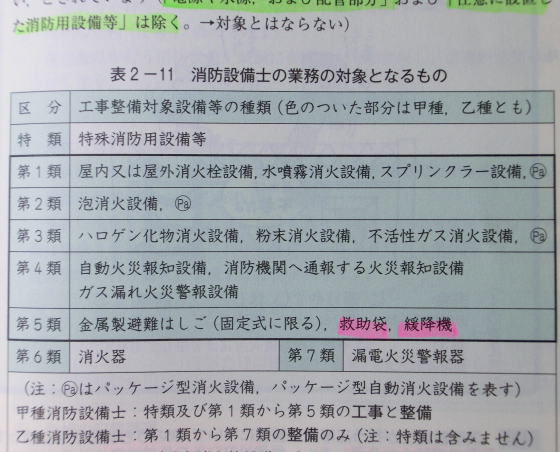

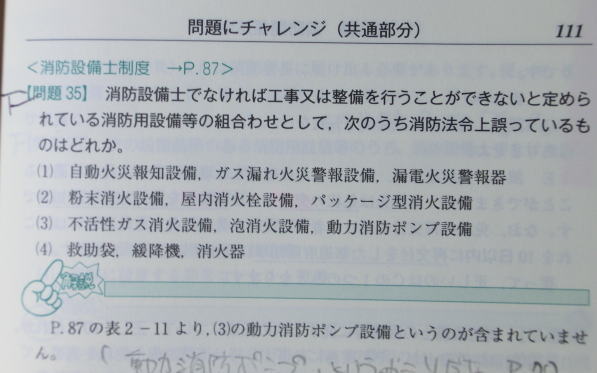

たとえば、「消防設備士の業務対象」という規定があったとします。

すると、下記のような問題が出る、という寸法です。

出題の大半はこんな感じなので、前述したように、「勉強して憶えたら受かる」のでした。

なお、「実技試験」がありますが、乙種はそれほど危惧する必要はありません。

実技試験は、実質的に筆記試験の延長です。言うなれば、実技のベースは筆記です。

筆記の勉強をしっかりしておけば、実技もそこそこに点が取れます。

あとは、実技特有の問題や出題傾向に沿って、勉強するだけです。実技には、「漢字で書かせる」問題があるので、不安のある語句や用語の漢字に気をつけましょう。漢字は意外に盲点で、アレ?どう書いたっけ?となります。

こんな次第で、テキストや問題集に掲載されている練習問題を2~3回解けば、穏当に合格レベルに到達し、穏当に合格できるでしょう。

勉強時間を確保でき、まじめに、テキストと問題集の内容を消化すれば、ほぼ受かります。

甲種4類の難易度詳細

一口で言うと、甲種4類とは、「製図」だけが極めて難しい試験です。つまりは、製図以外は大丈夫という次第です。

筆記試験と“製図を除く”実技試験の要領は、乙種と同じです。

ただ、乙種と違って、工事に関する出題があるので、その分だけ、ボリュームが増えています。

ま、乙種同様、テキストを読んで問題を2~3回解いて、必要な知識を収めていけば、必ず合格ラインに到達します。

さて、実技試験のうち、設備系統図にてこずるかもしれません。しかし、「???」なのは最初だけで、慣れたら100%できます。

なんだか凄く難しそうですが、根っこのところは簡単でして、慣れたら拍子抜け、本試験に出たら喝采するくらいの得点源になるでしょう。

製図以外は、それほど危惧するものはないのでした。

しかし、問題は、実技試験の1科目である「製図」です。「甲種4類は、製図!製図!製図!」です。

建築系の学校や学科などで、製図的な作業をした人にとっては、カンタンかもしれません。

しかし、未経験者やド素人にとっては、全くの未知なる作業になるので、非常に骨が折れ、時間がかかるのです。

製図は、学科の勉強とは質的に異なります。

実技試験のほとんどは、筆記試験の延長です。つまり、筆記の対策をしていれば、実技の大半は対策済みなのです。

しかし、この「製図」だけは、製図的な作業を「ゼロ」からやることになるので、最初は要領がつかめず、かなり、骨が折れます。

実技試験は、1問1問の比重が大きく、難しい問題が1問出るだけで、合格点の60%を確保するのが格段に厳しくなります。

毎回毎回、製図のカンタンな試験に遭遇するとは限りません。

ゆえに、製図がどれほど解けるようになっておいても、損はありません。

もっというと、製図の出来・不出来で、合格が決まるといって過言ではありません。

甲種に落ちる人は、おおむね、製図で大きく失点して、合格点を確保できずに落ちていきます。

甲種の試験勉強は、法令や機能・構造の勉強が順調でも、全く気が抜けません。

甲種は、「製図がやばい」ので、注意してください。

消防設備士のこまごましたもの

消防設備士に関するこまごましたことは、たとえば、「電気工事士免除の実態」とかの記事を、ブログにも投稿しています。

興味のある方は、「消防設備士:ブログ記事」をばご参考ください。

試験科目個々の勉強方法は、「消防設備士の独学」をお読みください。

★みんなとシェアする

消防設備士:甲4・乙4

├消防設備士サイトマップ

├公式過去問+解説

├消防設備士:甲4の難易度

├消防設備士:甲4の勉強時間

├消防設備士:甲4教材レビュー

├消防設備士:甲4合格体験記

└消防設備士全般:ブログ記事