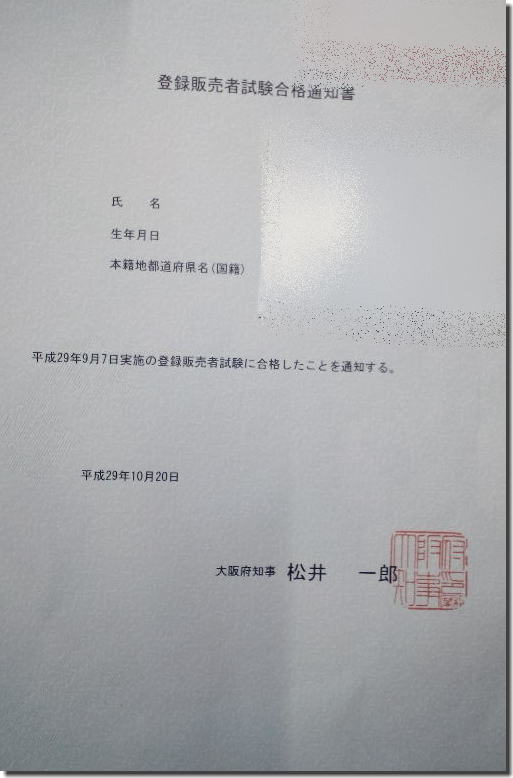

登録販売者の独学‐令和7年度(2025年度)

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者を独学で合格するためのサイト。独学に必要な情報をまとめている。「医薬品」と「適正使用‐医薬品的な問題」のこうやればいい的な情報のほか、効率よく合格する得点計画、復習の重要性、直前期の終盤の過ごし方を説述。語呂合わせや憶え方、まとめのリンク集もある。令和7年度(2025年度)試験に対応。

登録販売者の独学 インデックス

- 【告知】令和7年度の受験生へ

- 受験を決意します。

- テキストと過去問題集を買います。

- 医薬品の独学をラクにする。

- 適正使用‐医薬品的な問題は、こうするだけでいい。

- 基本知識、人体、法規、適正使用は、こうこうする。

- 得点計画を把握します。

- 3回で合格。復習で合格。

- 一番実力の付く終盤の過ごし方を理解します。

- 手引き改正について知っておきます。

- リンク集

【告知】

独学だと公式の最新情報に疎くなるので、“特に重要な事項”を挙げておきます。

令和7年度(2025年度)の重要告知ですが、手引きの改正がありました。

当該改正については、「令和7年度改正」を、参考にしてください。ちなみに、テキストの買い替えは、無用かと思われます。

次に、多くの都道府県の公式は、まだ「準備中」です。5月中旬あたりに受験予定地の公式をチェックです。

試験関連情報は、当方の「twitter」でも発信するので、不安な人は、フォローしておいてください。

ブログ更新

最新ブログは、「登録販売者試験の足切り点の考え方」です。足切り点が怖い方にお勧めです。

受験を決意します。

登録販売者は、「量」で苦しむ試験です。

試験問題の難易度は、「やさしい」のです。1問1問は、小学生のテストでも出ない単純な正誤問題なのです。

しかし、それを120問分の勉強しないといけないので、超絶に面倒なのです。

特に手を焼くのが「医薬品」。

登録販売者は、科目ごとに4割(または3.5割)の足切り点が設けられているので、特定の科目を捨てることもできません。

受験料は14,000円強と高額であり、経済的に何回も受けるのは厳しいです。なによりも、暗記型の試験を2~3年続けるのは本当にしんどいです。

登録販売者は、1回で合格できる資格ですが、安易な受験は、避けましょう。特に、時間に余裕のない方は、止めた方がいいです。試験勉強期間は、4~6ヵ月を、見ておいた方が安全です。

ひとまず、「難易度」「合格率」、「勉強時間」等の記事を参考に、登録販売者試験への理解を深めてから、受験するかしないかを決めてください。

受験の決意が固まったら、以下の独学方法を参考にしてください。

極力、一発合格を!

なお、テキストの読み方とか問題の解き方とか、そういったことでお悩みなら、「はじめての登録販売者試験」を必ず読んでください。きっと力になります。

テキストと過去問題集を買います。

通信・通学は無用。参考書や資料も無用。市販のテキスト1冊と、過去問題集1冊で合格可能です。

市販教材は、おおむね高品質で、大差なし。お好きに。

悩むようなら、独学に向いた「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」と、往時わたしが利用した「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を勧めます。安くて高品質です。

なお、本番形式の過去問は、買わなくていいです。

過去問は、各都道府県の公式で、PDF版が公開されているので、それを落とせばいいです。

解説は、当サイトの「公式過去問+解説」があります。

高額な受験料のためにも、教材費を極力抑えましょう。

なお、テキストには、「手引き改正」という厄介な問題があります。

お手数ですが、「登録販売者 教材レビュー」の最初の方を、一読願います。

医薬品の独学をラクにする

まずもって、独学で試験勉強をするにあたり、肝要な情報を挙げていきます。

登録販売者は、「医薬品」の出来不出来が合否を決めます。

後述するように、「医薬品」で7割(28点)取れると、かなり有利になります。

しかし、質量ともに、最も苦しいのが「医薬品」です。

以下を参考に、「医薬品」の負担を軽減してください。

頻出論点とかは、「「医薬品」の勉強方法」を一読願います。

医薬品の最初は、カタカナ成分

まず、最初は、「医薬品」は、カタカナ成分に絞って勉強してください。

「医薬品」の漢方処方製剤は、“とりあえず”捨てます。テキストも読まないし過去問題集で出てきたら無視していいです。序盤では無理。

そして、生薬も、“とりあえず”捨てます。テキストと過去問題集の生薬は、眺めるだけでいいです。

漢方処方製剤と生薬の論点を後回しにすることで、「医薬品」のきつさをやわらげることができます。

漢方処方製剤と生薬は、テキストと過去問題集を一通り終わらせた後の中盤以降に着手してください。

漢方処方製剤と生薬の勉強については、「漢方処方製剤の独学」と「生薬の独学」を活用してください。最低限度の勉強だけでもしておきましょう。

医薬品は、好きなところからやる

「医薬品」は、好きなところから始めます。

現に今、服用している薬から始めてもいいです。痔の人は「排泄に関わる部位に作用する薬」から、花粉症の人は「内服アレルギー用薬」から始める、といった次第です。

また、家にある薬から着手するのも一手。わたしは、ステロイド性抗炎症成分の「プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル」から始めました。イエダニが異常発生して、かゆみ止めに使った薬(ムヒアルファEX)に入っていたからです。

そのほかには、量の少ない「第12節:禁煙補助剤」や「第16節:一般用検査薬」から、始めるのもいいです。

最大ボリュームの「かぜ薬」からやると、その量に圧倒され、嫌気が差します。

目次を見て、興味の持てる薬・進めやすい章から着手しましょう。

医薬品は、2本立て

当該医薬品ですが、暗記ばかりで気鬱な上に、量も多くて、“かなり”遅れがちになります。

「医薬品」を後回しにすると、必ず、本試験に間に合わなくなります。

よって、少しでも「医薬品」を“消化”するために、「医薬品とその他の科目」の「2本立て」で試験勉強をしてください。

つまり、仮に1日1時間勉強するなら、30分を「医薬品」に、残る30分を他の科目に充てる、ってな次第です。

基本知識、人体、法規、適正使用は、ぶっちゃけ言うと、追い込みが効きます。試験直前で過去問をブン回しすれば、そこそこ点が取れるようになります。

しかし、「医薬品」は、ガチ暗記科目のため、ある程度勉強してないと、過去問がまともに解けないのです。そのため、追い込みが不可能なのです。

毎日少しでも、「医薬品」を進めるため、序盤は、「2本立て」で進めてください。

なお、「医薬品」の勉強用に、カタカナ成分の論点をまとめたコンテンツがあります。「アスピリン」ってな感じです。

細切れ時間の有効利用にどうぞ。インデックスは、「医薬品の独学」です。

医薬品の名称で意識しなくていいやつ

カタカナ成分の名前によくよく付いてくる、塩酸塩・酸塩・臭化水素酸塩・臭化物・塩化物といった漢字は、意識しなくていいです。。

当該塩酸塩等を問うた問題は、これまでに「ない」です。

たとえば、「デカリニウム塩化物」が「デカリニウム“臭化物”」とかに変えられた出題は、これまでに「ない」といった次第です。

よって、塩酸塩等以下の理系的漢字に、神経質になる必要は、「ない」といった次第です。

こんなところを正確に憶えても1点にもなりません。わたしは、一切、憶えませんでした。

以上、「医薬品」を円滑にするためのノウハウでした。

適正使用‐医薬品的な問題は、こうするだけでいい

受験生泣かせなのが、「適正使用」の「医薬品的な問題」です。

「してはいけない‐運転操作」や「服用しないこと‐イブプロフェン」が出題の代表例です。

当該論点をマスターするには、上の表暗記が必要のため、非常にコストパフォーマンスが悪いです。

よって、相応の失点を覚悟し、試験に出たものだけやるのが、現時点で最もコスパがいいです。

まずもって、序盤では、問いと答えだけ見ておけばいいです。

本腰を入れるのは、中盤以降です。「医薬品的な問題 過去問リスト」にリストアップされている過去問を、問いと答えを憶えて解けるようになってください。

近年の傾向からすると、深く追求しなくていいです。とりあえず、過去問を解けるようになればいいです。

試験戦術的なことを言うと、過去問の「使い回し」に当たって1~2点取れたら御の字です。

先のページにリストアップしているのは、現在、100問以上はありますが、全問解けるようになっていれば、まあ、3点くらいは取れて、最終得点の計算がかなり楽になります。

基本知識、人体、法規、適正使用は、こうする

基本知識、人体、法規、「医薬品的な問題」以外の適正使用ですが、現状では、出題が安定しています。あんまり困らないです。

ふつうにテキストを読んで、過去問題集を解いて、復習していけば、点数は取れます。

各科目の頻出論点やポイント、注意事項は…、

…を、参考にしてください。

得点計画を把握します。

効率よく、また、負担少なくラクに独学合格するには、得点計画を把握しておく必要があります。

どの科目で何点取るか、明確にしておきましょう。無駄なことをしないで済みます。

本試験の出題数は、「120問」です。1問1点で「120点満点」です。合格点は、7割得点の「84点」です。

結論から言うと…、

「基本知識」で満点の「20点」取ります。

「人体」では、「18点」を取ります。

「法規」では、「15点」を狙います。

「適正使用」でも、「15点」を狙います。

上述した4つの合計は、「20+18+15+15」で、「68点」です。

合格点まで、あと「16点」ですが、ギリギリ合格を狙うのは、高額の受験料を踏まえれば、賢明ではありません。

よって、「医薬品」では、6割正解の「24点」をめざします。ひとまず、医薬品では、6割取ると頭に入れておきましょう。

「68+24」の「92点」あれば、余裕をもって受かります。他の科目で多少落としても、全然に受かります。

理想を言うなら、「医薬品」で7割の「28点」を取りたいです。

最終得点が「68+28」の「96点」なら、他の科目で点を落としても、問題の傾向がガラッと変わっても、安定して合格できます。

まとめます。登録販売者の本試験では…、

・基本知識・・・20点

・人体・・・18点

・医薬品・・・24点、理想を言えば、28点

・法規・・・15点

・適正使用・・・15点

…を取るべく勉強することになります。

「基本知識」と「人体」とも、出題がシンプルなので、やればやるほど点数が伸びる得点源となります。両科目とも、追及する価値があります。

6割取れたら御の字の「医薬品」は、点数の取りにくい科目です。取れない問題は捨てるも、取れる問題は、必ず取らないとダメです。

んで、「法規」と「適正使用」は、ある程度まで行くと頭打ちとなる、コスパの悪い科目です。ちらほら出る難問は、「捨て問」で臨みます。取る問題・捨てる問題のメリハリを大事にしてください。

3回で合格。復習で合格。

結論から言うと、テキストと過去問題集を「3回」やれば、合格ラインに入ります。

試験勉強では、わかりやすい「3回」という明白な目標を立てて、勉強していきましょう。

・テキストを3回読む。

・過去問題集を3回繰り返す。

こんな次第で、「3回」を目標に勉強してください。(後述しますが、「医薬品」は、テキスト5回・過去問題集5回を推奨。)

登録販売者は、暗記型試験なので、勉強量で決まります。

勉強中は、不安になったり焦ったりしますが、考えるだけ無駄です。勉強量が足りてないなら、そうなります。

兎に角、目の前のテキストと過去問題集を「3回」繰り返してください。話は、そこからです。「3回」やるまでは、悩むだけ無駄です。

次に、最も重要な勉強が「復習」です。

登録販売者は、暗記の試験なので、復習が最も大事です。

勉強時間のうち15分程度は、復習に充てましょう。

前回勉強したことをざっとでいいので見直してください。

テキストで読んだところは、ざっと再読してください。記憶が強化されます。

過去問題集は、間違えた問題を解き直しましょう。気になった選択肢にチェックを入れましょう。どんどん問題が解けるようになります。

暗記作業をしたら、ちゃんと頭に残っているか、翌日にチェックしましょう。忘れていても大丈夫です。復習することで記憶のノリがよくなります

復習を欠かさないのが、登録販売者の試験勉強の肝です。

つーか、ぶっちゃけ言うと、復習さえ欠かさなければ、大概の試験に受かります。

一番実力付く終盤の過ごし方を理解します。

本試験1カ月前が「終盤」で、テンションが上がるのか、すごく勉強できて、実力がメキメキつきます。追い込みも兼ねて、以下の勉強をしてください。

終盤で一番大事な勉強が、「PDF過去問演習」です。

受験予定地の公式から、直近3回分のPDF過去をダウンロードしてください。(先述したように、解説は、当サイトの「公式過去問+解説」にあります。)

んで、時間を計りながら、本番形式で解いてください。(本試験では、前半後半の間に休み時間があります。それも、体感しておくといいでしょう。)

100点くらい取れていたら、もう問題なし、です。後述する「チェック問題」でも眺めて、最終得点を底上げしてください。

90点以上取れていたら、OKです。間違えたところを復習して、おしまいです。

もし、合格点(84点)が取れてないときは、勉強量が不足しています。ひとまず、PDF過去問を復習して、全問解けるようになりましょう。(難しい奴は、問いと答えを憶えてください。)

登録販売者試験では、過去問の「使い回し」がそこそこあります。PDF過去問の問題も、再登場する可能性が高いです。

難問やら漢方処方製剤やらでも、問いと答えを憶えて、解けるようにはなっておきましょう。ひょっこり1点取れます。

そして、総復習を徹底しましょう。

総復習

終盤では、総復習を行います。

テキストをダメ押しでもう一度精読して知識の整理、再暗記に努めてください。

過去問題集も解き直しますが、よく間違えた問題や苦手論点の問題だけ、やればいいでしょう。

テキストに載っているミニ問題・練習問題とかも、復習対象です。

チェック問題

最終得点にプラス3点するための作業が「チェック問題を見る」です。

全国の問題を解かなくても、「チェック問題」を見ていけば、全般の試験傾向を知ることができます。

「チェック問題 過去問リスト」には、新しい傾向の要チェック問題を、全国の過去問からピックアップしています。

問題をガチで解く必要はないです。要注意の選択肢だけ、見ておいてください。

(こんな問題が出ているのかー)と認識が改まるはずです。

医薬品あと2回

終盤まで至れば、勉強目標の「テキストと過去問題集は、3回繰り返す」を、済ませているかと思います。

しかし、です。「医薬品」は、あと2回やって、最終得点を底上げすることを勧めます。

「医薬品」で点が取れるほど、合格が確実になります。

わたしは、過去問題集の医薬品は、5回解きました。一発合格したい人は、あと2回の計5回、やっておきましょう。そうすりゃ、鉄板で受かります。

なお、経験者は語りますが、「医薬品」の知識は、合格後もガチで活きてくるので、猛勉強してもまったく損はありません。

手引き改正について知っておきます。

登録販売者ですが、近年、毎年のように試験の元ネタである「手引き(登録販売者試験問題作成に関する手引き)」が改正されています。

当該改正事項は、その年の試験に出題されます。意外に、ピンポイントで出ます。

よって、手引きの改正について、知っておかねばなりません。

最新は、「令和7年度 手引き改正」です。

過年度の改正は、「サイトマップ」を参考をば。

リンク集

登録販売者関係のリンクですが、数が多いので、「サイトマップ」にまとめています。

★みんなとシェアする

登録販売者

概要

独学シリーズ

対策シリーズ

勉強方法

過去問+解説

├チェック問題 過去問リスト

├漢方 過去問リスト

├生薬 過去問リスト

├全ブロック 試験問題 科目別

├「医薬品的な問題」過去問リスト

├「添付文書」過去問リスト

└「資料問題」過去問リスト