登録販売者の散瞳と縮瞳のまとめ

登録販売者の「医薬品」に登場する副作用に、「“縮”瞳」と「“散”瞳」とがあります。

1字違いのため、「ひっかけ」問題で出される可能性が高いです。

以下に、「縮瞳」と「散瞳」の発生する成分をまとめているので、細切れ時間で消化してください。

縮瞳

端的に結論を言うと、「縮瞳」が登場するところは、「殺虫剤」の「有機リン系殺虫成分」です。

手引きを抜粋すると…、

「これらの殺虫成分(有機リン系殺虫成分)は、ほ乳類や鳥類では速やかに分解されて排泄されるため毒性は比較的低い。」

「ただし、高濃度又は多量に曝露した場合(特に、誤って飲み込んでしまった場合)には、神経の異常な興奮が起こり、」

「縮瞳、呼吸困難、筋肉麻痺等の症状が現れるおそれがある。」

「これらの症状が見られたときは、直ちに医師の診断を受ける必要がある」

…となっています。

手引きでは、ここの記述以外に、「縮瞳」という語句は、出てきません。

よって、試験的には、「縮瞳」が生じる医薬品は、当該「殺虫剤」の「有機リン系殺虫成分」のみとなります。

「縮瞳は、有機リン系」くらいに憶えておきましょう。

なお、「縮瞳」ですが、その詳細は、「グーグル検索:縮瞳」を、参考にしてください。

散瞳

結論から言うと、手引きにて、「散瞳」の記載のある医薬品は…、

・鎮暈薬(乗物酔い防止薬)の「抗コリン成分」の「スコポラミン臭化水素酸塩」と「ロートエキス」

・鎮暈薬(乗物酔い防止薬)の「抗めまい成分」の「ジフェニドール塩酸塩」

・胃腸鎮痛鎮痙薬の「抗コリン成分」の「メチルベナクチジウム臭化物、ブチルスコポラミン臭化物、メチルオクタトロピン臭化物、ジサイクロミン塩酸塩、オキシフェンサイクリミン塩酸塩、チキジウム臭化物」

…となっています。

上記の成分は、「散瞳」による「目のかすみや異常な眩しさ」が副作用として生じます。

上記リストの成分ですが、ガチ暗記は厳しいので、ざっくり「散瞳は、ドールと抗コリンくらい」くらいに、押えておくといいでしょう。

なお、「散瞳」ですが、詳細は、「グーグル検索:散瞳」などを当たってみてください。

ところで、胃腸鎮痛鎮痙薬の「抗コリン成分」は、多数あります。

憶え方は、「胃腸鎮痛鎮痙薬の抗コリン成分‐登録販売者 医薬品の語呂合わせ」を、一読願います。

以上、「縮瞳」と「散瞳」の生じる成分の整理とまとめでした。

余裕のある人は、次に述べる例題も、見ていってください。

例題演習1

さて、当該「散瞳」と「縮瞳」の問題ですが、大阪府のH29のNo58では、以下のように出題されています。

こんな風に、「散瞳」と「縮瞳」の当否について問うています。

しっかり意識して憶えていないと、(アレレ?どっちだっけ?)となりかねない問題です。

先述したように、「縮瞳は、殺虫剤の有機リン系」でしたので、「散瞳」になっている「3」と「5」が「×」となります。

ちなみに、例題の答えは「2」です。

例題演習2

登録販売者試験では、よくよく「1字違い」の「ひっかけ」が出題されます。

出題例としては…、

「ジフェニドール塩酸塩は、副作用として、頭痛、排尿困難、眠気、“縮瞳”による異常な眩しさ、口渇のほか、浮動感や不安定感が現れることがある」

…などがあります。

おわかりでしょうか?

そう、本当なら「“散瞳”による異常な眩しさ云々」とならないといけないのに、「“縮瞳”」となっている、ってな塩梅です。

問題文を焦って読んでいると、こういうひっかけ問題に、足を掬われます。

「縮瞳」と「散瞳」という文字が出たら、「ひっかけ」を意識して、問題文に臨んでください。

補足‐成分リンク

さて、上記成分ですが、それぞれに不安のある方は、以下の…、

…を、参考にしてください。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 まとめ, 登録販売者-医薬品 | 2017年12月19日 12:32 PM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

【決定版】 換気扇の油汚れは、セスキ炭酸ソーダで漬け置き洗いをする

結論から言うと、換気扇の油汚れは、セスキ炭酸ソーダで漬け置き洗いをすると、格段に手間が省ける、といった次第です。

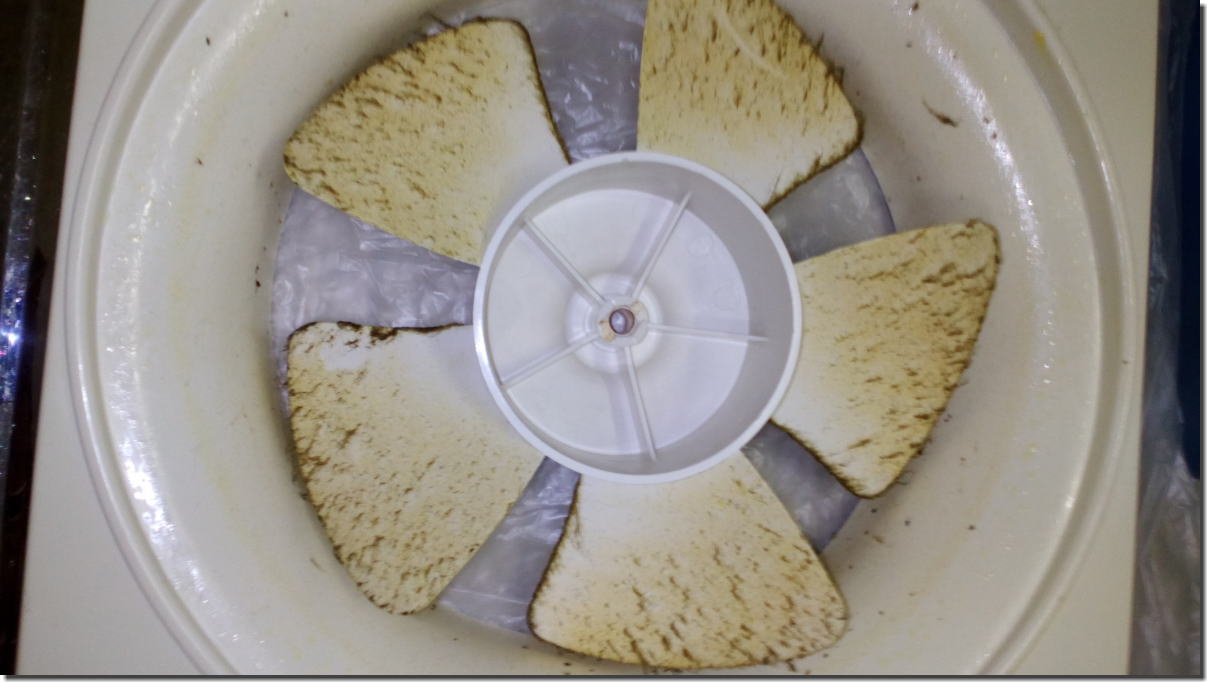

百聞は一見に如かずなので、以下の画像を拝見ください。“きれいなもの”ではないので、拡大しての閲覧にはご注意をば。

配偶者の心のように汚れている、漬け置き前の換気扇等です。

漬け置き洗いをすると、このくらいにまで汚れが落ちます。

後は、使用済み歯ブラシや、ぼろ布、ぼろタオル、配偶者等で、残った油汚れを除去する(除去させる)だけです。

所要時間は、実作業時間は「2時間」、漬け置き時間は「2~6時間」くらいです。

準備

漬け置き洗いの準備から述べていきます。

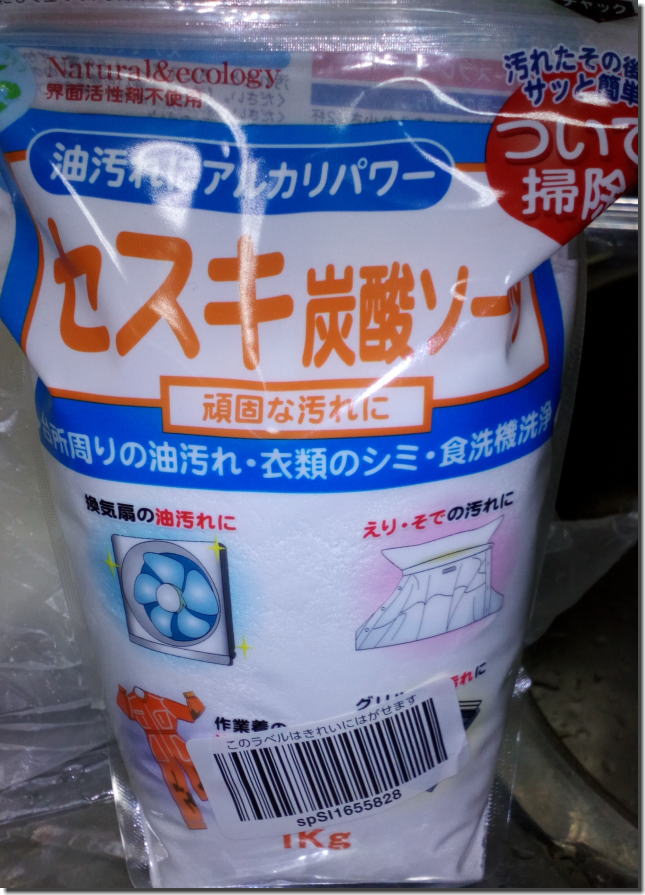

準備するのは、「セスキ炭酸ソーダ」です。重曹に比べてアルカリ性が高いので、油汚れに効きます。

わたしが使用したのは「トーヤク セスキ炭酸ソーダ 1kg」です。まあ、成分はほとんど同じなので、ドラッグストアで好きなのを選べばいいでしょう。

価格参考‐amazon:セスキ炭酸ソーダ

そして、「ゴム手袋」を用意します。

手を油で汚さないためと、セスキ炭酸ソーダは、ややアルカリ性が高いので、手荒れ予防のためです。

セスキ炭酸ソーダの水溶液を直に手で触れると、結構、ピリピリします。従って配偶者にかけたくなります。ピリピリは、すぐ収まりますが、ゴム手袋の使用を推奨します。

次に、漬け置き用の容器を用意します。バケツやタライとかです。

当方は、羽はバケツで漬け置きし、本体枠は流し台で漬け置きしました。なお、流し台で漬け置き洗いをすると、その間は、水道が使えないので、あらゆる水仕事が止まります。注意してください。

最後に、「ゴミ袋」を用意します。

先のバケツ等に、直に入れてもいいのですが、油でどろどろになるので、後の掃除が大変です。んなもんで、“そのまま捨てられる”ゴミ袋を使用する、ってな次第です。

以上が、準備するものです。

手順‐ゴミ袋に入れるだけ

まず、入れ物からです。バケツ等にゴミ袋を取り付けて、油汚れ物を即、漬けれるようにします。

次に、ゴム手袋をはめて、羽や換気扇等を外します。

高所作業は、危険です。慎重に作業してください。家庭内の事故の大半は「高所」が原因です。

足元確かめて、慎重に取り外したら、油汚れ物を、ゴミ袋に入れます。

お湯を入れます。40~50度くらいの液温です。熱湯でなくて構いません。まあ、厳密なものではないので、温水の蛇口を捻ったときの温度でいいでしょう。

セスキ炭酸ソーダを、おおさじ換算で「5杯」ほど入れて、適当な棒でかき混ぜます。(当方は、使用済みの歯ブラシでかき混ぜました。)

混ぜると、油がアルカリと反応して乳化し始めます。

後は、数時間、放置です。2~3時間程度でいいかと思われますが、油汚れがひどいときは、セスキ炭酸ソーダを追加して、1晩漬けましょう。

なお、プラスチック製のものは、浮く場合があります。そのときは、ペットボトルに水を入れ、押さえにするとよいでしょう。

ところで、漬け置き中は、配偶者ほどではありませんが、不快な臭い(古い油の臭い)がします。

臭いが鼻に突く方は、ビニル袋の口をしばるとか、蓋や覆いをするなどしてください。

中の水を捨てる

さて、賢明な諸氏ならご存知ですが、“油汚れを下水に流すと、詰まる危険性”があります。

ビニル袋内には、乳化した固形の油がそこそこあります。

んなもんで、一気に水溶液を捨てるのではなく、ゴミ袋に何個も穴を開けて、少しずつ液体を排出する、ってな塩梅です。

10個20個穴を開けてしばらく放置すれば、ゴミ袋の水だけが抜けて、固形の油汚れだけが残る、ってな寸法です。水が抜けたら、油でどろどろしたビニル袋を、配偶者と一緒にポイするだけです。

少々時間を食いますが、こうすると、固形の油を下水に流さないで済みます。

ちなみに、下水が詰まったために、職人2人呼んで処置させると、2~3万から最悪10万以上かかります。極力、油汚れは下水に流さないようにしましょう。

(なお、下水関係のトラブルは、市役所に相談して、市の委託事業者に頼むのがベストです。悪質な業者だと、“これはひどいですねー”などと、無知に付け込んで、かなり足元を見てきます。配偶者選びで人災に遭遇したのですから、業者選びくらいは正しいのを掴みましょう。)

漬け置き後

しばらく漬けておくと、最初に挙げた画像のように、油汚れが落ちている、ってな次第です。

後は、落ちなかった油汚れを、手作業で落としていきます。

一見手間に見えますが、汚れの「根」は、かなり浅くなっているので、重曹でこすれば、難なく落ちていくはずです。

細かいアレですが、先の画像ですが、ぼろ布でつまんだだけで、油汚れが落ちました。赤丸で囲んだところです。

こんな次第で、セスキ炭酸ソーダによる漬け置き洗いで、だいたいの油汚れは取れる、といった寸法です。

頑固な汚れや、染み付いた油汚れが、少々残りますが、当方は、別に、口にするところでもないし年に1回しか触らないんだし、ざっくりきれいになっていれば十分だと思います。

なお、上の写真の残った油汚れは、20分も経たず、さくさくと取れました。

重曹より、明らかに楽。

以前、重曹による換気扇掃除を紹介しました。

参考:換気扇の油汚れに重曹を

今回は、「セスキ炭酸ソーダ」を使用したわけですが、明らかに、「セスキ炭酸ソーダ」による漬け置き洗いのほうが楽です。

重曹による掃除は、市販の洗剤に比べたら、比較を絶するほど、楽です。

しかし、「重曹だと、たくさんこする必要がある」のです。

「セスキ炭酸ソーダ」でも、「こする」必要がありますが、大半の汚れは、さくさく・ぬるぬる・するっと落ちるため、想像以上に手間がかかりません。

先だって、実作業時間は「2時間」といいましたが、大半は、バケツ等の準備、換気扇の取り外しなどであり、実際の掃除時間はかなりすくないのです。

こうした次第で、換気扇等の油汚れは、「セスキ炭酸ソーダ」のほうに軍配が上がるといった寸法です。

年末の恒例の換気扇掃除や、台所の油汚れに、一度、「セスキ炭酸ソーダ」を使ってみてください。手間と労力と時間が、劇的に下がるはずです。

当方は、換気扇等の掃除は、「セスキ炭酸ソーダ」が決定版と思っています。

「セスキ炭酸ソーダ」は、近所のドラッグストアに売っています。年末の大掃除の一助に。

価格参考‐amazon:セスキ炭酸ソーダ

なお、「重曹」ですが、メインの汚れにはアレですが、細かい汚れには、威力を発揮するので、セスキ炭酸ソーダと併用するのを勧めます。

価格参考‐amazon:重曹 NICHIGA

ところで、「重曹」と「セスキ炭酸ソーダ」は、同じアルカリ性で、両者とも“似たり寄ったり”な性質です。

併用しても、有毒ガス等は発生しないので、支障ありません。

しかしながら、他の洗剤(塩素系や酸素系)との併用は、万が一を考えて、やめておきましょう。

| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: セスキ炭酸ソーダ, 重曹 | 2017年12月7日 10:54 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる

ノーマルな「他項選択式」試験は、普通に選択肢を判別すれば、それが、ストレートに「最終解答」となります。

しかし、登録販売者では、“そうではない”ため、予想外の失点をやらかすことがあります。

結論から言うと、「2回、念を押して解答すると、ケアレスミスを防ぐことができて、その失点分だけ、得点を稼ぐことができる」ってな寸法です。

配偶者は選び間違ったのですから、最終的な解答くらいは、キチンと選びましょう。

2025/02/26 追記

ついにと言うか、「誤っているものの組み合わせ」を選ばせる出題がありました。「R6 愛知県 第41問:痔の薬」です。

今後も、この種の出題が増えそうなので、よくよく注意してください。んでは、本文です。

1問で2つの作業

登録販売者の本試験では、下の画像のような問題ばかりで構成されています。

とか…、

…といった手合いです。

この種の問題は、「1問で2作業」しなくてはなりません。つまり…、

作業1:選択肢を判別する。

作業2:判別に基づいて、正しい組み合わせを選ぶ。

…といった“2つ”の過程を経て、最終解答をマークするため、ケアレスミスの温床となるのです。

緊張の糸が切れる

登録販売者では、「選択肢の1つ1つの判別(要は○×)が合っているのに、最終解答に選んだものが間違っている」という致命的ケアレスミスが実にしばしば生じます。

問題演習をしていれば、この種の(あれ、この問題、どこ間違えたんだ?うわ、選び間違いかよ)というミスに、よくよく遭遇するはずです。

当該ミスの発生原因は、作業1の「選択肢の判別」という“主たる作業”が終わったため、「緊張の糸が切れてしまう」ことにあります。

つまり、選択肢を無事に判別できたので、ふっと気が抜けてしまい、最終的な解答を、ついウッカリ選び間違う、といった寸法です。

ミスを防ぐには、2回念押し

当該「最終解答を間違える」という、実につまらないケアレスミスを防ぐには、「2回、念を押してから、最終解答を選ぶ」という解き方をします。

先の1つ目の問題で言うと…、

…選択肢の判別は、「a」は「×」で、「b」は「○」で、「c」も「○」となります。

んで、ここからが「肝」です。

選択肢を判別したので、下の表から「正しい組み合わせを選ぶ」わけです。

一見すれば、即、「4番」を選ぶことができます。

しかし、ここで、念押しをするのです。

個人的には、『指差し確認』をすることを推奨します。

まず、自分の下した「× ○ ○」の選択肢の判断を確認します。

んで、解答表にて、先の「× ○ ○」を探します。

「4番」になるわけですが、ここで、チェックを入れます。

指差し確認風に言えば、指でちょいちょいと、「×、○、○」になっていることを確かめて、「4番、×、○、○、よしっ!」ってな感じにやる、ってな寸法です。

ほいで、です。

再度、念を入れて、選択肢の判別の「×、○、○」を確認します。

んで、再度、解答表のところで、「×、○、○、よしっ!」てな感じで、“指差し確認”をして、最終解答をマークするってな塩梅です。

こんな次第で、「選択肢の判別」と「その判別に基づいた組み合わせ選び」を、指差し確認を2回して、念には念を入れて行なう、といった次第です。

こうすると、先述した「選択肢の1つ1つの判別(正誤)が合っているのに、解答に選んだものが間違っている」というケアレスミスを、極限まで抑えられるといった寸法です。

わたしの体験談

当方、本試験にて、上記「2回の念押し」で解答しても、見直しの際に、「選択肢の判別は正しいのに、マークした解答が間違っていた」ことが、1問ありました。

こういうとアレですが、わたしほど試験慣れした人ですら、しかも、最終解答でケアレスミスが起きることを認識していて、その対策を練っていても、取れるはずの“1問”を落としていた事実を、頭の片隅に置いてほしいです。

登録販売者試験は、本当に当該ケアレスミスが起きやすい問題形式です。「ケアレスミスをやらかす」ことを前提に、試験に臨んでください。

2回念押し解答は、確かにメンドクサイですが、慣れたらどうってことはありません。

試験は1点を争うので、正確無比に最終解答が選べるよう、対策を練っておきましょう。

まとめ

登録販売者試験は、「1問」で「2作業」あるので、出題者にとっては、「1問で2回、受験生を振るい落とせるおいしい問題」なのですが、受験生にとっては、「1問で、2倍の神経を使う問題になる」といった次第で、実に厄介です。

無策で本試験に臨むと、試験という独特の空気にのまれて、普段しないミスをします。

普段の問題演習の時から、「2回の念押し」をして解答するように、癖づけておいてください。

「これ」だけの作業で、ケアレスミスによる失点を防いで、最終得点を2~3点以上、上乗せできるはずです。

それでは、おまけ的に、先に挙げた例題の解説です。

例題1解説

1つ目の例題ですが、「a」の「医薬品が人体に及ぼす作用は複雑かつ多岐に渡るが、一般用医薬品については、そのすべてが解明されている」は、「すべて」ではありません。

よって、「a」は、「×」と相なります。

「「すべて」と「のみ」のある選択肢に注意する‐登録販売者」を参考にしてみてください。

「b」の「一般の生活者が一般用医薬品の添付文書や製品表示に記載された内容を見ただけでは、効能効果や副作用等について誤解や認識不足を生じることもある」ですが、その通りです。

誤解や認識不足を生じることがあるから、医薬品の販売においては、薬剤師や登録販売者の設置が義務付けられている、ってな寸法です。

よって、「b」は、「○」と相なります。

「c」の「一般用医薬品の販売に従事する専門家においては、医薬品の有効性、安全性等に関する新しい情報の把握に努める必要がある」ですが、その通り、「努力義務」があります。

よって、「c」は、「○」と相なります。

んなもんで、「a」は「×」で、「b」は「○」で、「c」も「○」となります。

最終解答の手順ですが、まずもって、自分の下した「×、○、○」を確認します。

ときおり、自分の判別を勘違いすることがあるので、注意です。

そんなバカな!と思われるかもしれませんが、「120問」という大量の問題を解答するのですから、1~2つは、間違うと想定するのが慎重というものです。

さて、自身の判別を確認したら、解答表で「×、○、○」になっているものを探し、“指差し確認”をして、「×、○、○、よしっ!」ってな感じでチェックします。

んで、再び、自分の解答「×、○、○」を確かめたら、解答表の「×、○、○」を、“指差し確認”をして、「×、○、○、よしっ!」と、念を入れて、確かめます。

ここまでやって、「×、○、○」の「4」をマークする、ってな次第です。

例題2解説

…選択肢の判別は、「a」は「×」で、「b」は「○」で、「c」も「○」、最後の「d」は「×」となります。

正しい選択肢は、「b」と「c」となります。んなもんで、最終解答は、「b,c」となっている「3番」と相なります。

最終解答を選ぶ際は…、

まず、「b→○、c→○」と、選択肢の判別を確認したら、選択肢の「3番」のところに指をおき、「b、c、○、よしっ!」と、“指差し確認をします。

そして、再び、自分の判別の「b→○、c→○」をチェックしたら、解答表を指差し確認をして、「b、c、○、よしっ!」と確かめてから、「3番」を選ぶってな次第です。

なお、先の問題の解説です。

「a」の「フマル酸第一鉄は、糖質・脂質・タンパク質の代謝をする際に働く酵素の構成物質であり、エネルギー合成を促進することを目的として用いられる」ですが、「フマル酸第一鉄」は「鉄分の補充目的」で配合されます。

よって、「a」は「×」となります。

なお、「エネルギー合成促進」は、「マンガン」です。

「b」の「銅はヘモグロビンの産生過程で、鉄の代謝や輸送に重要な役割を持つ」ですが、そのとおりの記述です。

よって、「b」は「○」となります。

「c」の「ビタミンCは、消化管内で鉄が吸収されやすい状態に保つことを目的として用いられる」ですが、その通りです。

よって、「c」は「○」となります。

なお、ビタミンCのところが、「アスコルビン酸類」で出ることもあるので注意です。

「d」の「マンガンは、赤血球ができる過程で必要不可欠なビタミンB12の構成成分である」ですが、先に見たように、「マンガン」は、「エネルギー合成を促進する」成分です。

よって、「d」は「×」となります。

なお、「ビタミンB12の構成成分」は、「コバルト」です。ビタミンB12は別名「コバラミン」ですので、「コバ」繋がりで憶えるとよいでしょう。

従って、正しい選択肢は、「b」と「c」で、最終解答は「3番」となる次第です。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者試験 | 2017年12月6日 11:11 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |