はやわかり‐平成30年度(2018年度)福岡県 登録販売者試験

H30年度(2018年度)の福岡県 登録販売者試験ですが、おおむね、「例年どおり」といえます。

結論から言うと、これまでの試験と同様に、テキストと過去問を3回はやっておけば、大丈夫な問題がほとんどです。

しかし、「難化」は、している。

例年のとおりとは言え、少しずつですが、選択肢の1つ1つが、難しくなってきています。

つまり、以前のような、ストレートに解答できる問題は、数が減っています。

とりわけ、テキストを精読していないと、到底、解けない“細かい問題”が増えており、確実に「難化傾向」にあるといえます。

しかしながら、先に述べたように、根本的なところは変わっていません。

徐々に「難化」しているとはいえ、ちゃんと勉強していれば、点の取れる問題がほとんどであり、穏当に、テキストと過去問を消化していれば、間違いなく合格点を確保できる難易度となっています。

しかも、です。

福岡県の試験は、大阪府や東京都と比べると、「シンプルな問題」が多く、この点でも、アドバンテージです。

福岡県では、「正しいものはどれか?」と「誤っているものはどれか?」の問題が多いです。

対して、大阪府や東京都では、「正しい組み合わせはどれか?」の問題ばかりなのです。

このため、大阪府や東京都では、「最終解答のミス」が実に多くなっています。

「最終解答のミス」とは、選択肢の1つ1つの正誤は合っているのに、マークする番号を間違うケアレスミスのことです。

この点、福岡県では、この「最終解答のミス」率が相対的に低いので、くだらない失点を犯さずに済みます。2~3点は、得をしているはずです。

こんな次第で、ちゃんと勉強していれば、福岡県試験には合格できるので、油断せず、時間を取って、テキストの精読と過去問演習と、暗記と記憶に勤しんでください。

以下、科目別に、傾向を述べていきます。

各論:基本知識

第1問~第20問の計「20問」の「医薬品に共通する特性と基本的な知識」ですが、H30年度も安定しています。

例年通り、凝った出題もなく、難しい問題や捻った問題もなく、きちんと勉強した人なら、満点も狙えるはずです。

後述しますが、「医薬品」で点が取り難くなっているので、当該科目で、キッチリ点を稼いでおくべきです。

各論:人体

第21問~第40問の計「20問」の「人体の働きと医薬品」ですが、H30年では、やや難しい印象を受けました。

テキストの細かいところや、あまり出ない論点が、そこそこ出題されるようになっています。

たとえば…、

「22問:胆嚢・肝臓」の選択肢イ・エ

「27問:腎臓及び副腎」の選択肢ア・イ

「31問:末梢神経系及び中枢神経系」の選択肢イ・エ

…などは、結構、戸惑うように思われます。

人体は、テキストの細かいところまで、精読しておきましょう。

各論:適正使用

第41問~第60問の計「20問」の「医薬品の適正使用・安全対策」ですが、H30年では、難問が目立ちます。

近年から「適正使用」にて、難問が出てきていたのですが、傾向として、「難・やや難」の問題が“まず”出ることが明らかになっています。

当該年度では…、

50問:相談すること 緑内障・・・「難」。

57問:製造販売業者による副作用の報告制度・・・「難」。

…この2問が目立って難しいと思います。

第50問ですが、毎年、「相談すること」の問題が出ていますが、「医薬品」の横断的な知識が“膨大に”必要なので、確実に解くのは、骨が折れます。

無理そうなら、「捨て問」でもいいでしょう。

んで、第57問ですが、「製造販売業者による副作用の報告制度」という、登録販売者とは、そう関係のない「製造販売業者」がらみの問題です。

つーか、正直言うと、「なんだこりゃ?」的な感想しかもてない問題です。登録販売者と製造販売業者とは、そう関係ないがやといった感じで、無理だなーと思ったら、捨てるのが一番です。

こうした次第で、「適正使用」では、例年、2問強の難問が出る傾向があります。

当該適正使用の難問は取れない、と踏んでおきましょう。

とはいえ、他の問題は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。こういう問題を、取りこぼさないようにしましょう。「適正使用」も得点源にできます。

各論:医薬品

第61問~第100問の計「40問」の「主な医薬品とその作用」ですが、H30年では、漢方処方製剤と生薬の選択肢が目立つようになっています。

選択肢の1~2つが漢方処方製剤なり、生薬なりで構成されている問題が増えています。こういう問題が、「9問」ほど出ています。

んで、1問丸ごと「漢方処方製剤」なのが「2問」。

そして、1問丸ごと「生薬」なのが「2問」。

こんな次第で、「漢方処方製剤」と「生薬」の絡んだ問題が「13問」ほど、出題されています。

これら13問前後の問題は、点が取りにくい・点が取れないと踏んでおきましょう。

つまり、「全40問-13問」の「27問」で、点を稼がないといけない、ってな次第です。

テキストや過去問を繰り返して、取れる問題は、確実に取れるようになっておきましょう。

個人的には、「生薬」は、勉強しておくべきだと考えます。

「漢方処方製剤」は、余裕のある人がやればいいですが、「生薬」は、勉強しておくと、格段に点数が上がります。

「生薬=合格の保険」と考えて、できるだけ、着手してください。

各論:法令

第100問~第120問の計「20問」の「薬事関係法規・制度」ですが、H30年では、例年と比べて、点が取りやすくなっています。

厄介な問題が減っているからです。

例年、条文の定義や目的の問題は、「空欄穴埋め」が多く、ガチで暗記していないと、点の取れない問題が多かったのです。

しかし、当該年度は、シンプルな「択一式」になっており、格段に楽になりました。

難問の類は、1問ほどで、これくらいなら、「例年通り」となっています。

アレレとなる選択肢も、ちらほらしていますが、とはいえども、大半の問題は、テキストと過去問を仕上げていれば取れる問題です。

ちゃんとやれば、得点源になる科目です。しっかりテキストを読んで、過去問を解いておけば、不安ヨウ素はないでしょう。

H30年度(2018年度)の福岡県 登録販売者試験は、ざっと斯くの如しです。

勉強方法や独学の進め方などは、「登録販売者の独学」を一読ください。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者試験 | 2019年3月19日 11:13 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

平成31年(2019年)の2電工:上期試験の申し込みは「3月13日」から「4月3日」まで‐上期試験の受験を推奨

タイトルどおり、平成31年(2019年)の第2種電気工事士の上期試験の申し込みは、「3月13日」より始まり、「4月3日」まで受け付けています。

以下に述べる利点・事情から、仕事・家庭等に余程の事情がない限り、2電工は、上期試験の受験を推奨します。

下期は何気に厳しい

上期試験の受験を推奨するのは、一口で言うと、「上期のほうが、そこそこ有利」だからです。

まず、「2回受験可能」が大きな理由です。

2電工試験は、「1年で、上期と下期の、2回受験が可能」となっています。

んなもんで、上期がダメでも、即、下期に再挑戦できます。

つまり、買ったテキスト・過去問が無駄にならない、ってな次第です。

こんな次第で、上期のほうが“気が楽”なのは間違いありません。

次に、「難易度」です。

なぜだか、下期の筆記は、難問や奇問の類が出る事が多く、下期筆記は上期に比べて、手ごわい傾向があります。

下期筆記は、(何これ?アレレ?!)となる事が多いです。

試験内容的に、わたしは、上期のほうが「楽」な感じがしています。

最後に、「夏の試験勉強はキツイ」と言う理由があります。

詳細は「第2種電気工事士「下期」の筆記は「夏・注意」-合格率の低い理由」に述べているのですが、下期筆記は「10月6日(日)」にあります。

そうすると、です。試験勉強は、8月~9月という、暑さが本格的な時期から残暑の厳しい時期に、被ってしまうことになります。

暑いと、試験勉強の能率が落ちます。

よって、十分な勉強ができず、本試験を迎える危険性が高い、といった次第です。

まず、上記3つの理由から、上期受験を進めています。

ほいで、です。

2電工は、ビルメン資格の筆頭なのですが、ビルメン資格を集めているのなら、上期がよいのです。

ビルメン資格を集めている人は、上期一本

ビルメン資格を集めているなら、2電工は、上期受験が最も効率がいいです。

上期試験を受験し、合格できれば、第3種冷凍機会責任者(冷3)の試験に間に合うからです。

2電工の筆記は、先に述べたように、「6月2日(日)」にあります。

んで、技能は、「7月20日(土)か21日(日)」にあります。

そして、冷3の試験日と言うと、「11月上旬」にあります。

7月まで2電工に尽力し、暑い8月は少し骨休みをしつつ、冷3の勉強に取り掛かり…、

んで、9月・10月に、試験勉強に本腰を入れる、ってな寸法になるわけです。

こんな次第で、「2電工→冷3」と、時間的な連結が実によいのです。

よって、ビルメン資格を集めているなら、まずは、「上期試験」が最適、といった次第です。

詳しくは、「ゼロからのビルメン4点セット(2電工・乙4・二級ボイラ・冷凍機械3 or 消防設備士)・独学スケジュール」を一読ください。

資格集めの点からも、上期受験が有利です。時間が合うなら、上期を受験してください。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士 | 2019年3月14日 10:54 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

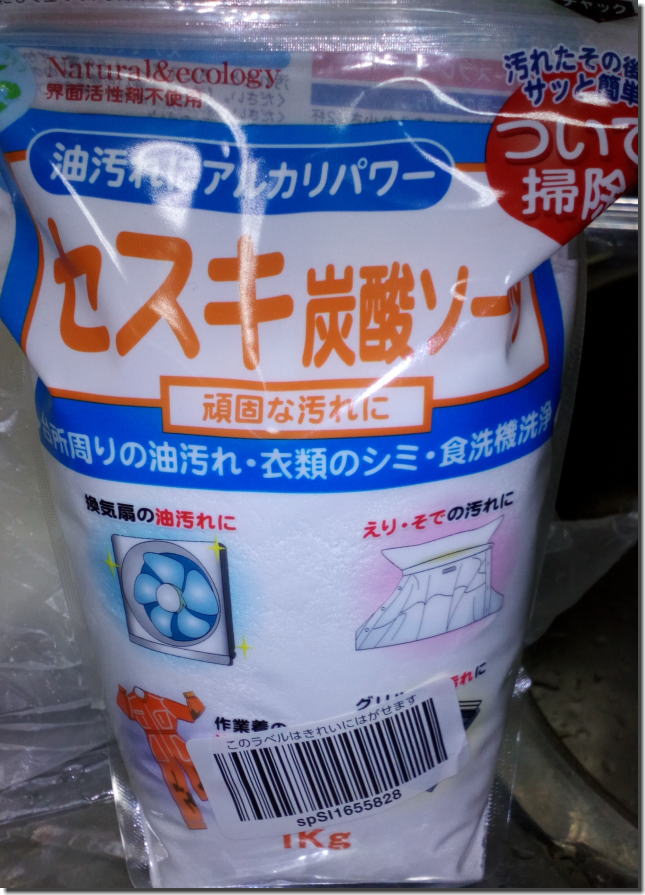

換気扇の掃除をセスキ炭酸ソーダで‐平成30年(2018年度)大掃除顛末

タイトルそのままですが、平成30年の大掃除で、台所の換気扇の掃除をしました。

この掃除の際、セスキ炭酸ソーダと重曹を使用しました。

漬け置き洗いにセスキ炭酸ソーダを…、

こそげ落としに重曹を使用した…、

…ってな寸法です。

油でどろどろの換気扇が、総計3時間ほどで終了です。

「3時間」のうち、漬け置き時間が「2時間」で、残り1時間が、道具の準備をしたり換気扇を外したり磨いたりした時間です。

市販洗剤を使うより、セスキ炭酸ソーダと重曹のほうが圧倒的に早いので、参考にしてみてください。

手間の点、時間の点、手が汚れない点で、油汚れ掃除の決定版だと思います。

用意するもの

用意するものは、以下のとおりです。

お湯。

ゴミ袋2枚。

セスキ炭酸ソーダ。

重曹。

ビニル手袋。

ぼろ布。

お湯は熱湯ではなくて、60度くらいのお湯です。わざわざ薬缶で沸かさなくていいです。台所の給湯やお風呂のお湯が該当するかと思います。

わたしは台所の流しで掃除しましたが、お湯さえ出ればどこでもできるので、風呂場でも可能です。

次に、ゴミ袋2枚ですが、これは、換気扇等の油まみれのブツを入れるために使用します。

2枚としているのは、お湯漏れ(水漏れ)予防のためです。穴が空いていると、お湯が出てしまい、つまらない手間を食うことになります。2重にしていると、穴が空いていても、入れ直し等の手間を食いません。

ビニル手袋は、弱アルカリ性のものを使うので、手荒れを気にする人は使ってください。また、直に、べとべとの油汚れに触れないためでもあります。

ぼろ布は、漬け置き洗いで取れなかった油汚れを、こするためのものです。

要領

まず、油で汚れたブツを、2重にしたゴミ袋に入れます。

次いで、セスキ炭酸ソーダを、油汚れのひどいところに振り掛けます。こうすると、漬け置き洗い後の処理が楽になります。

わたしは、さじで、3~5杯ほど、適当に振り掛けました。

んで、60度くらいのお湯を、ビニル袋に注ぎます。

お湯を入れた時点で、油とアルカリが反応して、油が「乳化」していき、白いどろどろになっていくのを見出すかと思います。油が取れている証拠です。

2時間ほど、漬け置きます。

時間が来たら、ゴミ袋に穴を何個か空けて、中のぬるま湯を排出します。

わたしは、一気にざばっと流すと、乳化した白い油が下水を詰まらせそうなので、穴を開けて、少しずつ流すようにしています。

漬け置き後は、以下の画像のようになっています。

全くの人力なくして、大半の油汚れが取れているのが分かります。

漬け置きだけでここまで油が取れるのですから、セスキ炭酸ソーダ、万々歳です。

後は、残った油汚れを、重曹とぼろ布で、擦り取るだけです。

ここは手間ですが、とはいえ、重曹を振りかけて、ぼろ布でこすれば、意外なほど、“するっと”落ちます。わたしのケースでは、15分くらいで、あらかた残りの汚れが取れました。

んで、換気扇等ですが、ここは、舐めるところでも口にするところでもないので、ある程度、油汚れが落ちたら、終わりとします。

新品状態でないと支障があるわけではないので、神経質にならず、ある程度、油汚れが取れたら切り上げましょう。

後は、内側に白いべとべとが付着した使用済みゴミ袋を、配偶者と一緒に捨てるだけです。

以上、油汚れのひどかった換気扇を、セスキ炭酸ソーダと重曹で掃除した顛末です。

セスキ炭酸ソーダを使った換気扇の掃除は、2018年(平成30年)で2回目ですが、年々、早くなっています。あの換気扇の掃除が、片手間で済むようになって、ホクホクしております。以前は1日仕事でした。

当該ゴミ袋+お湯+セスキ炭酸ソーダなら、ファンや網といった、油で汚れる多くのブツに応用可能かと思います。少しでも、掃除を楽にしてください。

ちなみにわたしが使っているのは、「トーヤク」の1kgのものですが、別段、他メーカーでもいいです。

amazon参考:セスキ炭酸ソーダ

重曹は、食用グレードのものを使っています。

amazon参考:NICHIGA:重曹(食用グレード)10kg

| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: セスキ炭酸ソーダ, 重曹 | 2019年3月8日 11:17 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |