消防設備士の講習受講義務

結論から言うと、講習受講義務違反のみで、消防設備士の免状が失効することはない、という次第です。

消防設備士の免状を発行すると、それだけで、初回は2年か3年に一度、それ以降は5年に一度、講習を受けなくてはいけません。

講習受講義務は、消防や防災の仕事に就いていようがいまいが、課せられます。

で、問題は、当該義務を果たさなかったら、つまり、講習を受けなかったら免状がどうなるか?です。

答えは先に述べたように、「講習を受けなかったからといって、免状の返納が命じられるわけではない」のでした。

以下その根拠と制度の背景です。

消防設備士の返納制度は、運転免許のように「点数制」を取っています。

つまり、法令や規則に違反すると、違反点数がたまっていき、それが、ある点数を超えると免状の返納となる、といった塩梅です。

ですから、逆を言うなら、ある点数を超えなければ、免状の返納命令が出ることはないわけです。

消防設備士制度では、持ち点が「20点」です。

違反点数の計算は、違反を犯したときから起算して、「過去3年」の違反点数をカウントします。

免状の返納は、「過去3年」の違反点数が「20点」を越えると、命じられるといった次第です。

で、講習受講義務違反は、違反点数が「5点」です。

講習受講義務は、一度受講義務違反を犯すと、以降は1年ごとに違反をカウントします。

最初の「受けない」で5点、1年経っても「まだ受けない」でプラス5点、で、「もう1年経っても受けない」でプラス5点…とカウントされるわけです。

先述したように、「過去3年」の違反点数をカウントするので、講習受講義務のみの違反では、最高でも「15点」までしか計算されないのです。

ですから、「講習を受けなかったからといって、免状の返納が命じられるわけではない」のでした。

ちなみに、違反点数には、「死亡事故は20点」で「携帯義務違反が4点」、「小事故・2点、中事故・4点、大事故・6点」といったものがあります。

ですから、違反5点は、そこそこの違反に当たります。

このように、免状を交付すると講習受講義務が生じますが、その義務を果たさなくても、“返納”という弊害はないといった次第です。

まあ、個人的には、「返納を命じられないから講習に出なくていい」というのは、あまり褒められたものじゃないと考えているので、わたしは免状を発行していません。

いつ改正があって違反点数が上がるかわからないし、また、いざ実際に免状を使い始めたときに違反点数が15点もあるというのは、万が一の際に不安が残ります。

ま、消防設備士の講習受講義務は、こんな次第です。

試験を受けて合格はしたが、使う当てがあんまりない・就・転職等の当てが外れたといった場合には、無理して消防設備士の免状を発行する必要はないでしょう。

なお、「危険物取扱者・消防設備士の合格証(試験結果通知書)に有効期限はない=合格はずっと有効」で述べているように、合格証の有効期限はないので、大切に保存しておいて、必要になったら申請でよいかと思います。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 消防設備士 | 2015年2月11日 7:11 PM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

消防設備士甲種の受験資格の「無線従事者」に、第3級以下の陸上特殊無線技士も含まれる

【追記:2020/07/14】

「無線従事者」による甲種受験資格ですが、願書に「アマチュア無線技士を除く」と明記されるようになりました。

よって、アマチュア無線の免許では、甲種の受験資格にならないので、注意してください。

陸上特殊無線技士で甲種受験

結論から言うと、「第3級陸上特殊無線技士」及び「第1級陸上特殊無線技士」「第2級陸上特殊無線技士」は、消防設備士甲種の受験資格となる、という次第です。

このことは、わたしが電話で、大阪の消防試験研究センターで確認したので、確かです。

「第3級陸上特殊無線技士で、受けられます」といわれました。

大阪でそうなのですから、他府県でも同様でしょう。

そして、「第3級」が受験資格になるのですから、上位である「第1級」と「第2級」の陸上特殊無線技士も、甲種の受験資格となります。

さて、なぜ、こんなことをいうのかと言うと、消防設備士の甲種の受験資格は、結構きついからです。

学歴だと理数系の指定学科か学部の卒業か、それらの単位が必要です。

消防設備士乙種だと2年の実務経験が必要となります。

その他の資格要件としては、電気工事士か電気主任技術者。そして、建築士や技術士、配管やガスといった結構難しめの資格が必要です。

また、教員免許や消防行政3年という、特殊な資格や経験が必要だったりします。

こんな次第で、甲種の受験資格は、なかなかに「難」なのであります。

しかし、抜け道?もある

とはいえ、まったく甲種が受けられないわけでもないのです。

「第3級陸上特殊無線技士」を取れば、甲種を受けることが可能となります。

甲種の受験資格は、「無線従事者」の免許を持っている人にも与えられるのですが、当該「無線従事者」に、「第3級陸上特殊無線技士」が含まれているのです。

ですから、「第3級陸上特殊無線技士」の免許証を取れば、甲種の受験資格とすることができる、という次第です。

何が言いたいのか?

それは、「第3級陸上特殊無線技士」が超カンタンな資格ということです。

合格率は80%で、第3級や4級のアマチュア無線免許より“受かりやすい”試験、それが「第3級陸上特殊無線技士」なのです。

出題も例年ほぼ同じ。

このため、第3級の単独の問題集やテキストが販売されていないくらいです。

しかも、公式から過去3年分の過去問をダウンロードできてしまいます。

第3級・4級のアマ無線でさえ、単独のテキストが編まれていることと比べたら、第3級陸上特殊無線技士がいかにアレな資格なのか、お分かりいただけるかと思います。

しかも、年に3回も受験があるので、思い立ったら、即、挑戦できる資格です。

このように、「第3級陸上特殊無線技士」は、甲種の受験資格において、他の比較にならないほどの“容易さ”なのであります。

ですから、消防設備士の甲種を受けたいのだが、受験資格がないという方は、とりあえず、「第3級陸上特殊無線技士」を取ればよいかと思います。

勉強すれば必ず取れるし、受験の機会も多いので、比較的低負担で、消防設備士甲種の受験資格を獲得できるかと思います。

参考:1陸特の独学

参考:2級・3級陸特の独学

なお、第3級陸上特殊無線技士で受験資格が与えられるなら、他の「特殊無線技士」である、第1級・2級・3級の海上特殊、レーダー級海上特殊、航空特殊等の無線資格でも大丈夫かと思います。

陸上特殊は、わたしが確かめたので確定ですが、その他の特殊系は、尋ねてないので、確定的ではありません。

大丈夫とは思いますが、心配な方は、念のため各試験センターに問い合わせてみてください。

なお、特殊無線より上位の「総合無線通信士」などなら、余裕で受験資格になります。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 消防設備士, 無線従事者, 陸上特殊無線技士 | 2015年2月11日 1:04 PM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

危険物取扱者や消防設備士を他府県受験するときの願書と封筒

消防設備士と危険物取扱者は、他府県受験が可能です。

つまり、受験は、居住区分に関係なくできる、のであります。

大阪府在住のわたしですが、日時の関係から、消防設備士は、京都府で受験しました。

で、他府県の場合、願書をどうしたらよいかが、まず、問題となります。

郵便で請求できますが、切手代がかかります。要らざる費えに心が痛みます。

しかし、全く問題はありません。

願書は、家なり職場の近くの消防署でもらってくればいいのです。

というのも、願書の“書式”は一緒だからです。

各都道府県ごとに、独自の願書が用意されているわけではないのです。

違うのは、試験案内の一番最初の試験日時と場所が違うくらいで、後はほとんど一緒なのでした。

願書には、受験地を自分で書き込むので、そのところだけ注意して、自分の「受ける都道府県」を書き込めばいいだけです。

わたしの場合、大阪府の願書を手に入れました。願書の説明書きには、受験地のところに「大阪府と書いてください」とありました。

ですから、京都府での受験ですので、「京都府」と記入した次第です。

これで願書の問題は解決です。

後は、封筒です。

願書は折れないので、大き目の封筒を用意しなくてはなりません。

家にないと、買いに行くという余計な手間と、余計な費えが発生してしまいます。

しかし、問題はありません。

貰ってきた願書が入っていた封筒を流用すればいいのです。

封筒に印字された住所を、2重線で消して、自分が受ける都道府県の消防試験研究センターの住所を書けばいいんです。

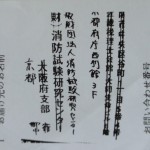

上記は、簡易書留で送った際に貰った控えです。(まさか公開するとは思ってもなかったので、ミミズのような字で書かなければよかったと恥ずかしく思っております。)

こんな風に訂正して送りましたが、ちゃんと向こうに届いて、受験票も届きました。

「自分が受ける都道府県の消防試験研究センターの支部の住所」は、公式から知ることができます。

このように、消防設備士や危険物取扱者の他都道府県の受験では、願書は近くの消防署で貰ったもので代用できるし、封筒も訂正して使えば流用できるという塩梅です。

ちょっぴり“無礼”な感じはしますが、もったいない精神でねじ伏せてください。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物取扱者, 消防設備士 | 2015年2月11日 12:44 PM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |