危険物取扱者 乙種4類と丙種の違い‐はじめての危険物試験

まず、漢字をアレすると、「甲>乙>丙」という評価の順位です。松竹梅、ABCみたいなもんです。

で、端的に言うと、乙4は丙種の完全上位の資格で、丙種は乙種4類の完全下位です。

言うなれば、「乙4の制限版」が「丙種」です。

個人的には、よほどの理由がないのなら、丙種よりも乙4の受験のほうを勧めます。

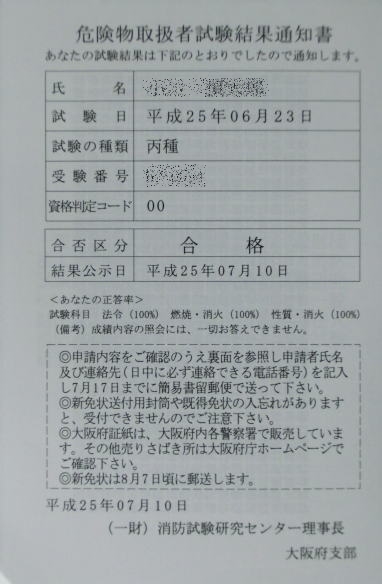

まあ、当のわたしは、「乙4に受かるかどうか不安→交通費と時間を無駄にしたくない→何かお土産は?→丙種を受けておこう!」ってな感じで、午前に乙4、午後に丙種を受けた手合いです。

ま、以下に、乙4と丙種の違いを述べていますので、受験の参考にしてください。

権能(権力)の違い

両者とも「可燃性液体」を取り扱う資格ですが、乙4はすべての可燃性液体(約30個)が取り扱えるのに対し、丙種では「12個」程度と、格段に制限されています。

まあ、世に流通する可燃性液体の大半は、「ガソリン」「灯油」「軽油」「重油」と、丙種で取り扱えるのですが、それでも、乙4のほうが、「汎用性」という点で優れているのは言を待ちません。

次に、「立ち合い」能力の有無です。

乙4には「立ち合い」という権能があります。

当該「立ち合い」とは、有資格者が近くにいれば、ド素人でも危険物を取り扱わせることができる権能のことです。

この「立ち合い」が、法律上、丙種には、認められていません。

これがため、劇的に資格の価値に差がついています。

たとえば、ガソリンスタンドでは、乙4の有資格者が1人いれば、他の従業者は無資格者でもよい、という次第です。

反対に言うと、乙4の有資格者がいないと、従業員全員が丙種を取らなくてはいけない、といった塩梅です。

言うなれば、一人が持っているとパーティー全員に効果のあるアイテムが乙4で、持っている本人しか効果のないアイテムが丙種、といった次第です。

どちらの価値が高いかは、説明無用でしょう。

次に、「試験の難易度」の違いについて述べます。

乙4と丙種の難易度の違い

「危険物取扱者 丙種の独学」でも述べていますが、「勉強内容そのもの」は、乙4と丙種では、大差はないのです。

ただ、丙種は、「受かりやすい」ところに、乙4との違いがあります。

物化の有無

乙4の敷居を上げているのは、「基礎的な物理学及び基礎的な化学(通称:物化)」という、理系知識を問う試験科目の存在です。

不合格となる受験生のうち、大半の人は、法令や性消で合格点は確保できているのですが、当該「物化」で合格点が取れず憂き目に遭っています。

乙4の「物化」では、モル計算やら化学式やらが出題されるので、ガチ文系にとっては、鬼門そのものです。

この点、丙種では、試験科目の名称が「燃焼及び消火に関する基礎知識」となっていて、化学や物理に関する出題が除かれています。

このため、小難しいことを勉強しないで済み、応じて、格段に「受かりやすく」なっています。

ちなみに、乙4では「物化」は「10問」で、丙種は「5問」となっていて、試験のボリュームも格段に少ないです。

設問の違い

丙種は、問題ごとの選択肢が「4択」で、対して、乙4は「5択」です。

たった「1つ」の違いですが、これが、試験の「受かりやすさ」を、かなり左右します。

丙種では、あてずっぽの解答でも正解になる可能性が高いので、乙4と比べて、明らかに点数が採りやすいのです。

当方、乙4は「80%前後」の正解率でしたが、丙種は全科目「100%」でした。

4択だと、いかに“確率的に点が取りやすいか”の証左かと存じます。

性消・法令の少なさ

先述したように、乙4では30前後の危険物が取り扱えるのですが、その分、試験科目の「性消」のボリュームが増えます。

丙種は「12個」くらいしか危険物がないうえ、出題の大半は「ガソリン」「灯油(ケロシン)」「軽油」「重油」の4つなので、「性消」のボリュームは格段に少ないです。

当方の手持ちのテキストだと、乙4では「27ページ」も危険物の説明に記述が割かれているのに、丙種では「11ページ」しかありません。

こういった次第で、「性消」のボリュームが少ないことも、丙種の「受かりやすさ」に貢献しています。

また、「法令」も問題数が異なります。

乙4だと「15問」なのに対し、丙種では「10問」となっており、丙種のボリュームが少なくなっています。

その他のこと

乙4の合格率は「30%前後」で、丙種は「50%前後」です。

乙種の受験料は「3,400円」で、丙種は「2,700円」です。

試験時間は、乙4は「2時間」で、丙種は「1時間15分」です。

教材費は、おおむね乙4は「2,640円(2冊分)」で、丙種は「821円(1冊)」です。

まとめ的なもの

このように、危険物取扱者の乙4と丙種の違いを見てきました。

取るとしたら、ダンゼン「乙4」じゃんと思われるかもしれませんが、丙種は丙種で取得する意味はあります。

丙種は、主として、流通業・運送業の方が取る資格となっています。

危険物の『移送』業務のためです。危険物を運ぶだけなら、別段、立ち合いの必要はないので、丙種で十分、といった次第です。

危険物取扱者の取得目的が、『移送』用であるなら、わざわざシンドイ思いをして、乙4まで取らなくてもよい、といった次第です。

また、保安要員として、危険物取扱者の免状がすぐ要る!という場合なら、格段に受かりやすい丙種のほうが適切でしょう。

っとまあこんな次第です。

個人的には、一番最初に述べたように、乙4と丙種とでは、巨大な差もないので、せっかく時間とお金を費やすなら、乙4を取得するほうがよいかと思います。独学でじゅうぶん取れます。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・丙種, 危険物取扱者 | 2016年9月21日 10:45 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

危険物取扱者 乙種の複数受験は解答用紙にご用心‐間違えると軽くパニック

危険物取扱者の乙種には、同一の受験日に、2つか3つの類を受験できる、「複数受験」という受け方があります。

当該複数受験ですが、1つだけ注意があって、「解答用紙の混同に注意」といった次第です。

当該複数受験の場合、受ける数だけの解答用紙が配られるのですが、すべて同じ形で、同じ書式をしています。

解答用紙には、空白の「受験する類」という記入欄があり、そこに、「乙種1類」などと『自分で、受ける類を、直に記入する』のです。

各解答用紙の違いといえば、「自分で書いた類」くらいで、他はすべて同じのため、解答用紙を取り違いやすい、という次第です。

予想されるトラブルは以下の通り。

・問題を解いて解答したら、別の類の解答用紙だった。

・見直しをして、再解答したら、別の種の解答用紙だった。

・そもそも性性じゃないところに解答していた。

…ってな次第です。

こういう解答用紙の混同や記入ミスが発生するのは、「同一時間内に解答する」ためです。

複数受験の場合、試験時間が短縮され、2つ受験だと「1時間10分(75分)」に、3つ受験だと「1時間45分(115分)」となるのですが、この試験時間は『区切られていない』のです。

1つの類ごとに、たとえば、35分ごとに、はい、1つ目の類の受験スタート→35分経過→終了、解答用紙回収→ハイ、次の類の受験開始…ってな感じで、試験が類別に区切られていたら、解答用紙の混同は生じないのです。

しかし、「同一時間内に解答する」ため、取り違いやすいってな次第です。

当方、見直しをしたときに、解答用紙を取り違えてしまい、「なんだこりゃ?」的なパニックに陥ったことがあります。

最悪のケースでは、丸々解答用紙を間違えており、解答全てが違っていた、なんてことも十分に考えられます。

複数受験では、「解答用紙が正しいものかどうかの確認する」という、他の試験にはない『手間』があります。

問題を解くのに夢中だと、ついつい、やりかねないケアレスミスです。

問題を解き始めるとき。

問題を解き終えたとき。

見直しをするとき。

解答のマークの修正をするとき。

自分のやっている作業と解答用紙とが合致しているかどうかの確認を、細かくやってください。転ばぬ先の杖です。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物取扱者 | 2016年9月21日 10:43 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

クレジット売掛金の支払手数料は、彼我の「力の差・立場の差」‐簿記2級新論点ノート

クレジット売掛金のポイントは、「支払手数料」が発生するところです。

この「支払手数料」は、「売上」の際に、おおむね計上されます。

公式のサンプル問題では、「信販会社への手数料は、販売時に計上する」との指示が記されています。

『新宿商店は、商品¥100,000をクレジット払いの条件で販売した。なお、信販会社への手数料は販売時に計上する。』

で、クレジット払いの仕訳は以下の通り。

こういう仕訳になる背景には、「力の差・立場の差」がある、と考えておけばいいです。

当該、クレジット売掛金とは、クレジットカードによって決済された売上です。

わたしたちが、言うなれば、小売店だと思ってください。

「販売者であるわたしたち」が、当該クレジットカードによる決済を利用するには、信販会社に申し込んで、審査を受けないといけないのです。

お店で「クレジットカード決済可」などとあるのは、その審査を受けて通った事業者、ってな塩梅です。

ここがポイントで、当該事業者は、「クレジットカード決済を“使わせてもらう”立場」なのです。

売上げ時は、こういう仕訳でもいいのです。

で、決済時にこういう仕訳を切ってもいいのです。

しかし、公式では、最初の仕訳のように、売上げ時に、支払手数料を計上するようになっています。

実質は「同じ」なのですが、「先に支払い手数料を払うところ」に、力の差・立場の差があるってな次第です。

支払手数料とは、われわれにとっては「費用」ですが、信販会社にとっては「収益」なわけです。

言うなれば、信販会社が「先に貰うね」という塩梅で、後払いでもいいのを先に取られている、という次第です。

このような背景があるので、クレジット売掛金の場合は、先に「支払手数料」を計上する、ってな次第です。

力の差・立場の差があるってことを憶えておけば、柔軟に対応できるかと思います。

なお、当該クレジット売掛金ですが、営業債権なので、貸倒引当金の計上の際は注意です。財務諸表上の記載箇所は「販管費」です。

また、「支払手数料」の計上については、問題文で指示があるはずなので、注意してください。

出るとしたら、ほぼおおむね「売上時」です。でないと、問題にならないからです。

しかし、邪悪な出題者は、それを見込んでの「決済時計上」を出してくるケースも考えられます。

クレジット売掛金を目にしたら、念のため、問題文の指示を丁寧に読み取ってください。

なお、勉強方法等は「簿記2級の独学」を…、

独学向け教材については、「簿記2級の教材レビュー」を一読ください。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記2級, 簿記2級‐勉強, 簿記2級‐新論点 | 2016年9月21日 10:41 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |