毒物劇物取扱者の農薬のまとめ‐アルファベット系その2‐DCIP、DDVP、DEP、DMTP

毒物劇物取扱者試験で問われる農薬系の毒物劇物のうち、アルファベットで表記されるDCIP、DDVP、DEP、DMTPをまとめました。

このあたりを覚えておけば、おおむね対応できると思います。

なお、使用するテキストや、受験予定の都道府県によっては、傾向が異なってくるので、参考程度にご利用ください。細切れ時間などで消化をば。

DCIP

DCIPは、「有機塩素系の“殺線虫剤”」。数少ないセンチュウを退治する農薬なので、よく出る。

液体。

「CI」部分に注目する。「しっこのCIで、“液体”」くらいに憶えるとよい。

そのほかの特徴は、「淡黄色または、淡黄褐色の透明の液体」である。

“しっこ”だけに、黄色がかっている。

んで、“しっこ”だけに「刺激臭」がある。

なお、「水には溶けない」、「有機溶剤には溶ける」がある。

繰り返すが、DCIPは、数少ない殺線虫剤のためか、よく出る。“しっこ”だけに、“しっこ”(=DCIP)が線(=センチュウ)を描いて飛ぶ、くらいに憶えると万全だ!

DDVP

DDVPは、別名「ジクロルボス」。登録販売者でおなじみである。用途は、有機リン系の殺虫剤。ただし、現在では使われていない。

油状液体。

最初の「DD」部分に注目して、「DD(駆逐艦の略)に補給する“油の液体”」くらいに憶えるとよい。

そのほかの特徴は、「無色または、淡い黄色」。

「エーテル臭・刺激臭」「水にはあまり溶けない」、「有機溶剤には溶ける」がある。

DEP

DEPは、別名「トリクロルホン」。用途は、有機リン系の殺虫剤。稲のニカメイチュウや、野菜のアブラムシを駆除。

固体(結晶)。

「DEP」部分に注目して、「でっぷり太った白い奴(=固体)」くらいに憶えるとよい。

そのほかの特徴は、「白」。

先も見たように、「でっぷり太った白い奴」で、憶えられるはずだ。

結晶のためか、「水にはよく溶ける」。水に溶ける農薬は少ないので、ピンポイントで覚えること。でっぷり太った白い奴が水で解けている情景をイメージするとすぐ覚える。

中毒時は、「PAM製剤」か「硫酸アトロピン製剤」を用いる。

DMTP

用途は、有機リン系の殺虫剤。

固体(灰白色の結晶)。

「DM(ダメージ)のでかい魚雷(TP=Torpedo)には、灰白の結晶が詰まっている」くらいに憶えるとよい。

そのほかの特徴は、「水には溶けにくい」、「メタノール、アセトンに溶ける」がある。

他のアルファベット系農薬は、「その1」もあります。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者, 毒物劇物取扱者‐実技・性質, 毒物劇物取扱者‐農薬 | 2018年9月16日 1:16 PM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

毒物劇物取扱者の農薬のまとめ‐アルファベット系その1‐EDDP、MPP、BPMC

毒物劇物取扱者試験で問われる農薬系の毒物劇物のうち、アルファベットで表記されるEDDP、MPP、BPMCをまとめました。

使用するテキストや、受験予定の都道府県によっては、傾向が“微妙に”異なってくるので、参考程度にご利用ください。(農薬の出題が著しく少ないところもあります。)

以下に、EDDP、MPP、BPMCのポイントをまとめます。細切れ時間などで消化してみてください。

EDDP

EDDPの用途は、「有機リン系殺虫剤」「防カビ剤」。

液体。

最初の「EDD」部分に注目して、「EDを治すドリンク(Drink=液体)」くらいに憶えるとよい。

そのほかの特徴は、「無色または、淡黄色・淡褐色」、「特異臭」「水にはほとんど溶けない」、「有機溶剤にはよく溶ける」がある。

なお、農薬系の毒物劇物は、水に溶けないものが多い。よって、大雑把に「水に溶けない」と憶え、溶けるものが出てきたら、丁寧に憶えるとよい。

用途だが、「防カビ」と、他にないものなので、よく狙われる。「EDDP=防カビ」と、しっかり覚えること。

ところで、EDとは、男性機能があまり働かない状態のアレである。

MPP

MPPは、別名「フェンチオン」。有機リン系の殺虫剤。

液体。

最初の「MP」部分に注目して、「MP(マジックポイント)の回復する“液”」くらいに憶えるとよい。

そのほかの特徴は、「無色または、淡黄色」、「弱い特異臭」「水には溶けない」、「有機溶剤には溶ける」がある。

BPMC

BPMCは、カーバメイト系の殺虫剤。中毒時は、「硫酸アトロピン製剤」を用いる。

稲のツマグロヨコバイやウンカを駆除する。

固体。

最初の「BP」部分に注目して、「VIPな奴(=固体)」くらいに憶えるとよい。

そのほかの特徴は、「白色、または、淡褐色」がある。

「MC」部分に注目して、「MC(司会者)には、白い奴と褐色な奴がいる」くらいにこじつける。

あと、「水には溶けない」、「有機溶剤には溶ける」がある。

続きは「その2」まで。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者, 毒物劇物取扱者‐実技・性質, 毒物劇物取扱者‐農薬 | 2018年9月16日 1:14 PM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

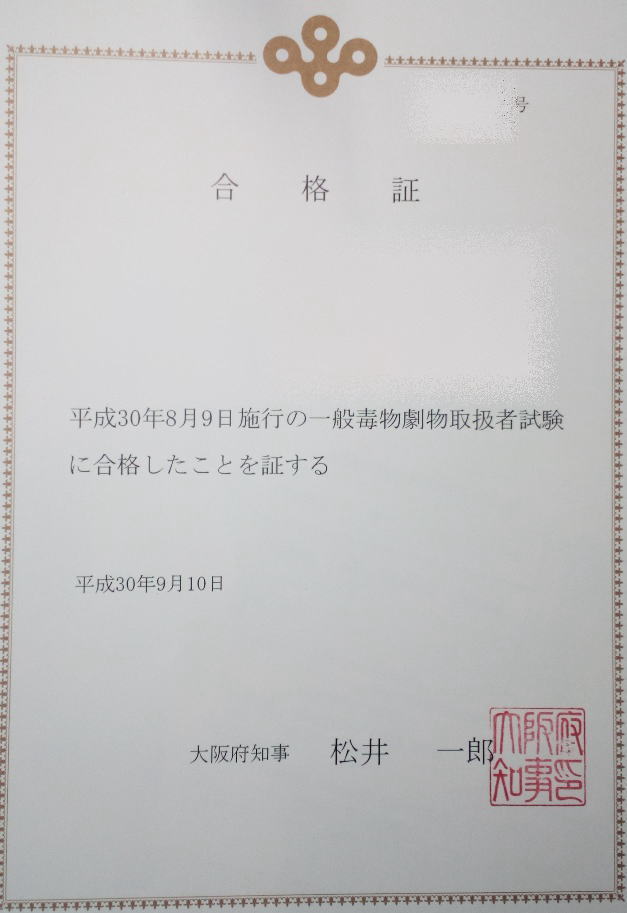

毒物劇物取扱者、合格してました。

毒物劇物取扱者を受けてきました。

以前から気になっていたのですが、「化学」の存在がネックで、遠巻きにしていました。

しかし、近年、危険物取扱者の甲種も取ったし、登録販売者も受かったしで、挑戦してみた次第です。

試験は、例年通りの問題だったので、運よく合格した、といった次第です。

以下、恒例のアレです。

合格発表の日なので、さっそく、公式で確認します。

当方、大阪府での受験だったので、上の画像は大阪府のそれです。どきどきする瞬間です。

“味も素っ気もない”数字の羅列の中から、自分の受験番号を発見して、終了といった塩梅です。

合格証

なお、大阪府では、合格証は、各自で請求します。

このように、切手を張った返信用封筒を送付することになります。

受付期間は、HPだと「4日間」くらいしかないので、必要な人・欲しい人は、即、申し込まねばなりません。

届いた合格証は…、

…で、コピー用紙よりかは、よい紙質でした。受験料「10,500円」が無駄にならずに済みました。

以上、大阪府の毒物劇物取扱者の合格証事情でした。

これで、1つ、片が付きました。

なお、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者 | 2018年9月15日 1:36 PM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |