一般用電気工作物(600V)の憶え方:第2種電気工事士の筆記・法令-電気事業法

一般用電気工作物とは、電気事業者から600V以下の低圧で受電している設備です。

第2種電気工事士ができる工事は、『一般用電気工作物』のみのため、当該定義が、配偶者の小言くらいに、よく出る論点となっています。

試験では、「600V以下」のところがよく出ます。

以下、その憶え方です。

憶え方

筆記試験では、「600V以下」の数字がよく出ますが、憶え方は超簡単です。

一般用電気工作物→『いっぱんようでんきこうさくぶつ』

いっぱんようでんきこうさくぶつ→『いっぱんよう』

いっぱんよう→『い・っ・ぱ・ん・よ・う』

…もうおわかりですね。

「い」・・・1

「っ」・・・2

「ぱ」・・・3

「ん」・・・4

「よ」・・・5

「う」・・・6

『いっぱんよう』は、6文字ですので、「6」00Vと憶えます。

一般用電気工作物は、『いっぱんよう』の6文字で、600V以下、ってな寸法です。

文字数を数えるだけで、電気事業法の最重要数字の「600V」が憶えられます。

単位に注意

なお、600V「以下」ですので、注意してください。

600Vで受電するものは、一般用電気工作物に含まれます。

以下は、「数字を含む」からです。

「以下」とか「超」の使い分けは、アレレとなることが多いので、「法律用語のコツ:以下・以上・未満・超える」でご確認ください。

| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記・法令 | 2016年2月26日 11:54 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

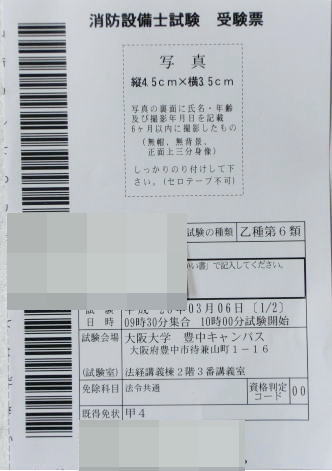

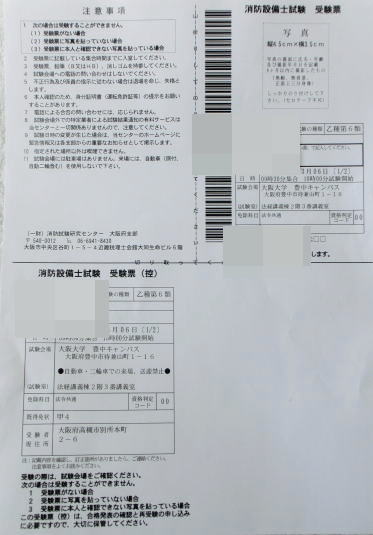

危険物取扱者や消防設備士を電子申請した際の受験票のダウンロード(保存)と印刷について

上が、電子申請版受験票です。

ハガキの受験票と比べるとペラペラで、配偶者のように頼りないです。

さて、危険物取扱者や消防設備士を電子申請すると、試験の2週間前あたりに、件名が「消防設備士試験インターネット受験申請者の受験票ダウンロードについて(通知)」ってな感じのメールが届きます。

届かない場合は、2~3日様子を見て、それでも届かないなら、試験主催者に一報します。

さて、普通にダウンロードして印刷をすればいいのですが、メモ的なことを記したいと思います。

まず、試験主催者から送られてくるメールには、ダウンロード先のURLがあるので、そこをクリックします。

で、当該画面にて、「電子申請受付番号」と「氏名」と「誕生日」を入力すれば、ダウンロード画面に進み、ダウンロードできる状態となります。

で、ダウロードのボタンをクリックすれば、自身の名前と受験番号とが記入された受験票の『PDF』が表示されます。

で、当該PDFファイルを、印刷すればよい、ってな塩梅です。

下の画像は、受験票のPDFを「A4」で印刷したものです。

念のため、PDFの保存方法を

大丈夫とは思いますが、当該ブラウザの画面いっぱいのPDF受験票の保存方法を記しておきます。

保存方法には、おおまかに「2通り」あって…、

①当該画面にマウスをしばらく置く。

②すると、下記画像のようなアイコン群が出てくる。

③そこで、左端のフロッピーディスクのアイコンをクリックする。

④で、適当なフォルダに保存、という次第です。

なお、言うまでもありませんが、当該アイコン群のプリンターのアイコンをクリックすれば、プリンターから直に印刷できます。

もうひとつのやり方はカンタンで…、

①ブラウザの「ファイル」をクリックして…、

②「名前を付けて保存」で保存します。

そうすっと、ファイル形式がPDFで、保存できるかと思います。

念のために、PDF画面からの受験票・保存方法でした。

次に、印刷の大きさです。

受験票は、A4で印刷する

当該PDFは、「A4」サイズで印刷します。

官公署の書類はB5が多かった時代があるため、「B5」かなと思われる人もおられるかと思いますが、時代は「A4」です。

サイズを間違えると写真を貼るところの大きさが違ってくるので、注意です。

プリンターがない人はコンビニで

家にプリンターがない人もおられるでしょう。わたしも「プリンター無用派」です。

家にプリンターのない人は、USBメモリなどに受験票のPDFを保存し、コンビニのコピー機で印刷するとよいでしょう。

なお、コンビニのコピー機には、高機能なのとそうでないのとがあって、USBメモリ等々のメディアからコピーのできない機種もあるので、注意してください。

個人的には、セブンイレブンには、高機能なコピー機があると思います。わたしはいつも、近所のセブンイレブンでやってます。

何度でもダウンロードは可能

PDFの受験票は、いくらでもダウンロードできるようです。

わたしは試しに3回ほど、ダウンロードしてみましたが、可能でした。

制限が設けられているかどうかは不明ですが、端的に言うと、「1~2回、失敗しても大丈夫」なので、心安く作業をしてください。

以上、危険物取扱者や消防設備士を電子申請した際の受験票一連のメモでした。

なお、超蛇足ですが、試験会場には、糊とはさみのセットが、たいがい置いてあります。

家では、大まかな作業だけを、たとえば、写真の準備や署名だけを済ませて、残る山折りとか糊付けとかは、試験会場でやるといいでしょう。

なお、勉強方法等は、危険物取扱者なら、「乙種4類の独学」や「乙4のテキスト・問題集」を…、

消防設備士なら「消防設備士甲種4類(乙種4類)の独学」や「消防設備士甲種4類(乙種4類)教材レビュー」を参考ください。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物取扱者, 消防設備士 | 2016年2月25日 9:26 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

ネット代・電話代が合算「2,922円」まで下がり、おもわず笑った「OCN モバイル ONE」顛末

下の画像は、当方にメールされたネット・電話代の請求書なのですが…、

ご請求額は、「5,844円」となっています。

数字だけを見ると、普通?と思うでしょう。

しかし、当該数字は、11月と12月「2か月」分の、ネット代・電話代の請求額なのです。

つまり、ネットと電話に、1ヶ月あたり「2,922円」しか掛かっていない、という塩梅です。(請求額が3,000円を切っていると、請求は2ヶ月に1回になります。)

OCNから請求書が来るたびに、ハハっと乾いた笑いが出ます。

「切り替え記」でも述べたように、わたしは、携帯電話と固定電話とADSLを、一気に「OCN モバイル ONE」に切り替えたのですが、ネット代と電話代の月「8,000円」が、1ヶ月あたり「2,922円」となり、1ヶ月で「5,000円」近く浮くようになったのです。

「私のスマホ代・・・高すぎ!?月額972円(税込)からLTE高速通信が使える「OCN モバイル ONE」 ![]() 」の広告文句は、伊達じゃないです。

」の広告文句は、伊達じゃないです。

うん、高すぎた、です。

なお当該「2,922円」は、「音声通話SIM・3Gプランに追加SIM2枚分、プラス通話料」なので、単体利用だと、さらに下がるはずです。

切替え費用「30,000円」は、半年で回収

かつては、ネット代と電話代で「8,000円」前後を支払っていましたが、先述の通り、1ヶ月あたり「2,922円」になったので、1ヶ月で「5,000円」浮くことになりました。

「OCN モバイル ONE」への切り替えに掛かった費用は、初期費用(SIM発行代※)とSIMフリー・スマホの本体代金、電話番号移転のMNP等々で、全部で「30,000円前後」かかりました。

で、切り替えから半年経ったので、「5,000円×6ヶ月」で、当該切り替えに要した「30,000円」は、月々浮いた分で「回収できた」という塩梅です。

(※公式の初期費用「3,000円」は、最安のアマゾンでSIMカードを買うので、「1,500円前後」となります。)

もう半年で取替え費用も捻出

次の問題は、Wifiルーターの代わりにもなっている、スマホの寿命です。

いつかは壊れるので、新しい機体の費用を、今のうちに見積もっておかねばなりません。

新機種を同じように「30,000円」と見ておくと、わたしのケースでは、「30,000÷5,000」の6ヶ月で、新しいスマホの予算を捻出できることになります。

もうそろそろで、月々浮いた分で、「機種変更予算」を捻出、という塩梅です。

1年利用で完全プラス

このように、わたしのケースでは、1年の利用で、初期の取替え費用の回収と、次のスマホ本体代が捻出できたという次第です。

端的に言うと、収支は、完全に「プラス」です。

わたしの切り替えケースでは、「私のスマホ代・・・高すぎ!?月額972円(税込)からLTE高速通信が使える「OCN モバイル ONE」 ![]() 」の広告文句がドンピシャに当たった、という塩梅です。

」の広告文句がドンピシャに当たった、という塩梅です。

ホント、高すぎた、です。

高速と低速を切り替えれば、わたしの用途ではネットに支障はないし、電話の通話状態も普通、IP電話は仕事には使えないがプライベートには十分で、一口で言うと、「OCN モバイル ONE」を「このまま続けるだろうな」です。

7~8年間、毎月8,000円から10,000円の通信費を払っていましたが、ホント、なんだったんだろうと思います。

2ヶ月に1度、「NTT コミュニケーションズ 5,984」と記帳されるのを見て、つくづく、払い過ぎていたなー、と思います。

電話やネットのヘビーユーザーでないなら、「OCN モバイル ONE ![]() 」の切替をお勧めします。笑っちゃいます。

」の切替をお勧めします。笑っちゃいます。

わたしみたいにすべてを変えなくてもいいので、PC回線の切り替えだけでも、検討に値すると思います。通帳や請求書を見るたびに「ハハ」と笑えてきます。

| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: ocnモバイルone | 2016年2月10日 10:14 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |