原価分類‐建設業経理士2級の理論対策

結論から言うと、「原価分類」は、試験直前にド暗記する、といった次第です。

当該「原価分類」は、建設業経理士2級の理論問題のなかでも、「難」に分類されます。

というのも、会計バカのクソ理屈のオンパレードだからです。

読めば読むほどにわからなくなってくるので、試験対策としては、「憶えやすいところから、丸暗記する。○○と来たら××」です。

問題の強度は低く、「単に憶えていたら点になる」のがほとんどなので、ブックマークにでも入れておいて、通勤・通学の際に、消化してください。

なお、作業自体は単調な「暗記」なので、本試験の2~3日からやっても間に合います。

変動費・固定費と来たら・・・

先述したように、「原価分類」は、「丸暗記」で凌ぎます。

当該論点で、まだしも手を付けやすいのが「操業度との関連性分類」です。

理屈を追っても無駄なので…、

「変動費・固定費」という文言が、問題文中に出現したら、「操業度との関連性分類」を選びます。

変動費は「たくさんならたくさん、少しなら少し」なので、語感的に、「操業度」とつながりやすいです。

当該「変動費・固定費」→「操業度うんぬん」が、一番頭に入りやすいところなので、まずはここから憶えましょう。

直接費・間接費と来たら・・・

次に頭に入れやすいのは、なじみのある「直接費・間接費」です。

「直接費・間接費」という文言が、問題文中に出たら、「計算対象との関連性分類」を選びます。

日本語として「対象」は、“何でも入ってしまう”言葉のため、実にとらえどころのないものです。

「計算」も、これまた茫漠として、考えるほど???です。

んなもんで、そっくりそのまま「変動費・固定費」→「計算対象うんぬん」で頭に入れます。

「ヘンドウヒ・コテイヒ→ケイサンタイショウ」と、通勤・通学時にブツブツ唱えて、あなたの周りにだけ空間が生まれてください。

材料費・労務費と来たら・・・

お馴染みの「材料費」「労務費」「外注費」「経費」の文言を見つけたら、「発生形態別分類」を選びます。

「材料費」や「労務費」とかが、原価の「発生形態」なのでしょうが、チンプンカンプンです。

暗記で凌ぎましょう。

なお、「形態別」という文言は、理論の「原価計算の種類」で「形態別原価計算」という文言で、「材料費」等に絡んで出題されるので、一緒に押さえるとオトクです。

参考:工事原価計算の種類

原価を工事種類別と来たら・・・

最もわかりにくい分類だったので、ガチ暗記で凌ぎました。

「原価を工事種類別に区分する云々と来たら、作業機能別分類を選ぶ」ってな次第です。

“そういうもの”として、ざっくり丸暗記です。

まとめ

当該「原価分類」は、本当にややこしいです。

「わかるようでわからない、しっくりこない」言葉のオンパレードで、ほとほと疲れます。

試験勉強では、先に見たように「○○と来たら、××」という風にガチ暗記で凌ぎます。

そして、本試験では、いっぺんに、または、順繰りに解こうとせず、「まだしもわかる分類」から、消化していくようにしてください。

わたしは、まず「変動費・固定費と来たら、操業度うんぬん」から、選択肢を潰していきました。こうすると消去法で取れる可能性が上がるからです。

原価分類は、「考えれば考えるほど???」な論点なので、ざっくり済ませてください。

人はもっと他のことを、たとえば、配偶者のウエストの変移などを、知るべきですし知るべきではないかもしれません。

なお、建設業経理士2級の独学については「建設業経理士2級の独学」を…、

独学向け教材については、「教材レビュー」を参考ください。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 建設業経理士, 建設業経理士2級-理論 | 2017年2月28日 4:00 PM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

工事原価計算の種類‐建設業経理士2級の理論対策

建設業経理士2級の理論問題に、「○○は、何ていう原価計算か?」という「工事原価計算の種類」なる論点があります。

当該論点は、簿記2級取得者なら、目をつぶってでも解けるのですが、そうでないと結構きつい問題です。

最初にコツを言うと、「第3問・第4問の過去問演習と、いっしょにする」です。

以下に、ざっと試験対策を述べているので、配偶者の目を盗んで、お目汚しください。

個別原価計算

建設業では、一般的に「個別原価計算」が採られています。

受注した工事別に原価を計算する次第です。

第3問・第4問を解く際、「工事A」「工事B」ごとに、費用を計算する問題に遭遇したはずです。

「こういう、工事ごとに集計するのが計算形式が、個別原価計算なのねー」と意識するとよいでしょう。

まあ会計的なことを言うと、「個別原価計算」なのは建設業くらいという次第で、個別原価計算は、製造業ではほとんど見られない原価計算です。

ハンドメイドの一品作りのメーカーなら、個別原価計算を採用してるかもしれませんが、大量生産を前提とした製造業には不適当な計算となっています。

反対にいうと、建設業会計の最たる特徴は「個別原価計算」なのです。んなもんで、建設業経理士の試験に出る、といった塩梅です。

形態別原価計算

あまり馴染みのない「形態別」という言葉が入っているので、苦手な人が多いと思います。

しかし、お得感のある論点ではあります。

というのも、「建設業経理士2級理論‐原価分類」でも述べているように、「形態別分類」といっしょくたに憶えればいいからです。

かいつまんでいうと、「材料費」「労務費」「外注費」「経費」と来たら、「形態別」です。

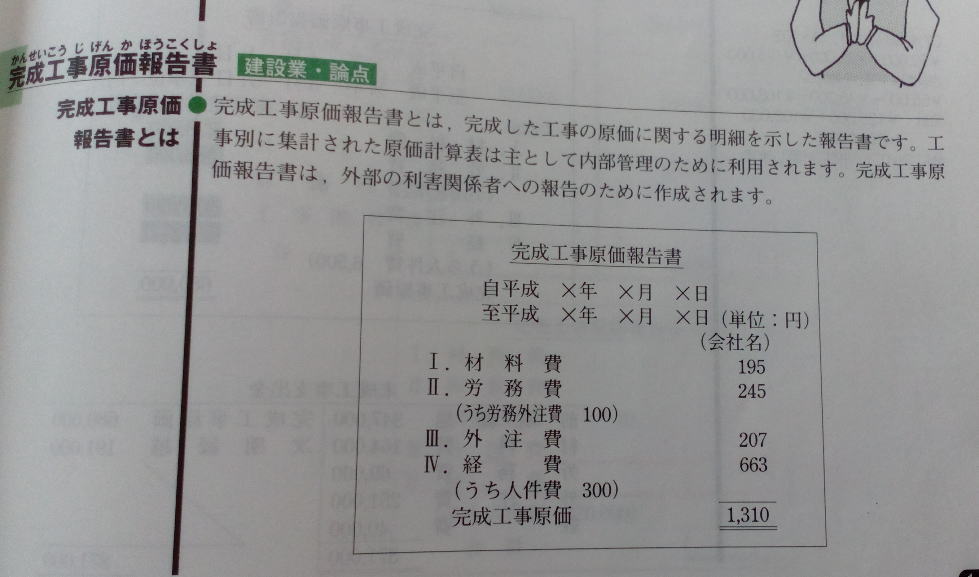

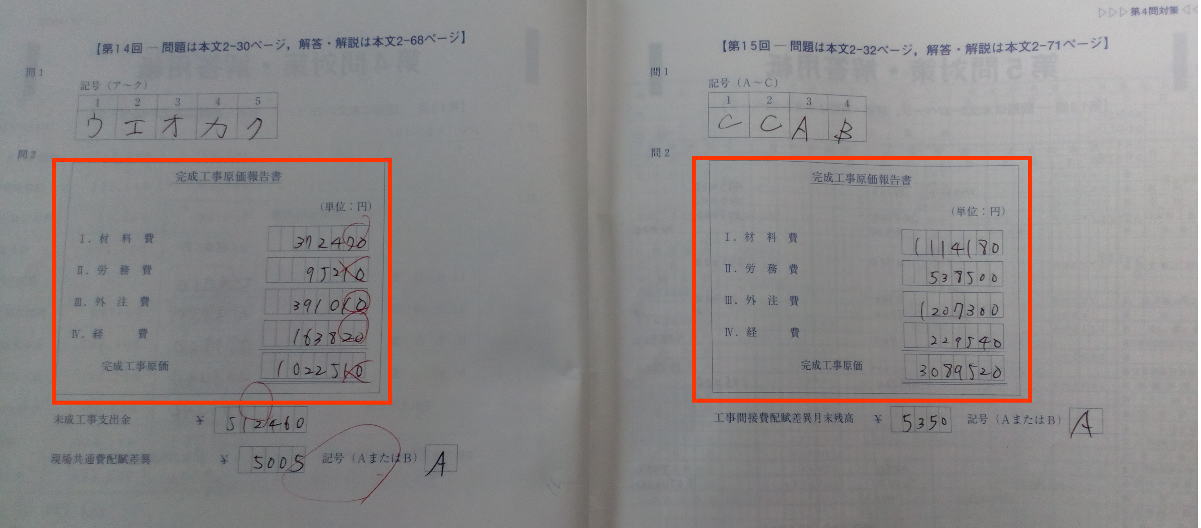

さて、試験対策ですが、第3問か第4問で遭遇する「完成工事原価報告書」を思い起こすと、さっくり頭に残ります。

こういう奴でしたよね。

当該問題では、原価を、「材料費」「労務費」「外注費」「経費」ごとに集計したはずです。

「あー、材料費、労務費、外注費といった形で計算するのが、“形態別”原価計算なのねー」と、第3問か第4問の演習の際に意識付けると、すんなり頭に入ります。

後は、言葉の問題

残るのは、「事前原価計算」と「総原価計算」です。

まず、すぐわかる「事前原価計算」から消化しましょう。

文言の「事前」がキーです。

あなたが工務店なら、請負価格を無視して工事なり建築を受注するでしょうか?しないですね。前もって、利益が出るか足が出ないかを“計算”するはずです。無謀なしくじりは、配偶者選びで懲りたはずです。

「工事を適正な価格で受注できるか否かを判断するための原価計算」が、当該「事前原価計算」です。

漢字がいっぱいで頭痛がしますが、よく読めば、「事前原価計算」を選べるはずです。

次に「総原価計算」ですが、言葉に注意です。

当該「総原価計算」は、フェイクのひっかけ選択肢として、「総合原価計算」という選択肢が出てくる公算が「大」です。

簿記2級で工業簿記・原価計算を勉強したことのある人なら、「総合原価計算」が何か、耳から油状液体が染み出るほどやったのでわかっているでしょうが、2級のない人は、「総?総合?」となるはずです。

試験対策は、「ひっかけを意識して、丁寧に憶える。」です。

「工事原価に販売費や販管費などを含める計算」は、「総原価計算」です。「総」だけです。「総合」ではありません。

なお、「総合原価計算」とは、ロット数の多い製造業で採用される原価計算です。総合原価計算は、簿記2級で楽しんでください。

まとめ

当該論点は、傾向が変わらなければ、きちんと勉強すれば8点(満点)は取れます。

まあ、ひとまず、ド定番の「個別原価計算」と「発生形態別原価計算」を押さえておけば、致命的な失点は避けられるはずです。

ぶっちゃけ、理論問題はあまり配点がない(2点×4問の計8点)ので、少しばかり間違えても、他の計算問題でいくらでもカバーができます。

理論に一生懸命になるよりも、計算問題に習熟する方が合格に貢献するでしょう。

作業自体は暗記なので、本試験の直前2~3日前くらいから、本腰を入れたら大丈夫です。

なお、建設業経理士2級の独学については「建設業経理士2級の独学」を…、

独学向け教材については、「教材レビュー」を参考ください。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 建設業経理士, 建設業経理士2級-理論 | 2017年2月28日 3:51 PM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

工事原価・非工事原価‐建設業経理士2級の理論対策

建設業経理士2級の理論問題には、「工事原価・非工事原価」という少し「難」な論点があります。

「ある費用」が「工事原価に該当するか否か」が問われるのですが、当該論点は財務諸表の知識がないと厳しいです。

簿記2級のある人なら(さんざん苦しめられたので)、当該論点は問題ありません。

しかし、2級を持っていないと、実にわかりにくい論点です。

試験対策は、「できるところだけ」です。どうにもアレだったら、「ド暗記事項」だけ頭に叩き込んでおきましょう。

これだけで1~2問取れる

細かいことは置いといて、「正確ではないが、こういう感じで見ておけば、1~2問は取れる」理屈を紹介します。

「完成工事原価報告書」関係の費用は、「工事原価」にします。

「販売費および一般管理費」関係の費用の費用は、「総原価に含め、期間費用として処理」にします。

上記以外は、「非原価」にします。

たとえば、完成工事原価報告書に記載する、労務費や材料費、外注費は、「工事原価」となる、といった次第です。

たとえば、本社の電気代や水道代は、「販売費および一般管理費」に計上するので、「総原価に含め、期間費用として処理」する、といった塩梅です。

たとえば、有価証券の売却損や評価損は、「完成工事原価報告書」と「販売費および一般管理費」に絡んでこないので、「非原価」とする、といった次第です。

なかには、上記やり方では処理できないものがありますが、だいたいは“合って”います。

完全解答を目指している人には勧めませんが、財務諸表をよく知らないので失点は覚悟の上、1~2問(2~4点)取れたら御の字だという人は、上記やり口で凌いでください。

これだけの知識でも、1問(2点)は取れるようになります。

試験対策は暗記

先述したように、財務諸表の素養がないと、きちんと解けません。

かといって、今から、「財務諸表入門」などという本を買っても時間の無駄です。財務系の入門書は、配偶者の手引書と同じくらい、少しもわからないからです。

ですから、「よくわからない」ときは、ガチ暗記で凌いでください。

これから述べる5つは「非原価」、と丸覚えしておけば、1~2問は取れるはずです。

なお、長ったらしい語句が多いので、以下、「完成工事原価報告書」は「報告書」に、「販売費および一般管理費」は「販管費」と略します。

・税金(法人税など)・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。(※)

・支払利息・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。

・手形売却損・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。

・有価証券関係・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。

・災害損失・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。

(※)なお、「税金」の一部には、租税公課として「販管費」に入れる税金もあります。印紙税とかですが、まあ、試験には出ないとは思います。「税金」は「非原価」と憶えておいて支障はありません。もしこんな問題が出たら、バーカバーカと出題者を毒づいてください。

少し注意

・経営に関係しない資産の管理費等・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。

「経営に関係しない資産の管理費等」とは、投資目的の不動産や動産、有価証券、そのほかに、長年未稼働の設備などです。

これら「工事」に貢献しない費用を「原価」に含めちゃうと、数字が正確ではなくなるため、「非原価」として処理されます。

まあ出ないけど押さえ

・寄付金・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。

・配当金の支払い・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。

・訴訟費用・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。

少しだけ応用

試験にはまず出ないでしょうが、念のため。

「異常な仕損・異常な減損・異常な棚卸減耗」は、「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」です。

たとえば、材料の木にシロアリが大発生して全部おしゃかになったとかの、偶発的で非日常的な損は、「非原価」となります。特別損失扱いです。

しかし、通常の「仕損・減損・棚卸減耗」は、「非原価」ではないので注意が必要です。

なお、通常の「仕損・減損・棚卸減耗」の処理(工事原価or販管費)は、問題に指定があるはずです。(厳密に決まっていないのです。)

本試験事情

本試験では、迷彩がかかったものがでるので、難です。

たとえば、「使用してきた工事用機械の売却損」です。

工事用との文言があるので、「工事原価」と考えがちです。

しかし、機械の売却は、よくあることではありません。ブルドーザーと食パンの購入頻度を比べてみてください。ですから、「工事原価」ではなく、「非原価」とします。

次の例題ですが、「材料倉庫用の土地取得のための借入金の利息」です。

これまた、「工事」に絡む「材料」という文言があるため、「工事原価」と考えがちです。

しかし、工事用のための借金とはいえ、「利息」は利息なので、「非原価」です。

端的に言うと、出題者は、敢えて「工事」という文言を使うことで、受験生を惑わしにかかっている、といった寸法です。

よくよく問題文を読んで、(工事と書いてるが、工事と“直に”関係ないジャンと、ご判断ください。

まとめ

ぶっちゃけて言うと、わからないのは仕方がなく、深追いは禁物です。

わたしは簿記2級があったので、サクサクと、焼き立てスフレのように消化しましたが、もし、「簿記2級のないとき」の往時に、当該論点に遭遇したら絶望したことでしょう。

正直、当該「工事原価・非原価」の論点は、「半分取れたらいい」です。

本試験では、かなり迷彩の入った問題が出るため、よく勉強していても、そこそこ難しいです。

完全解答はあきらめて、他に活路を見出す方が、精神的に楽なはずです。

本試験で遭遇したら、運が悪かったなと思って、他の問題でカバーするよう勤めてください。

なお、建設業経理士2級の独学については「建設業経理士2級の独学」を…、

独学向け教材については、「教材レビュー」を参考ください。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 建設業経理士, 建設業経理士2級-理論 | 2017年2月27日 10:58 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |