OCN モバイル ONEのUSB端末の使い勝手

OCN モバイル ONEは、SIMカードをUSB端末に挿して使うこともできます。

上の画像は、当方が利用している「L-03F」。

クアッドバンド対応なので、電波状況はすこぶる良好です。

で、下のが、サブ機の「L-02A」。

3Gのみの機種ながらも、低速モードとは実に相性がよく、これまた、よく使っています。先の「L-03F」同様、電波状況は「良い」です。

OCN モバイル ONEをUSB端末で使うときの勝手次第を以下に述べます。

参照:L-03Fのバンド数

参照:L-02Aのバンド数

メリット

これら、USB端末のメリットは、以下の通り。

充電しなくてよい

USB端末は、PCから給電されるので、充電の手間がない。

逆を言うと、WIFIルーターやスマホは、定期的な充電という手間を食う。

そうしないと、使おうと思ったらバッテリーが切れていることがあるからだ。

使おうと思ってバッテリが切れていると、“ものすごくイラっ”とする。

先述のように、USB端末はPC給電なので、充電の有無を考える必要がない。

差し込んだら、その存在を忘れられる、というのは、日常使いでかなり大きい。

信頼できる

USB端末は、機能が「通信のみに特化」しているためか、スマホと比べると構造がシンプルなためか、通信トラブルが少ない。

当方のケースだと、スマホのテザリングだと安定しないのに、USB端末だとガチガチに安定することが多々あった。

上述の「L-02A」は3Gだけしか使えないが、5~6時間繋げっぱなし、ダウンロードしっぱなしでも、途中で途切れることなく、全然繋がっている。

個人的に一番信頼している通信端末は、USB端末で、WindowsUPdateは、当該USB端末から行うことが多い。

デメリット

USB端末には、以下のような4つのデメリットがある。

USBの差込口が必須

その名の通り、「USB端末」なので、USBの差込口がないと使えない。

だから、スマホでは使えず、主にPCかタブレットでの利用となる。

汎用性が低く、用途が制限されるのは、大きい。

人気がないのもよくわかる。

数が少ない。価格が滅茶苦茶。

次に、機種の「数」と、流通している「絶対数」が少ないので、選ぶ際の選択肢が限られてくる。

USB端末は、基本的には、LG製のものしかないため、他メーカーが進出しているスマホやWifiルーターと比べ、品数の絶対数が少ない。

ちなみに、なぜ「数」を強調するのかと言うと、流通数が少ないと、値段が『意味不明なほど非合理』になるからである。

このページを書いている時点での話であるが…、

当方が中古「980円」で買った「L-02A」は、中古で「3,000円」近くなっている。

新品だと7,000円近くなり、全く値段のつけ方がわからない。

言うまでもないが、3Gのみしか対応していない当該USB端末に、数千円の価値はない。7000円も出すなら格安スマホを買うべきである。

さらに、価格のわからなさを言うと、クアッドバンド(※)対応の「L-03F」が、未使用品で「7,480円」となっている。

クアッドバンドとは、OCN モバイル ONEの周波数帯域のほとんどと合致した機体のことで、まず、繋がるであろう機体である。

それなのに、下位機種のL-03Dが7,000円前後と、そう変わらない価格となっていて、本当に値段のつけ方がよくわからない。

USB端末は、流通数が少ないためか、足元を見た“極端な値付けがなされる”傾向にある。

買うときは、注意が必要である。探せば安いところはきっとあるはずだ。

下調べがメンドウ

次に、下調べが少々、メンドクサイ。

OCN モバイル ONE対応のUSB端末は、LTEが使えなかったり、LTE利用可能でも絶妙に周波数帯域が少なかったりするので、下調べがいるのである。

たとえば、「L-03D」はLTE高速通信は可能であるが、800mHz帯には未対応なので、当該バンドに繋がらない可能性がある。

参考:L-03DとOcnモバイルOneのバンド数(周波数帯)対応表

このように、買う前に下調べをしておかないと、最悪、繋がらないおそれがある。

PCのみの欠点

次の欠点は、USB端末をPCで利用する際の欠点である。

PCだと、専用のアプリがないので、高速・低速の切り替えが手間である。

一度、OCNの自分のアカウントにログインしないといけないからで、認証等がメンドクサイ。

この点、スマホだと、専用の切り替えアプリがあるので、ほとんど手間がかからない。

後継機が絶望的

USB端末は、固定の据置PCには抜群の相性を誇るが、それ以外には、勝手がよくない。

そのためか、後継機があまり出ない、というのが実情である。

最後に出たのは、2014年5月発売の「L-03F」ではないだろうか。

敢えての欠点-ソフトが古臭くてメンドウ

最後に、“敢えて”の欠点を言うと、ソフトの「設計思想が古いとき」があって、接続がカッタルイときがある。

当方が愛用中の「L-02A」であるが、ネットに繋げるには、4手間かかる。

…専用のソフトを立ち上げる→ソフトが立ち上がるまで待つ→インターネット接続ボタンをクリック→ネットに繋がるまで待つ→ネット可能…

…てな塩梅で、それぞれに3~5秒ほどかかるので、1回1回は数十秒でも、毎日・毎回となると多少、ウザイ。

とはいえ、当該デメリットは、無視できるデメリットではある。

まとめ

結論から言うと、USB端末は、PCメインの利用に最適で、とりわけ、据置のPCには、抜群の相性である。

据え置きPCなら、全く文句はない。

であるから、据置機以外の用途なら、避けるべきである。

出先のノートPCくらいなら使えるが、USB端末が出っ張るので、使い勝手は、Wifiルーターやスマホに比べて、かなり落ちる。

当方のデスクトップPCには、USB端末が刺さっている。ホント、充電を気にしなくていいので、楽である。

ちなみに、わたしは、出先でノートPCを使うときは、残念ながら、スマホでテザリングして、ネットに繋げている。

なお、スマホやWifiルーターも、USBに差し込んで給電すればいいのだが、そうすると、常に充電される状態になり、バッテリー劣化が早い、とのことである。

こうした理由からも、『据置の固定PC』に使うなら、USB端末である。

サービス概要:OCN モバイル ONE

![]()

| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: ocnモバイルone | 2016年7月6日 9:30 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

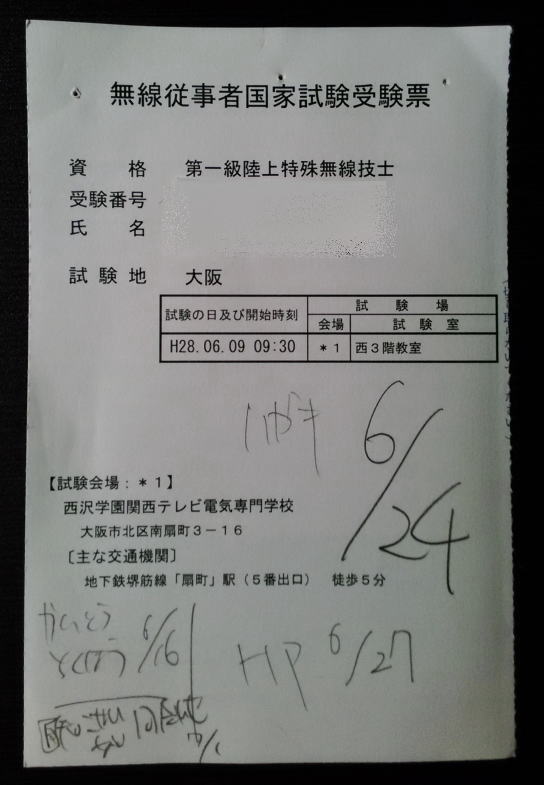

1級陸上特殊無線技士(1陸特)の受験票に合否日時をメモするときは綺麗な字で

端的に結論を言うと、「受験票に、合否日時をメモするときは、人に見られてもよい綺麗な字で書く」です。

1級陸上特殊無線技士(1陸特)の本試験は、「3時間」が設けられています。

しかし、勉強をした人なら、まず、当該3時間は、余ります。

多くの人が、本試験開始後、一定の時間が経過すると可能になる「途中退室」で、帰っていきました。

わたしも、3回ほど見直しをして、本試験を途中退室したのですが、その際、顔から火が出るほど恥ずかしい思いをしたので、以下、注意を示唆しておきます。

合否発表の日時は口頭

試験開始前に、試験官から、受験上の注意事項のほかに、『合格発表についての仔細』が口頭で述べられます。

なぜ、「口頭」のところを強調しているかというと、公式の試験情報には、「合格発表の日時」が記載されていないからです。

1陸特は、単独の願書等がなく、「PDF」で、他の試験とまとめて、試験の日時や試験科目等々が公開されています。

しかし、合否について、「いつ、どこで、どう」通知なり発表なりするかの記載は、「ない」のです。

上記PDFは、わたしが受験したときのものですが、申し込みについての記載はあるが、発表についての記載がないという次第です。

まあ、「探せば、公式のどこぞに載っている」のでしょうが、探さないといけないため、多数の受験生は、合否の発表について、「知りにくく」なっているという塩梅です。

で、試験官の説明を聞いているときに、(あー、合否をいつ発表するか、知らんかった)と気付き、慌ててメモしようとしたのですが、スマホはしまっているし、手軽なメモ用紙もないしで、書ける「紙」が受験票しかなかったのでした。

で、受験票に、メモした次第です。

当該受験票ですが、試験前に片付けるように指示があります。(なお、試験時には、写真を貼った「受験整理票だけを出すように指定されます。だから、受験票はカバンにしまうのです。)

ゆえに、わたしは、「メモ用紙に代用できる」と考えたわけです。

ゆえに、先の画像のように、滅茶苦茶な、“自分だけが知ればいいから”的な字で、メモってしまったわけです。

こんな罠があるとは…顔から火が出る

途中退室する場合、答案に受験番号等が記入されているかどうか、試験官によってチェックが入ります。

その際、「受験票」を提示するように、言われます。

わたしの場合、上の画像のような、殴り書きのされた受験票を提示する羽目になった、という塩梅です。

…まあ、恥ずかしかったですな。

まさか、人に見せるなんて、微塵も思いませんでしたよ。

グチャグチャな心を見透かされた恥ずかしさを味わいつつ、退室した次第です。

受験票に、合否日時をメモする方は、見られてもいいきれいな字で、メモしましょう。

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 陸上特殊無線技士, 1陸特 | 2016年7月5日 10:14 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

1級陸上特殊無線技士(1陸特)、合格してました。

1級陸上特殊無線技士(1陸特)の合否が発表されて、次いで、試験結果が郵送されてきました。

葉書の結果から知ったので、恒例のアレは、「無線従事者国家試験結果通知書」から。

1陸特に合格すると、上記のような結果が記載された葉書が送られてくる、といった塩梅です。

「“合格”おめでとうございます!」という文言が、何気に個人的にはツボでした。

免許証の発行に関しては、葉書では説明できない分量だから、当該通知書には記載できない→「もう片方の空白を何で埋めようか?」と、法人の職員が数人、頭を捻った結果、「おめでとう」でいいのでは?→上長の決済→実施だったのかな?と思いました。

文面からは、心からの祝福を感じません。

典型的な、「埋め文句」であり、そして、「事務的なだなあ」と思いました。

なお、上記画像には、「免許証発行の詳細は裏面」とありますが、都道府県ごとの無線協会の住所が載っているだけです。

暇なのでホームページでも確認する

次に、おなじみの、ホームページでの合格の確認です。

合格発表のページに飛びます。

このときばかりは、結果がわかっていても、ドキドキ+ウキウキするものです。

無線従事者試験はたくさんあるので、「1陸特」を探すだけで一苦労です。

自分の受験番号の上3つの数字のページに飛びます。

該当3ケタの番号のページに飛ぶと…、

PDFで結果が表示されます。

氏名や受験番号、申込時の電話番号や誕生日等を入力せず、クリック即表示でした。

…公式のHPでも、合格を確認、ってな次第です。

思い思われ

改めて、合格の通知書や発表を見ると、「よくぞまあ、受かったなあ」という思いが強いです。

まあ、基本、「運」で受かりました。

自己採点で、無線工学は「20問正解」で、法規は「11問正解」取れていましたが、試験前に見ていた小冊子が、ドンピシャで当たったので、無線工学に正解を数問、上乗せできたのが大きかったです。

正直、文系ド素人は、1陸特を安易に受験しない方が賢明かと思います。

他のページでも述べていますが、もし落ちていたら、再挑戦することはなかったです。そのくらいに、苦戦した1陸特でした。

なお、1陸特の勉強方法等は「1陸特の独学」を…、

| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 陸上特殊無線技士, 1陸特 | 2016年6月30日 11:13 AM |

| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |