第24回‐総合問題 過去問(H30/9実施)

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本問は『精算表』の問題。第24回試験の第5問‐総合問題の難易度は「ふつう」。本ページでは、設問の6から10を掲載しています。仕訳は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。が、設問9のように、“過去問演習していないと絶対にわからない”ものもあるので、必ず、チェックをしておいてください。

第5問‐精算表:設問7~10

◇問題◇

◇解答用紙◇

(クリックして拡大。)

解説

本ページは、設問7から10までです。

なお、「設問1~3はこちら」です。

「設問4~6はこちら」です。

んで、「答えはこちら」です。

設問7

退職給付引当金の処理です。

問題文には、「退職給付引当金については、期末自己都合要支給額を計上している。前期末の自己都合要支給額は¥250,000(管理部門¥85,000 施工部門¥165,000)で、当期末は¥280,000(管理部門¥97,000 施工部門¥183,000)であった。なお、当期中に管理部門から退職者が発生しその退職金¥3,000 の支払いは退職給付引当金で処理されている。」とあります。

問題文をよく読む必要があります。

「前期末の自己都合要支給額は¥250,000(管理部門¥85,000 施工部門¥165,000)」のところですが、要は、退職給付引当金が前期末には、「\250,000」計上されていた、ってな寸法です。

んで、です。「なお書き」を読むと、「当期中に管理部門から退職者が発生しその退職金¥3,000 の支払いは退職給付引当金で処理されている」とあります。

ほいで、解答用紙を見ると…、

…と、決算整理前の退職給付引当金は、「250,000‐3,000」の「247,000」が計上されている事がわかります。

要は、期中に…、

借方:退職給付引当金 3,000

貸方:現金 3,000

…という仕訳が切られていた、ってな寸法です。

んで、当該\3,000円は、「管理部門の退職者」によるものです。

前期期末の引当金「¥250,000」の内訳は、「管理部門¥85,000 施工部門¥165,000」となっています。

管理部門の退職者が出たわけですから、管理部門の退職給付引当金は、85000から3000を引いて、「¥82,000」となります。

よって、決算整理前の残高試算表の退職給付引当金は、¥247,000(管理部門¥82,000 施工部門¥165,000)」となるわけです。

後は、前期と当期の差額を計上します。

注意してください。「管理部門」の退職給付引当金は「販管費」で処理し、「施工部門」のは「未成工事支出金」で処理します。

問題文によると、「当期末は¥280,000(管理部門¥97,000 施工部門¥183,000)」となっています。

管理部門の引当金は、「97,000」が必要です。

管理部門の残高は、「82,000」です。

よって、「97000-82000」の「\15,000」を、「販管費」で計上します。仕訳は…、

借方:販管費 15,000

貸方:退職給付引当金 15,000

…と相なります。

次に、施工部門を見て行きます。

施工部門の引当金は、「183,000」が必要です。

施工部門の残高は、「165,000」です。

よって、「183,000-165,000」の「\18,000」を、「未成工事支出金」で計上します。仕訳は…、

借方:未成工事支出金 18,000

貸方:退職給付引当金 18,000

…と相なります。

設問8

「完成工事補償引当金」の処理です。

ポイントは、当該引当金の計上額は、「未成工事支出金」で処理するところです。工事関係の費用なので、工事原価を構成します。

販管費ではありません。注意してください。

問題文には、「完成工事高に対して0.1%の完成工事補償引当金を計上する。(差額補充法)」とあるので、そのまんま、電卓を叩きます。

「完成工事高」は、解答用紙を見ると、「\4,500,000」となっています。んなもんで、「4,500,000*0.1%」で「\4,500」を計上すればよいことになります。

んで、当該完成工事補償引当金の残高ですが、「\5,300」となっています。

完成工事補償引当金に計上するのは「\4,500」ですから、「5300-4500」の「\800」を、取り崩します。

仕訳は…、

借方:完成工事補償引当金 800

貸方:未成工事支出金 800

…と相なります。

設問9

「9」の「上記の各調整を行った後の未成工事支出金の次期繰越額は¥411,200である。」ですが、過去問を解いていないと、何をしたらいいか、わからないはずです。

これは、未成工事支出金の貸借差額を、工事原価に振り替える処理です。

T字勘定は…、

…となります。

借方の合計額は、「398,000+1,000+2,500」で「417,000」です。

んなもんで、貸方の合計額も「417,000」となりますから、ここから、引き算をして、「417,000 -2,500-800-411,200」の「\2,500」が「工事原価」に振り替えられる、ってな寸法です。

仕訳は…、

借方:完成工事原価 2,500

貸方:未成工事支出金 2,500

…と相なります。

設問10

設問10の「当期の法人税、住民税及び事業税として税引前当期純利益の40 %を計上する」ですが、設問3の「仮払金」の処理を参考ください。

アドバイス‐練習あるのみ。習うより慣れろ。

上記のように仕訳が切れたら、解答用紙の「整理記入」に、慎重に、指差し確認をしつつ、注意して、記入していきます。

んで、記入できたら、P/Lに損益事項を記入して、税引き前の純利益・純損失を計算します。

税引き前の純利益・純損失が出たら、設問10のいうように、税率40%を掛けて、当期の法人税等を計算します。この際、仮払金の処理と、未払法人税等の計上を行います。

ここまでできたら、後は、B/S項目を計算したり転記したりして、枡目を埋めていきます。

まあ、本試験では、純利益・純損失のところは、まず、合わないので、適当でいいです。計算が合えば、ラッキーくらいの取り扱いでいいです。B/SやP/Lの集計も、まあ、合わないでしょうが、気にしないでいいです。

大事なのは、各設問が絡んだところです。たとえば、本問では、「不渡り手形」や「未払金」などの処理があります。ここにこそ、配点があります。

設問で仕訳を切ったところさえ、正確に記述できていれば、「部分点」が取れます。

精算表の問題は、基本は、部分点狙いで行くので、集計などは“後回し”で、設問のところを、きっちり、正確に記入していってください。

また、精算表は、先述したように、回数をこなしていないと、絶対に戸惑います。指も動きません。練習していないと、転記ミス・記入ミスが続出します。日々、練習を重ねておきましょう。

「演習回数」を、必ず、確保です。反対に言うと、「精算表」が取れない人は、練習量が絶対的に不足しています。逆を言えば、練習の数さえこなせれば、誰もがそこそこ点が取れる、という次第です。「習うより慣れろ」で行ってください。

まとめとこたえ

答えは…、

…です。

24回

第1問:仕訳

1問:有価証券・・・「ふつう」。

2問:完成工事補償引当金・・・「ふつう」。

3問:利益処分・・・「ふつう」。

4問:減価償却・・・「ふつう」。

5問:収益認識・・・「ふつう」。

第2問:文章問題

1問:未成工事支出金・・・「ふつう」。

2問:工事進行基準・・・「ふつう」。

3問:社債償還・・・「ふつう」。

4問:総合償却法・・・「難」。

第3問:計算問題

部門費配分・・・「ふつう」。

第4問 個別問題

1問:理論問題・・・「ふつう」。

2問:工事別原価計算・・・「ふつう」。

第5問 総合問題

精算表:設問1~3・・・「ふつう」。

精算表:設問4~6・・・「ふつう」。

精算表:設問7~10・・・「ふつう」。

PDF過去問の閲覧

結論から言うと、PDF形式の過去問でイライラしている人は、「タブレット」で閲覧する、といった次第です。

当方、PDF過去問の閲覧には、12インチのタブレットを使いますが、「紙」の過去問と遜色なく、問題演習に集中できています。

公式のPDF過去問は、スマホだと画面が小さくて問題文が読み難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

本格的な“問題演習”には、「タブレット」が最も勝手がよく、ストレスが少ないというのが実感とするところです。

PDFタイプの過去問演習でイライラしている方は、「タブレット」の活用を勧めます。押入れから出してみてください。

なお、手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

アンドロイド製のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDFの閲覧も可能で、コストパフォーマンスが秀逸です。

とりわけ、スマホしか持ってない方に勧めます。小さい画面での問題演習は、倍疲れます。

受験が終わっても、アレコレ使えますし、安価なサブ機としても使えます。これを機に「Fire HD」を買っても、損はないです。

独学向け教材

教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのが面倒な方は…、

簿記2級持ちの方は、ネットスクールの「建設業経理士 過去問題集&テキスト 2級 出題パターンと解き方」1冊で事が足ります。

簿記3級持ちの方は、テキストと問題集は、TACの「スッキリわかる 建設業経理士2級」と「スッキリとける問題集 建設業経理士2級

」を…、

過去問には、「合格するための過去問題集 建設業経理士2級

」を使えばよいでしょう。

建設業経理士2級は、市販されている教材が少ないので、大概、こうなるかと思います。試験会場でも、多くの人が同じような教材を手にしていました。

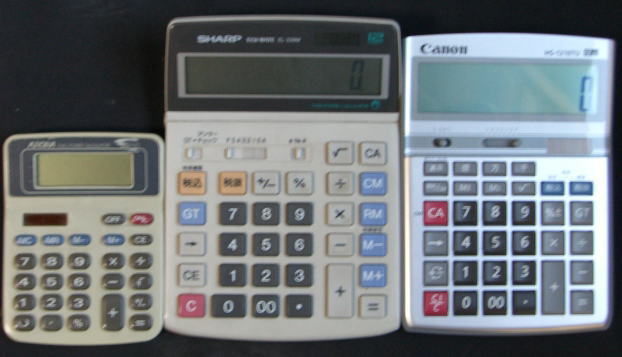

ところで、電卓です。

100円ショップで売ってるような、ぺらぺら計算機は計算ミスの元です。

高品質な電卓を使っていない方は、「簿記検定試験の計算機(電卓)選び」や「売れ筋の電卓は、結局なに?」を参考に、買い換えてください。

左のがぺらぺらで、中と右が高品質の計算機です。絶対的に高品質の方が打ちやすいです。

考えるのが面倒な人は、わたしが愛用している「DF-120GT」にすればよいでしょう。これで支障ありません。建設業経理士もこれで受験しました。

建設業経理士2級のこまごましたもの

建設業経理士に関するこまごましたことは、ブログに投稿しています。

「建設業経理士の投稿記事」をばご参考ください。

合格体験記は「建設業経理士2級の合格体験記」で、合格証書は「建設業経理士2級の合格証書」です。

★みんなとシェアする

24回-H30/9

インデックスとコメント

第1問 仕訳

第2問 文章問題

第3問 計算問題

第4問 個別問題

第5問 総合問題

全問過去問

├第35回:R6/9 実施

├第34回:R6/3 実施

├第33回:R5/9 実施

├第32回:R5/3 実施

├第31回:R4/9 実施

├第30回:R4/3 実施

├第29回:R3/9 実施

├第28回:R3/3 実施

├第27回:R2/9 実施

├第26回:R1/9 実施

├第25回:H31/3 実施

├第24回:H30/9 実施

└第23回:H30/3 実施

仕訳過去問

建設業経理士2級

├建設業経理士2級サイトマップ

├公式過去問+解説

├理論ポイント(ブログ)

├理論問題リスト(ブログ)

├簿記2級持ち向け勉強方法

├簿記3級持ち向け勉強方法

└教材レビュー