建設業経理士2級 第37回 過去問+解説 第4問 計算・理論 設問2

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本問は『部門費振替表:階梯式配賦法』の問題。階梯式配賦法のやり方を知ってたら解けます。わりかし出る処理なので、処理方法を暗記しましょう。

第4問 設問2‐部門費振替表:階梯式配賦法

◇問題◇

(クリックして拡大。)

解説

結論から言うと、「答えはこちら」です。

本問のレベルは「ふつう」です。

ポイント

本問ですが、そう難しい処理をするわけではないです。

注意すべきは、「階梯式配賦法」のやり方です。

まずもって、配賦の順番に気を付けてください。問題文を熟読しましょう。

んで、2つ目以降の配賦ですが、済んだ奴は、分母に含めないで計算します。

以上が、階梯式配賦法のポイントです。

補足1

升目を埋める数字は、大概、摘要欄等を眺めたらわかるのですが、上記赤四角のところは、何書くの???となるところです。

それぞれ、“配賦済み”の「修繕部門」の合計額を、“配賦済み”の「材料管理部門」の合計額を記入します。(たぶん、採点ないと思うので、できなくてもいいですが、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、こういう書き方をするんだと押えておきましょう。)

補足2

問題文には、「計算の過程におい て端数が生じた場合には、円未満を四捨五入すること。」とあります。

しかし、建設業経理士2級試験では、余りが出ることがほとんどないです。大概が割り切れます。

よって、割り切れなければ、どこぞに計算ミスがあったと踏んでいいです。検算をしましょう。

まあ、ごく稀に、割り切れないときもありますが、本当にないです。ほとんど割り切れます!!!

処理1

まずもって、最大の注意を払うべきなのが、問題文の「なお、補助部門 費に関する配賦は第 1 順位を運搬部門、第 2 順位を修繕部門、第 3 順位を材料管理部門とする」のところです。

ここを読み飛ばしたり、誤読したりすると、全部ダメになります。

読んで字のごとく、配賦は、運搬部門→修繕部門→材料管理部門の順で行います。

摘要欄を配賦順ごとに埋めて数字を記入すると…、

…となります。

処理2

では、「運搬部門」から配賦してきましょう。

資料の「各補助部門の他部門へのサービス提供度合」を見ながら、配賦していってください。

数字を埋めると…、

…となります。

ここは、問題ないですね。

なお、配賦の計算には、「定数計算」をすると便利ですね。

参考:計算機の小技-定数計算

処理3

次に、「修繕部門」を配賦しましょう。

ひとまず、修繕部門に先の運搬部門で配賦された数字を足し算しましょう。

配賦さえたのは「16,170」なので、「183,805+16,170」で「199,975」が修繕部門の配布額となります。記入すると…、

…となります。やっと、配賦の準備が整いましたな。

さて、修繕部門の配賦で注意すべきは、先述したように、配賦済の「運搬部門」は、分母に含めない点です。

資料の「各補助部門の他部門へのサービス提供度合」には、「運搬部門」に「5%」の配賦率が載ってますが、これは無視します。

よって、配賦の際の分母は、「100-5」の「95」で計算していきます。

たとえば、第1工事部門には、「32/95」で配賦するってな次第です。

資料を見ながら、分母を「95」で配賦していくと…、

…となります。

処理4

次に、「材料管理部門」を配賦しましょう。

材料管理部門に、運搬部門と修繕部門の配賦された額を足し算しましょう。

元は「132,400」なので、「132,400+11,550+8,420」で「152,370」が配賦額となります。記入すると…、

…となります。

さて、材料管理部門の配賦で注意すべきも、同じです。

配賦の済んだ「運搬部門」と「修繕部門」は、無視して、分母に含めないで、配賦していきます。

要は、「運搬部門」の「4」と、「修繕部門」の「6」は、無視するってな次第で、「100-4-6」で「90」を分母で計算していきます。

資料を見ながら、分母を「90」で配賦していくと…、

…となります。

処理5

後は、足し算で集計するだけですね。

各工事部門の数字を足し算します。記入すると…、

…となります。

ほいで、個々の各工事部門への配賦額を集計すれば、それでおしまいです。

まとめとこたえ

答えは…、

…です。

第37回

第1問:仕訳

第2問:文章問題

第3問 個別問題

第4問 理論+計算

第5問 精算表

PDF過去問の閲覧

結論から言うと、PDF形式の過去問でイライラしている人は、「タブレット」で閲覧する、といった次第です。

当方、PDF過去問の閲覧には、12インチのタブレットを使いますが、「紙」の過去問と遜色なく、問題演習に集中できています。

公式のPDF過去問は、スマホだと画面が小さくて問題文が読み難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

本格的な“問題演習”には、「タブレット」が最も勝手がよく、ストレスが少ないというのが実感とするところです。

PDFタイプの過去問演習でイライラしている方は、「タブレット」の活用を勧めます。押入れから出してみてください。

なお、手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

アンドロイド製のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDFの閲覧も可能で、コストパフォーマンスが秀逸です。

とりわけ、スマホしか持ってない方に勧めます。小さい画面での問題演習は、倍疲れます。

受験が終わっても、アレコレ使えますし、安価なサブ機としても使えます。これを機に「Fire HD」を買っても、損はないです。

独学向け教材

教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのが面倒な方は…、

簿記2級持ちの方は、ネットスクールの「建設業経理士 過去問題集&テキスト 2級 出題パターンと解き方」1冊で事が足ります。

簿記3級持ちの方は、テキストと問題集は、TACの「スッキリわかる 建設業経理士2級」と「スッキリとける問題集 建設業経理士2級

」を…、

過去問には、「合格するための過去問題集 建設業経理士2級

」を使えばよいでしょう。

建設業経理士2級は、市販されている教材が少ないので、大概、こうなるかと思います。試験会場でも、多くの人が同じような教材を手にしていました。

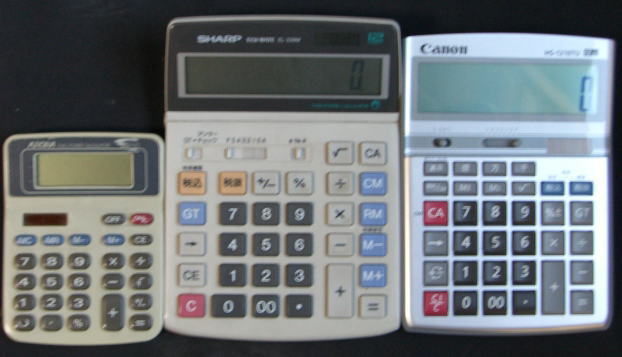

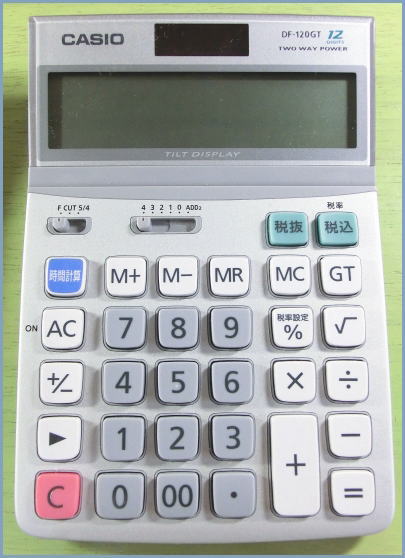

ところで、電卓です。

100円ショップで売ってるような、ぺらぺら計算機は計算ミスの元です。

高品質な電卓を使っていない方は、「簿記検定試験の計算機(電卓)選び」や「売れ筋の電卓は、結局なに?」を参考に、買い換えてください。

左のがぺらぺらで、中と右が高品質の計算機です。絶対的に高品質の方が打ちやすいです。

考えるのが面倒な人は、わたしが愛用している「DF-120GT」にすればよいでしょう。これで支障ありません。建設業経理士もこれで受験しました。

建設業経理士2級のこまごましたもの

建設業経理士に関するこまごましたことは、ブログに投稿しています。

「建設業経理士の投稿記事」をばご参考ください。

合格体験記は「建設業経理士2級の合格体験記」で、合格証書は「建設業経理士2級の合格証書」です。

★みんなとシェアする

第37回-令和7年9月

インデックス

第1問 仕訳

第2問 文章問題

第3問 個別問題

第4問 理論+計算

第5問 精算表

全問過去問

├第36回:R7/3 実施

├第35回:R6/9 実施

├第34回:R6/3 実施

├第33回:R5/9 実施

├第32回:R5/3 実施

├第31回:R4/9 実施

├第30回:R4/3 実施

├第29回:R3/9 実施

├第28回:R3/3 実施

├第27回:R2/9 実施

├第26回:R1/9 実施

├第25回:H31/3 実施

├第24回:H30/9 実施

└第23回:H30/3 実施

仕訳過去問

建設業経理士2級

├建設業経理士2級サイトマップ

├公式過去問+解説

├理論ポイント(ブログ)

├理論問題リスト(ブログ)

├簿記2級持ち向け勉強方法

├簿記3級持ち向け勉強方法

└教材レビュー